【第54回】区全域にわたって環境学習を楽しくサポート ~排水溝から流されていた小さな生命を子どもたちの教材に活用する『ヤゴ救出大作戦』の取り組み(NPO法人すぎなみ環境ネットワーク)

2014.010.27

ヤゴフロートを作って、次の代のためにギンヤンマを呼び込む

9月の某日、杉並区立井荻小学校では、3年生2クラス、総勢40名ほどが特別活動室(特活室)の教室に集まってきた。これから総合的な学習の時間の中で取り組む「ヤゴフロート作戦」の授業が始まる。

今回の授業は、春先から取り組んできた『プールのヤゴ救出大作戦』の最終段階に位置づけられると同時に、次年度の3年生のための準備段階を兼ねる締めの授業となる。

講師は、NPO法人すぎなみ環境ネットワークの境原達也さん。杉並区内の学校でヤゴ救出大作戦のサポートをするようになって10数年が経つ。今年度は、井荻小を含む3校のサポートを担当し、井荻小学校では、事前事業とヤゴ救出当日、そして今回のヤゴフロート製作の授業と、数次にわたって指導に協力してきた。この日は学校支援本部※1事務局長の岩渕晴子さんをはじめとするメンバー数人がサポート役に付き、各クラス担任の教諭とともに子どもたちの作業を手伝う。

ヤゴフロートとは、産卵場所を求めて飛来するトンボを誘導するための仕掛けのこと。構造は単純で、園芸用に使われるポリエチレン製ネットに竹を数本結びつけて浮きにしたものを、夏が過ぎて授業で使われなくなったプールの中に浮かべ、プールサイドにヒモで縛りつけて固定する。仕掛けの上に笹の枝葉や落ち葉を乗せておけば、水辺の植物に卵を産み付けるタイプのトンボが利用する。

「6月の授業でギンヤンマの紙芝居※2を見たのを覚えていますか? ギンヤンマがどうやって卵を産むのか、紙芝居の中で出てきたけど覚えているかな? ギンヤンマやイトトンボは、水の中に生えている草のところにつかまって卵を産むんです。今年、みんながプールの中で捕った中には、ギンヤンマのヤゴもいたよね。それは、去年の3年生が君たちのために、こういう仕掛けを作ってくれたから、そこにギンヤンマが卵を産んでくれたんです」

子どもたちに向かってそう話しかけながら、今回の授業で作る仕掛け(ヤゴフロート)の目的と作り方について話をする。

毎年、プール開きの直前の5月末~6月にかけて、プールの中で育ったヤゴをプール清掃の前に救出しようという「ヤゴ救出大作戦」。都市化が進んでトンボが産卵する自然の水辺空間が減ったのに対して、屋外にあるプールは都市の中の水辺空間の一つとしてヤゴをはじめとする多くの水生生物の棲息環境になっている。ところが多くのヤゴが育っているにもかかわらず、垂直なプールの壁で羽化もできずに死んでいったり、プール開きに備えたプール清掃によって一斉に排水溝から流されたりしてトンボになれないまま一生を終えている。

そこで、プール清掃のため排水してしまう前に、プールにいるヤゴを救いあげようというのがヤゴ救出大作戦だ。

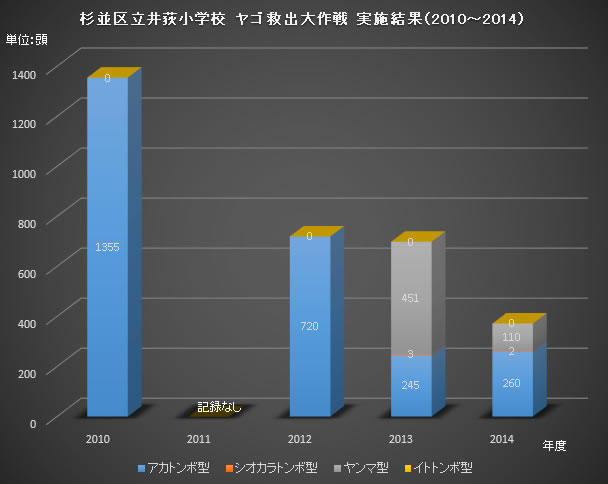

今年度、井荻小学校で捕獲したヤゴは、ギンヤンマが110頭、アカネ型が260頭、そしてシオカラトンボ型2頭を数えた。ギンヤンマがこれだけいたのも、前の年の3年生たちが、プール授業終了直後にヤゴフロートを設置して、ギンヤンマの産卵を誘導したからだった。

ヤゴフロートについて一通り説明を終えると、いよいよ製作に着手する。プールの横幅に合わせて約10メートルの長さに調節し、二重に折り畳んであるネットを囲むように、子どもたちが分散して座っている。1クラス1つ、合計2つのフロートを作って、プールの両端に1つずつ設置するわけだ。ネットの幅に合わせて切り揃えた竹を8本ずつ乗せてあり、この竹を麻縄でネットに結び付けていくのが第一段階の作業となる。

「ネットは二重になっているから、2枚ともしっかりとヒモを通して結び付けてくんだよ」

サポーターが声をかけて、注意を促す。

竹の浮きを結び終わったら、青色のPEテープをネットの両サイドの中央から縫い付けるように通していく。プールに浮かべたときに、流れていってしまわないようにプールサイドに結んでおくためだ。テープの先端には養生テープを巻き付けて、針状に細く・硬くして、ネットの目を通しやすくする。自分の目の前の網目を縫い込んだら、隣の人にバトンタッチし、順次交代しながら作業をしていく。

ネットの両端まで巻きつけ終えたら、ヤゴフロートは完成。広げたまま、みんなで神輿を担ぐようにしてプールサイドへ移動し、水に浮かべて設置する。

主な活動は、イベントの出展による普及啓発や環境学習支援など

プールサイドに持ち込んだヤゴフロートを、プールの横幅いっぱいに広げて、掛け声とともに倒すようにして、水の中に放り込んでいく。

「え~、なんで浮いてるの?」

「竹が付いているからだよ!」

はしゃぐ子どもたちの声が響く。

プールサイドに運んだフロートを、水面に投下

サポートの大人たちが、端に伸ばしたテープをプールのステップ・ラダーに結び付けると、フロートの上に用意してあった笹の枝葉を乗せていく。今後、校庭で集めた落ち葉なども随時乗せていくという。ちょうどこの時期に盛んになるトンボの産卵時にあればいいだけだから、固定はしない。

「去年、フロートを搬入したときには、待っていたかのようにギンヤンマが飛来していたのですが、今年はあまりいませんね。時期的にちょっと遅かったのかもしれません」

と、境原さん。前年度は、プール授業が終了したその日に、プールから上がってくる子どもたちを待って、入れ代わるようにヤゴフロートを設置したという。

ヤゴ救出大作戦では、毎年救出したヤゴを種類別にカウントしているから、地域や年の変動もデータとして見えてきている。図1・2の集計結果をみると、今年度、井荻小で捕れたヤゴは少なめだったことがわかる。近隣の小学校の状況では、桃井第三・第四小が特に多かった。

一方、これまでのデータを年別に比較した経年変化をみると、ヤゴフロートの設置前後でヤゴの種類と捕獲数が大きく変化しているのが如実に見て取れる。2012年度まではヤゴフロートを設置していなかったため、アカネ系のヤゴばかりが数百~千以上捕れていたのが、2012年度にヤゴフロートの設置した次の年(2013年度)には、ヤンマ系が451頭も捕れた半面、アカネ系のヤゴは245頭に激減した。大型のギンヤンマのヤゴが小柄なアカネ型ヤゴを捕食するためだ。小さな閉鎖空間の中でバランスを取るのは難しいが、いろんなタイプのヤゴがいることを知ってほしいし、何よりギンヤンマのヤゴは子どもたちに大人気だ。ヤゴ救出大作戦当日には、小さなアカネ型そっちのけでヤンマ型のヤゴを追いかける子どもたちの姿も見られた。

ヤゴ救出大作戦、事始め ~ごみ問題から始まった環境学習の取り組み

Tすぎなみ環境ネットワークが区内の学校でヤゴ救出大作戦のサポートを開始したのは2000年度に遡る。前身の杉並リサイクル協会の設立時メンバーの一人で現在は副理事長を務める浅岡八枝子さんは、そもそもの経緯について次のように説明する。

「もともとは、ごみ・リサイクルの学習で学校の授業に協力することになったのです。すぎなみ環境ネットワークの前身の杉並リサイクル協会は、資源循環型社会の実現に向けて、区と事業者と住民の三者が力を合わせてリサイクル問題の解決をめざすことを目的に1994年に設立された任意団体です。当時、ごみやリサイクルの問題は、都のごみ収集とリサイクルの仕組みや、行政・自治会の取り組みが大きく変化した時代だったため、授業でうまく説明できないから子どもたちに話をしてほしいと相談があって学校に関わることになったのです。ただ、ごみの話をすると、どうもお先真っ暗で悲しい話が多くなってしまいます。危機感を煽ってばかりでしたから。次第に、先生からもごみやリサイクル以外の話もしてほしいと求められるようにもなり、2002年度からの総合的な学習の時間の本格実施に向けて先生方といっしょに勉強会を開いていました。そうした中、境原さんからヤゴ救出大作戦のことを聞いて、学校の授業で実施してみようということになったのです。ヤゴの授業は、子どもたちに身近なプールの中にもこれだけの生きものがいるという明るい話ができますし、活動自体もすごく楽しんでもらえて、学校にも話しやすいし、子どもたちに伝えること、子どもたちが感じるものもたくさんあるのです」

浅岡さんの言葉を引継いで、境原さんも当時の状況を振り返る。

「何より、大人のわれわれがやっていて楽しいんですよね。だからこそ10数年も続けられているんでしょうね。最初のきっかけは、当時、東京都環境局の事業として取り組まれていた東京都環境学習リーダー講座(1994年度開始、2003年度に終了)※3で、実習の一つにヤゴ救出のプログラムがあったことです。私も5期生として修了し、これを杉並区でもやろうよと話をしていたところ、ちょうどやってみたいという学校が出てきて、とにかく始めてみることになりました。ところが、実施が決まったのが、ちょうどプール清掃の前日のことだったものですから、急いでメンバーに声をかけて、夕方から担任の先生とメンバー4人ほどでヤゴを救い上げたのです。この年は、そうして捕獲したヤゴを使って、観察や飼育の授業をしましたが、子どもたちにとっては「ヤゴ救い」という一番楽しい活動ができていませんでしたから、その次の年にはぜひやりたいよねと話したのです」

ちょうどその翌2001年に、都の環境学習センターで企画された修了生対象のフォローアップ講座のプログラムの一つにヤゴ救出大作戦が取り上げられることになったのが一つの契機になった。区内で協力体制を築ける学校に参加を呼びかけて、手を挙げてもらった。境原さんたちも、区内外のリーダーと協力しながら講座を活用して実績を重ねるとともに、マニュアルづくりに取り組んだ。

一方、区環境課が呼び掛けてつくった『すぎなみ環境カエルくらぶ』という団体が2002年秋に設立された。活動部会の一つとして「ヤゴ救出部会」を立ち上げたことで、学校におけるヤゴ救出作戦の組織だったサポートができるようになった。

「すぎなみ環境カエルくらぶは、環境課からまとまった予算がついたことで、部会ごとに必要な資材等を購入することができたのです。これは大きかったですね。それまで、ヤゴをすくう網は学校から呼びかけて各家庭で用意してもらいましたが、プラスチックのザルやフレームが円形の昆虫採集用の網なども多くみられました。ヤゴはプールの底の落葉の影などに隠れていますから、底面に沿わせて泥ごとすくうためにフレームが平らになっているタモ網が最適なのですが、持っていなかったり伝わらなかったりして、うまくすくえない子も初期の頃は多かったのです。そこで、ヤゴすくいに適したタモ網や観察用のビーカーなどの資材を買い揃え、企画・運営のためのマニュアルやパウチしてプールサイドで使えるヤゴの識別票を制作したのです。サポート体制が整ったことで、翌2003年には、年度はじめの校長会に出かけて行って、ヤゴ救出大作戦への参加呼びかけをしました。以来、毎年10数校のサポートを展開しています。ところがこの事業は2009年3月で終了し、カエルくらぶは解散してしまいます。残った予算を工面して、各学校が独自に進められるようにと、タモ網30本ずつを配るとともに、人的サポートの面では、すぎなみ環境ネットワークがサポート役を引き継いで、継続的な支援を行っています。実は関わっているサポートメンバーは同じですから、実態は何も変わっていないのですが」

ヤゴ救出大作戦の流れと当日の様子

すぎなみ環境ネットワークのヤゴ救出大作戦は、毎年5月に開催している「ヤゴ救出講座」が年度のスタートになる。もっとも講座の開催以前に実施希望日時の連絡調整があったうえで臨んでいるから、実質的にはその前から動き出している。

講座の主な対象者は、ヤゴ救出の実施を希望する学校の先生たち。ヤゴ救出大作戦の概要をスライドも交えて説明してイメージを持ってもらったり具体的なサポートの内容について説明したりするとともに、サポーターのメンバーも同席して5月末から6月初・中旬に集中する各校の実施希望日時と担当サポーターの配置調整を行う。各自が手帳を広げながら、その場で必要な人数とそれぞれの役割分担をアテンドしていくのがこの会合のもっとも大事な目的だ。

プール開き直前に実施するヤゴ救出大作戦はちょうど梅雨入り前後にかかってくるから、雨天順延の場合の第2希望まで日程を確保して、担当サポーターの配置を決めていく。それも各校ともほぼ同じ時期に集中するため、例えば午前中はある学校の事前授業を受け持ち、移動時間を挟んで別の学校のヤゴ救出のサポートをするといった連続出動もある。もちろん同じ日に実施を希望する学校も少なくはないから、30人ほどいるサポーターが分担して、同時平行で複数の学校のヤゴ救出をサポートに当たることもある。

当日のサポートの他、事前のトンボ・ヤゴの学習授業や、捕獲後の飼育・観察授業、また夏が過ぎてから実施する産卵お誘いのための「ヤゴフロート作戦」へのサポートを希望する学校もある。一方で、PTAなどの協力を得て土曜日学校の時間に実施するケースもある。現在は区内の小学校の半分ほどがヤゴ救出大作戦を実施しているという。

2014年5月14日の夜、すぎなみ環境情報館(荻窪駅から徒歩3分)で開催した「ヤゴ救出講座」。

ヤゴ救出の概要を紹介するとともに、同じ時期に集中するヤゴ救出の実施日およびサポートメンバーのアテンドなどの調整を行う。参加希望校の教諭やサポートメンバーが一堂に会して、実施希望日時と参加可能日時のマッチングを図る。梅雨時でもあり、雨天順延となった場合の第2希望まで確認し、担当サポーターの配置を決めていく。

実録・区立杉並第一小学校のヤゴ救出大作戦

ヤゴ救出大作戦当日の様子を少し詳しく紹介しよう。 今年度すぎなみ環境ネットワークがサポートした学校の一つ、JR中央線阿佐ヶ谷駅から徒歩2分に立地する杉並区立杉並第一小学校では、6月初旬に3年生3クラス81名がヤゴ救出大作戦に取り組んだ。駅前だから学区内の住宅地はそれほど多くはなく本来は児童数の少ない学校だが、この学年は希望制で他校区からの越境児童が2クラス分いるという。

2週間前の事前授業でトンボの生態やプールに産み落とされたヤゴの一生について学習した後、数日前から少しずつプールの水を抜き始めて臨んだヤゴ救出大作戦の当日。プールの水は深いところで30cmほどに調整されている。

晴れ渡った青空の下、プールサイドにタモ網やバケツ、仕分け用の小さいプラスチックケース、ヤゴの識別票などを用意して、サポーター5名と手伝いの保護者10名ほどがプールサイドで子どもたちを待つ。

チャイムが鳴って、子どもたちは校庭の隅にあるプールへ、各クラス2グループ4班に分かれて移動してくる。1・2班と3・4班のグループごとに、プールの両サイドに分かれ、奥から3組、真ん中に2組、手前に1組と配置につく(図3参照)。遠目からでも区別がつくように、1班(グループ1)と3班(グループ2)は赤帽を、2・4班が白帽を被る。それぞれしゃがんで待機して、正面で拡声器を持つ進行役の境原さんと1組担任の先生の指示を待つ。

両サイドのグループごと、2つの班はプールに入る人たちとプールサイドでヤゴを探して仕分ける人たちに分かれて、時間を区切って交代する。はじめに赤帽の子どもたちがプールに入ってヤゴを網ですくい、プールサイドで待つ白帽の子たちが網ですくった泥の中からヤゴを探して小皿に仕分ける。

サポーターと保護者は、プールの中に入ってヤゴすくいの指導をしたり、プールサイドでヤゴ探しや仕分けの補助をしたり、種類ごとの捕獲数を記録用紙に書き込んだりする。

プールサイドの所定の位置に全児童が揃うと、司会の先生が拡声器を持ってプール正面に立つ。

「時間になりました。まずは挨拶から始めましょう。座ったままでいいです。気をつけ!礼! これから、3・4時間目のヤゴ救出大作戦をはじめます。(子どもたち一斉に「お願いします!!」)」

先生の言葉に合わせて、子どもたちの元気な声が響き渡る。 プールサイドに分散しているサポーターを一人ひとり紹介したあと、境原さんにバトンタッチして、ヤゴのすくい方やプールへの入り方、注意事項について説明する。

「いよいよ、ヤゴ救出大作戦の日がやってきました。とても天気がよくて、暑いくらいですが、みんなで頑張ってヤゴをたくさん救ってあげてほしいと思います。まず、赤の帽子の人たちがプールに入ります。網をしっかりプールの底につけて、泥ごとすくってください。網の中身をオーバーフローにあけたら、白い帽子の人たちは葉っぱや泥をかき分けてヤゴを見つけて、プラスチックのカップを用意してあるので、同じ種類のヤゴを10頭ずつ分けていってください。10頭になったら、後ろにいるお母さんたちに言って記録してもらい、バケツにまとめていきます」

「それから入り方の注意です。プールのステップのところから後ろ向きに入ります。今サポーターの方がやってくれているように、急がず、ゆっくりと入って、すぐに離れてください。次の子が入ります。プールの中は見ての通り、落ち葉や泥が溜まって滑りやすくなっていますから、ゆっくり歩いて、プールサイドにいるお母さんたちから網を渡してもらってください。網は、今サポーターに実演してもらっているように、プールの底にしっかりとつけて、なるべく泥や落ち葉といっしょにすくって、オーバーフローのところに静かにあけてください。あまり急にバシャっとやると、お友達にかかってしまいますから、気を付けてください。上にいるお友達は、泥や葉っぱの間からヤゴを探して、プラスチックカップに入れて数えていきます。そんなふうにして、まず赤帽の人たちがプールに入って、次に白帽の人たちと交代します。笛の合図が鳴ったら、すぐに上がってきてくれないと、次の人たちが入れません。ただ、プールの中ではしっかり足を付けて、絶対に急がないこと、それから網を振り回さないこと。その注意を忘れないようにお願いします」

プールの入り方やヤゴすくいの説明に合わせて、サポーターが実演してみせる

説明が終ると、いよいよプールの中に入ってのヤゴすくい。そろりそろりと赤帽子の子たちがステップを下りてプールの中に入っていく。

「うわっ!ぬるぬる!」

そんな声も発しながら、網を手に、底の泥ごとすくい取る。

「ヤゴは端っこの方に隠れているから、角の辺りや壁に沿って網をすべらせてごらん。どう、いるかな? オーバーフローのところにあげて、見てもらってね!」

サポーターも水の中に入って、声をかけていく。

プールサイドでは、白帽子の子たちが、オーバーフローにあげられた泥の中でうごめく生きものを探して、プラスチックカップに取り分けていく。

「ほら、この大きいのがギンヤンマのヤゴ。小さいのは、これはアキアカネって言って、赤トンボのヤゴだね。顔の形が三角になっているのがわかるかな? 全然違うでしょ。種類ごとに別のカップに入れて、10頭ずつにして向こうのバケツに入れるんだけど、ここは10頭より多いから、こっちのカップに移してくれる?」

1つのカップに10頭以上のヤゴがひしめくカップがあったら声をかけて分けていく。

「ねえ、これなぁに? これもヤゴなの?」

すくい取った泥の間には、ヤゴのほかにも、長い足を伸ばしてオールのようにして泳ぐコミズムシや、アカムシ──名前の通り真っ赤な色をした小さなイトミミズのようなユスリカの幼虫──なども見られる。水上にはアメンボもすいすいと泳いでいるのが見られた。

中には、ヤゴよりも貝ばかり集めている子もいる。インドヒラマキだ。今回、杉並第一小学校ではこのインドヒラマキがかなりの数見つかった。

笛が鳴って、プールの中でヤゴをすくう人たちと、プールサイドでヤゴを探して仕分ける人たちが入れ替わる。

10分交代で何度か入れ替わった後、最後はプールの横幅いっぱい一列に並んだ子どもたちが、一斉に網を滑らせてローラー作戦を展開する。捕り逃がしたヤゴは排水溝に流されてしまうから、なるべく捕りつくしてしまいたい。

ヤゴすくいを終えて、各グループからの集計表が集まってくると、急いで集計し、その場でこの日の成果を発表する。

「みんな暑い中頑張ってくれて、たくさんのヤゴが救えました。お疲れ様でした。では、結果を発表したいと思います。アカトンボ型のヤゴが883頭。それから、なんと!シオカラトンボが53頭もいました。シオカラトンボのヤゴはプールには少なくて、普通は20頭もいたらたくさんいたなという感じなので、53というのはとてもいい数字だと思います。それとなんと!ヤンマが467頭もいました。もっと珍しいのは、イトトンボが17頭もいました。イトトンボは体も細く、すぐに食べられちゃう小さくて弱い生き物なんですが、それが結構生き残っていたということは、割りと隠れるところも多かったのかなと思います。ヤンマやイトトンボがこれだけいたのは、去年の3年生が、産卵お誘いの仕掛けをかけてくれたからなんですね。ここにある、汚い網です。みんながプールに入ってきて、“臭いなあ”と言っていたこの網のおかげで、今日はギンヤンマとイトトンボがこれだけいたんです。事前学習の時に、植物の繊維の中に卵を産むのがギンヤンマとイトトンボという話をしましたよね。プールにいるかなあと言っていたけど、こんなにたくさんいました。ぜひ、今日、4年生に会ったら“ヤゴいっぱい捕れたよ、ありがとう!”と伝えてくださいね。ただ、今日捕れた1300くらいのヤゴ、これが全部羽化することはありません。自然界のことなので。でもその3割も羽化すればすごいことです。普通、自然界では1~3%しかトンボにはなれないといわれます。杉一小の上空にトンボがたくさん飛んでいるのは、ヤゴ救出大作戦のおかげかなと思ってください。また来年もたくさんのヤゴが取れる環境が作れるといいなと思います。今日はありがとうございました!」

ヤゴ救出大作戦をただのイベントでは終わらせず

ヤゴ救出大作戦を、ただすくって終わりというだけのものになってしまってはもったいないと境原さんは言う。

「救出するだけでは単なるイベントに終わってしまいますよね。事前のインプット、事後の観察・飼育をすることで、身近な生きものと私たちの暮らしとのかかわりについて知るとてもよいきっかけにできるのです」

井荻小学校・学校支援本部の岩渕さんも、そうした事前の先生の声かけや授業展開がとても大事だと同意する。

「ヤゴ救出大作戦当日を迎えるまで、事前にどれだけインプットできるか、子どもたちに声をかけて雰囲気を作っていくことで、当日の盛り上がりもだいぶ違ってきていることは実感します。ヤゴすくい当日の感動や気づきが大きければ、その後の学習にも影響しますよね」

すくったヤゴを飼育して観察したり、見つけたヤゴの種類を調べたり、羽化させたり、あるいは昔の状況を調べたりと、さまざまな展開が工夫できる。今回いなかった種類のヤゴを呼ぶにはどうすればいいか、ヤゴの種類と生態について調べてみてもよい。ギンヤンマやイトトンボを誘うためのヤゴフロートや、ヤゴ救出大作戦の前に羽化期を迎えるヤゴたちの羽化を助ける羽化装置を設置する学校もある。

その結果、さまざまな面白いこと、予期しないことが起これば、新たな学習につながる。ギンヤンマを導入したことでアカネ型のヤゴが激減したのもそんなことの一つといえる。

「自然界の捕食・被捕食関係なども含めて、子どもたちはここ杉並でどんな生命の営みが起こっているのかを知識としてではなく体験として知る機会を持ってほしいんですね。なぜ学校のプールにヤゴが生まれ、育っているのか。そんなことも考えてほしいと思って投げかけています。ただ単にヤゴすくいをするだけでは、楽しいイベントで終わってしまいます。ヤゴ救出の体験をきっかけに、区内の自然の状況や都市に棲む生き物のこと──人間だけが住んでいるわけではないですよね──について感じ、考えてほしいと思っています。ただ、それは学校側がどんな問題意識を持って、課題設定をしていくかによって大きく変わってきます」

井荻小学校・学校支援本部事務局長の岩渕晴子さん