【第57回】山から伐きり下ろした木を薪にして、燃料として使っていくことで森を整備するとともに、温暖化対策につなげていく(檜原村の木質バイオマスの取り組み)

2015.02.13

日曜の朝早く、ローカル線の終着駅に都内各地から集ってきた面々

1月下旬の晴れた日曜日の朝、JR五日市線の終点・武蔵五日市駅には、都内各地をはじめ横浜・所沢など近郊地などから老若男女総勢24名が集まった。これから始まる『檜原村で薪づくり体験 ~数馬の湯の薪をつくろう!』の参加者たちだ。イベントの募集締め切り直前に新聞記事で大きく紹介されたことで応募が相次いだ。当初20名の募集のところ、バスの乗車定員ギリギリまで枠を広げたという。

改札前で受け付けを済ませた後、駅からは貸切バスに乗って街道を20分ほど走り、旧南檜原小学校跡地(檜原村南郷地区)に開設している村営の薪燃料製造施設に向かう。辺りは、東京とは思えない山村の独特な雰囲気に包まれている。

「このイベントは、今年で3年目、秋と冬の年2回開催ですから、通算では6回目になります。都市に住んでいると、50代・60代でも“薪割りをするのは初めて”という方も少なくありません。今回は特に若い人の参加も多いので、薪割り作業を存分に楽しんでいただければと思います」

そう話すのは、コーディネーターの石山恵子さん。もともと木質バイオマスのコンサル会社で檜原村の担当として計画策定や機械導入などに携わった。今はフリーで山仕事や森づくり関係のイベントの企画・運営など啓発関係の仕事を主な仕事にしているという。

薪燃料製造施設に到着してバスを降りると、丸太が積み上げられた作業場の前に輪になって広がる。地面には前の週に降った雪が白く残る。2台ある薪割り機の前で、石山さんがこの日の薪づくり講師3人、施設長の大谷正平さんと職員の山崎俊彦さん、東京チェンソーズという林業会社の青木亮輔さんを紹介する。

「皆さん、おはようございます。雪の残る寒い一日になりましたが、薪割りで体を動かしてもらえば体も温まると思います。こちらに2台ある機械は、普段この施設で使っている油圧式の薪割り機です。大谷さんに機械の使い方をご指導いただきますので、半分の方はこちらに並んでください。もう半分の皆さんは向こう側で山崎さんと青木さんのご指導のもと、斧を使って体を動かして薪を割ってもらいます。では、どうぞ始めてください」

端から数えてちょうど12人ずつでグループ分けして、さっそく作業にとりかかる。

旧南檜原小学校跡地に平成24年4月から稼働している薪燃料製造施設

薪は、斧の重さと厚みを生かして割る

斧を使った薪割りは、3つの注意点があると、講師の青木さんは話す。

「1つ目。自分の体を守ってください。斧を持ち上げて振り下ろすのですが、ねらいが外れて空振りすると刃が自分の体に向かって流れてきます。両足を肩幅に開いて、振り下ろした刃の延長線上に身体を置かないようにして構えてください。2つ目は、まわりの人の安全確保。手を滑らせて斧が飛んでいったりすることもありますから、近くに人がいないのを確認してから、薪割りをはじめるようにしてください。3つ目は、ねらいを定めるときに、気持ち手前側に照準を合わせてみてください。皆さんが思う以上に奥側を叩いてしまうことが多いんですね。空振りしないようにと思うとよけいにです。柄の部分が丸太に当たって折れて破損することもあります。道具は直せばいいのですが、思わぬ怪我につながることもあるので、注意してください。あとは、やってみながらということで、さっそく始めてみましょう」

こわごわと振り下ろす斧は、力なく丸太に当たって、うっすらと傷跡を残しただけで弾かれる。この日は特に寒さで薪が凍って硬く割れにくくなっているという。

「もう少し思い切って振りおろしてみましょう。一度で割ろうとしなくてもいいです。刃で付いた傷跡をめがけて当てていけば、割れてくれますよ」

青木さんの言葉に励まされ、力を込めて斧を振り下ろす。振り下ろす時、持ち手を柄の端に寄せると、遠心力で斧先に力がかかると言う。持ち上げるときは重いから、片手は柄の真ん中を持って構え、振り下ろす時にサッと移動させるというわけだ

何度か斧を振り下ろしていくうち、ふいにスッと斧が通り、薪が2つに割れて倒れていく。思いがけず軽い感触が手の中に残る。

「そう、それです。その感触を覚えておいてください」

見守る人たちの間からも「おお~!」と歓声が上がる。スパンと割れる薪は傍から見ていても気持ちよい。

続けて、さらに半分・半分と割っていき、ほどよいサイズの薪にしていく。何度も振り下ろすうち、次第に力加減のコツがつかめてくるようだ。

一人ずつ交代で薪割りを体験する。まわりでは順番を待ちながら、作業を見守る。薪割りのとき、両足を肩幅に開いて構えるのは、踏ん張りやすくするとともに、空振りしたときなどに斧刃が体に当たって怪我しないようにするためでもある。

薪割りグループは、青木さんと山崎さんの2班に分かれて、それぞれ順番に斧をふるっていく。

山崎さんは、薪は“斧の重さと厚みを生かして割れ”と言う。

「この斧は薪割り用としては軽い方ですが、それでも1.5㎏あります。木に当たって刃先が少しでも食い込むと、刃の重みとグイっとふくらむ刃の厚みで、木の繊維をメリメリっと裂き割っていきます。同じところをねらって当てていくようにしてみてください。あとは力を入れるタイミングですね。木に当たる瞬間に最大の力がかかるように、タイミングを取るのがコツです」

ここで少し、参加者から参加の動機や普段の生活などについて話を聞いた。

横浜から参加した女性は、住んでいるシェアハウスの共用スペースに薪ストーブがあるという。薪は、住宅のリノベーションなどをしているオーナーに連絡すると端材や廃材などを持ってきてくれるのだという。

「薪割りをしたのは初めてです。シェアハウスの薪ストーブに使うとき、焚き付け用に小さく割ったりすることはありますが、丸太から割ったことはありませんでした。見ていると簡単そうですが、やってみると案外、難しいものなんですね」

北区から参加した男性は、ダイナミックに薪を割っていく姿が印象的だ。

「餅つきはしたばっかりです。なんか似ているじゃないですか」

そう言って、にやりと笑いを見せる。

「こんないい薪なんて、なかなか割れないですよね。もったいないくらいです」

斧を振り下ろす時にしゃがみ込むようにすれば、絶対に怪我をすることはないと力説する。立ったままだと手元を中心に振り子のように自分の方に刃先が向かってくるが、しゃがむことで、力が下向きに方向づけられるというわけだ。

グイっとふくらむ刃の厚みがよくわかる

テコの原理で抜けやすくなる

大きく構えて、振り下ろす時に膝を曲げてしゃがみ込むようにすると予期せぬ怪我を避けることもできると力説する。

所沢からやってきたという男性は、夫妻2人での参加。奥さんが新聞記事を見たのがきっかけだった。

「薪割りは久しぶりにやりました。子どものとき以来、何十年もやっていませんでしたね。やる機会がないですよ。今日は、薪を割ってお風呂に入ってと、一日楽しめて、林業の勉強までできる。とても楽しみにしています」

ちょうどこのとき、目の前ではある参加者が、大きな丸太を割ろうと苦戦している。

「ワハハ! あれは大きいから、なかなか割れないよね!」

薪割りに汗流す参加者たち。きれいに割れると、傍から見ていても気持ちよい。

外国製の油圧式薪割り機

一方、大谷さんのグループでは、薪割り機を使った薪製作について、レクチャーを受ける。

黄色い手動薪割り機はアメリカ製の機械。台の上に丸太をセットして、レバーを操作して刃を上げ下げする。油圧ピストンによる刃の押しつけパワーはなんと27トン。どんなに太い丸太でも、たちまち薪に割られていく。機械の脇には、あらかじめチェーンソーで長さを揃えて切っておいた丸太を積んでおき、どんどん薪に割っていく。薪割り機前後の処理を手動でこなすため、“手動薪割り機”と呼ぶのだという。

自動薪割り機の約5倍にもなる27トン

赤い色が鮮やかな自動薪割り機は、フィンランド製。国内ではほとんど導入事例がないという特殊な機械だ。枝を打った原木を長いままセットして、レバーを下げると付属のチェーンソーが設定した長さに切断してくれる。レバーを一番下まで押し込むことで油圧ピストンのスイッチが作動して、切断した丸太を十字の薪割り刃へと押し込んでいく。4つ割にされた薪は、その先についているベルトコンベアで送り出されていき、機械の脇に積み上げられる。

「今日、皆さんに割ってもらうこの木は、ヒノキです。やわらかい材質ですが、この機械ですと硬いもやわらかいも関係なく、どんどん割っていってくれます。ここに積んである木は、本来ですと薪にするにはもったいない、用材にできるくらいの木ですが、なかなか用材としては売れないですから、薪に加工して活用しています。こうして皮のついたまま積み上げておきますと、黒くシミがついてしまって、もう木材としての価値はなくなってしまうんですね」

大谷さんは、そう説明しながら、機械の奥に積み上げられた原木をトビと呼ぶ道具(「薪鳶」ともいう)で引き寄せ、機械から伸びる台の上に載せていく。トビは、鳥のトンビのくちばしに似た形状から付いた名前で、かつては、伐った木を山から下ろす際に使われていたという。

自動薪割り機に原木を載せるのに使っている道具のトビ。トンビのくちばしに似た形状から名づけられた

自動薪割り機は原木から処理できる便利な機械だが、逆に繊細な扱いを要することが、使っていくうちにわかってきた。チェーンソーで切断する際、無理な力がかかるとレバーが歪んでしまい、連動するチェーンソーがうまく入らなくなって途中で止まってしまう。その都度、代理店に修理を依頼することになる。最近になってようやく機械の使い方のコツがわかってきたという。

また、丸太を包み込むようにして機械に送り込んでいくため、扱える木材の最大径は約30㎝までになる。薪割り機だから、普通はそれほど太い木を扱うことはなく十分なサイズなのだが、この施設では用材になるほど大きな伐採木も出てくるから、それらは物理的に扱えない。手動薪割り機なら、玉切りした丸太を台に載せて割っていくから、サイズの制約はない。油圧ピストンの押し付けパワーも自動薪割り機は5.7トンだから、手動薪割り機の方が5倍近い力で割ることができる。

現在、この施設では、自動薪割り機と手動薪割り機の使用割合を、3:7くらいで運用している。

できた薪はパレットに積み上げて、そのまま自然乾燥させる。パレットのサイズが90cmだから、薪の長さは40㎝に揃えている。2列並べて積んでいくと、間に少し余裕ができる。パレットを並べて保管するため、外にはみ出さないように積んでいくのがポイントだ。

左から、コーディネーターの石山恵子さん、講師の大谷正平さん(施設長)と山崎俊彦さん、青木亮輔さん(東京チェンソーズ)。大谷さんと山崎さんはこの施設の職員、青木さんは林業会社・東京チェンソーズで森の整備などをしていて、施設には間伐材などを運び入れる立場で関わっている。

檜原村のバイオマスタウン構想

平成24年4月に開設したこの薪燃料製造施設は、シルバー人材センターに業務委託して年間84日の稼働で約150トン(パレット数で約500台分)の薪を製造している。原料となる原木は1トン当たり5000円の買取価格で年間約167トンを受け入れている。薪の販売価格は、1パレット(約0.7m3)6000円。採算ギリギリの良心価格だ。

できた薪は、パレットに積み上げていく。パレットごとフォークリフトで移動して、別の場所にある薪置場に運んでそのままの状態で半年から1年ほどかけて含水率20~30%をめざして自然乾燥させている。ここまで乾燥すると、ほぼ完全燃焼するよい薪燃料になる。

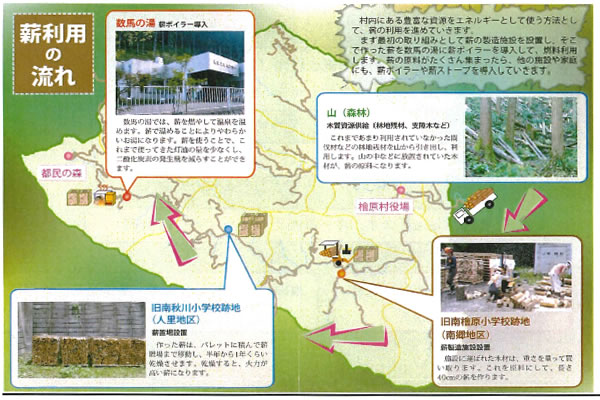

この薪製造事業は、平成21年に策定した村のバイオマスタウン構想に基づくものだ。檜原村は、村域の93%が森林。そのうちの約7割がスギ・ヒノキの人工林だが、用材としての利用は安価な輸入材に押されて芳しくはない。そこで、燃料として活用していこうというわけだ。

檜原村産業環境課生活環境係・係長の藤原啓一さんは、バイオマスの利活用について、次のように話す。

「檜原村では、平成21年にバイオマスタウン構想を策定し、22・23年度に薪製造のための重機や薪ボイラーなどを導入して事業化の準備を進めてきました。24年度から薪燃料製造施設が稼働して、本格的な事業の運用ができるようになっています。現在、製造した薪は公共施設に導入している薪ボイラーの燃料として活用しています。第2段階の目標として現在進めているのが、薪ストーブ等の普及による村外を含む薪燃料の販売促進です。今回の薪づくり体験イベントも、そうした薪の普及の一環として実施するものです。多くの方に檜原村の薪を知っていただき、使っていただきたいと思っています」

さらに長期的な将来目標としては、薪燃料としてだけでなく、用材としての活用を進めていくこと。薪燃料としての活用はあくまでも間伐材の有効利用であって、その目的は森の整備を進めてよい木材を生産することにある。最終的に山から伐り出してくる木材が適正な価格で販売できるようになってこそ、持続的な森林管理・経営につながるというわけだ。

木質バイオマスというと、薪の他にもチップやペレットなどとしての利用もあるが、村では、製造工程でもっともCO2排出量の少ない薪としての製造・活用にこだわっている。この他、現在は使い途のないバーク(木の皮)をストックしたり、オガクズを近隣の畜産農家に提供していく方向で調整を進めたりと、さらなる木質バイオマスの活用をめざしている。

もう一つ、村で進めているのが、カーボンオフセット※1の取り組みだ。森林整備によるCO2の吸収・固定や、木質バイオマスの活用による化石燃料の削減効果によって生み出されるオフセットクレジット(排出権)を都市部の企業などに販売し、その企業が事業活動等を通じて排出するCO2量を消し込むことに使うことができるという仕組みだ。販売益は、森の整備やバイオマス活用にかかる資金として使われることでよい循環を生み出してくれる。 国のJクレジット制度※2を活用するほか、村独自の認証制度「檜原クレジット」の取り組みも始まっている※3。

※クリックで拡大表示します

※クリックで拡大表示します

今回の薪づくり体験イベントも、参加費の一部でクレジットを購入するカーボンオフセットイベントとして実施している。クレジットによって、檜原村の森づくりに貢献するとともに、参加者1人当たり6日分相当のCO2排出量を削減してくれる。

檜原温泉センター・数馬の湯の薪ボイラー

午前中、みっちりと薪づくり作業を体験して心地よい汗をかいた後、午後のプログラムでは、こうして製造した薪を活用するために導入した薪ボイラーを見学する。

向かった先は、バスでさらに山奥に向かって20分ほどに位置する、檜原温泉センター・数馬の湯(数馬地区)。途中、人里(へんぼり)地区にある薪の保管施設(旧南秋川小学校跡地)を車窓から眺める。

当初の予定から時間も押してお昼の時間を過ぎ、お腹もすいてきた。天井の高い広間に入って、まずは山菜やキノコなど檜原産の食材をふんだんに使った檜原特製釜飯に舌鼓を打つ。広間には薪ストーブが設置され、部屋中を温めている。小窓からは赤く揺らめく炎が見えている。

お腹を満たした後は、いよいよお楽しみの温泉に浸かる。

露天風呂は壁が高く眺めはそれほどないが、内湯にはジャグジーや圧注浴などが設備され、露天風呂やサウナと水風呂もある。

平成8年にオープンした、ここ数馬の湯に薪ボイラーが導入されたのは、平成24年のこと。出力80kWの薪ボイラー2基で5000リットルの貯湯タンクに蓄熱し、熱交換によって源泉の湯温28℃を42℃まで上げている。

スイス製のこの薪ボイラーは薪をフルに充填して約3~4時間燃え続ける。途中、3回ほど薪を詰め直して、1日でパレット1台分の薪を消費する。毎朝、手付による火入れが必要で、燃料投入も自動化できないため手間はかかるが、薪利用をアピールしていくことで利用者からも好評を得ている。

薪燃料の乾燥がよく調整されていることもあって燃焼効率がよく、灰として残るのはわずか1%ほど。ただし、薪ボイラーは立ち上がりの加温には向かないため、灯油ボイラーを併用して加温やバックアップ用に使い、温度が上がった後の保温に薪ボイラーを使うという運用方法をとっている。これにより熱量全体の3分の2ほどを薪ボイラーで代替し、年間100~120トンのCO2削減効果が見込めるという。

同じタイプの薪ボイラーは八王子市にある北野清掃工場にも導入されているほか、奥多摩町やあきる野市の温泉施設でもチップや木くずを燃料にする木質バイオマスボイラーが導入され、それぞれの地域特性を生かした木質バイオマスの利用が進められている※4。

林道ができたおかげで山の木が伐り出せるようになる

この日の最後に向かったのは、五日市方面に戻った馬場(ばんば)地区にある森。檜原村で代々林業を営む田中林業株式会社によって、きちんとした生産林としての施業が行われているスギ・ヒノキの植林地で、「遊学の森」と呼ぶ森林見学のフィールドに位置づけられている。

秋川沿いの谷間に延びる林道を登って森に向かう。この辺りは日照時間が短く、この時期の日照時間は10時から14時頃までと短い。林道を歩きながら、コーディネーターの石山さんが森の木々や森林整備のことなど、話をする。

「この林道ができたおかげで、山の木が伐り出せるようになりました。この山の奥には40~50林齢※5の森があるので、あと2~3年はずっと奥まで工事が続いて、林道を延ばしていきます。これだけ山があっても、道がないと木材を出してくることができないのです」

この森では、なるべく太くてよい材を育てるための整備を行っている。長伐期施業※6という育林方法だ。

林道の脇には丸太が積み上げられている。林道を切り開いていったときに切り倒された木々だ。こういった木が、午前中に作業した薪燃料製造施設に運び込まれて、檜原産の薪として加工されるわけだ。

林道から、急斜面の散策路を登って森の中へと踏み込んでいく。

「東京の山って、見ていただくとわかるように斜面が急なんです。35~40度が平均、30度くらいの斜度だと緩いなあといわれるほどです。ちなみに東京に森林がどのくらいあるか、皆さんご存知ですか? 東京の森林面積はだいたい3割です。そのほとんどが多摩地域と島嶼部にあるんですね。地方の方からすると、東京に山があるというイメージはないとおっしゃいます。それとともに、東京に村があるというと非常に驚かれます。東京なのに村があるんですか!?って。この辺りの山村風景も東京というイメージからはかけ離れていますよね。東京には8つの村がありますが、そのうち7つが島嶼部で、本土にある村は、ここ、檜原村だけです」

林道や森の散策路を歩きながら、石山さんから森の話を聞く

森から帰ってきて、地元酒蔵の酒粕から作った甘酒の差し入れをいただいての休憩。熱々の甘酒で体も心もポカポカと温まる

木と火のある暮らしに憧れて

今回の参加者の中には、実際に薪ストーブを使っているという人もいた。

青梅市から参加した男性は、11月に自宅を建て替えた際に、薪ストーブを入れることにしたという。

「工務店の人がえらく熱心に薪ストーブを薦めるんですよ。私も興味があったから、じゃあ入れてくれって言ってね。ただ、薪集めが大変なんですよね。知り合いに声をかけて伐採木をもらって自分で薪割りもしているんですけど、なんせ生木だから、今シーズンはまだだめじゃないですか。まあ、来年の冬の分の燃料ですよね。この冬は仕方ないので買っているんですが、ホームセンターなどで入手しようと思うと高すぎて、えらい贅沢品になってしまいます」

2月に家が完成するという男性も、新築宅に合わせて薪ストーブを入れるという。今は、薪ストーブを使う日を思いながら薪の手配をしているところだ。

「檜原村の薪は有名なんですよ。インターネットで探してみたら、ここが一番安かった。ただ、ここで扱っているのはスギ・ヒノキで、広葉樹の薪はない。火力は同じくらいあるらしいんだけど、すぐに燃えちゃうから、次から次へと継ぎ足していかないとならないんです。ただ燃えやすいから火付には最適ですよね」

薪集めは大変だし、薪をくべたりするのも手間はかかる。でもそうした苦労をしながら燃やす暮らしも楽しみの一つと、お二人の話は弾む。

「火のある暮らしっていうのが、ぼくは夢だったからねえ」

そうつぶやく横顔は、喜びと充実感に満ちていた。