【第65回】地域資源を活用した大学教育と地域貢献を連動させた持続可能な社会づくりのための環境学習の取り組み(東京学芸大学環境教育研究センター

2015.10.27

現代GPを発展的に引き継ぐ形で継続している、地域リソースの活用と貢献

東京学芸大学は、教育学の実践研究及び教員養成を行う機関として1949年に開設した国立大学(2003年からは国立行政法人化)。学部は教育学部のみの単科大学だが、幼稚園・小学校・中学校・高等学校などの教員を養成する教育系に加えて、教職免状の取得が卒業要件にはなっていない、いわゆるゼロ免課程も設置されている。

今回紹介するのは、東京学芸大学が地域のリソースを教育・研究活動に活かしながら、持続可能な地域社会づくりに向けた地域の課題探求や解決への貢献をめざして実施する、環境教育実践の取り組み事例。2005年に文部科学省の現代GP※1に採択されたことがきっかけで始まったこの取り組みは、4年間の支援プログラムを終了した後も、その内容を発展的に引き継ぐ形で、同大環境教育研究センターのプロジェクトとして実施されている。センター長の樋口利彦教授に話を聞いた。

必修授業は、学生たちにとっては2年間のコースとして受講する。この2年間の間に1つのプロジェクト学習科目・総合演習の授業群で、2グループから4グループの学生たちがこうした探究学習を展開したという。文部科学省の支援を受けて、地域に人たちを巻き込む形で実施したプロジェクトだったから、学生が学ぶだけではなくて、地域への還元も目的に掲げていた。当時の学生たちが学んだことを、小学生を対象にした自然・文化体験学習のイベントを企画したり、また開発した教材をリーフレットにして広く配布するという学生グループもあった。しかし、この授業群に対する教員の負担が大きかったこと、また教育職員免許法の改訂があり、2010年度入学生から総合演習は教職科目の必修科目から外れたこともあり、こうした授業群は縮小していったという。

「こうした授業群における環境教育の取り組みは終了しましたが、センターでは、これらの成果をカリキュラム外の活動として、現在も引き続き取り組んでいるのです」

樋口教授はそう説明する。

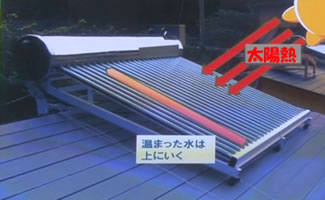

「東京学芸大学における地域連携の環境教育の取り組みは、平成17年(2005年)度から4年間実施した、文部科学省の現代GP『持続可能な社会づくりのための環境学習活動──多摩川バイオリージョンにおけるエコミュージアムの展開──』というプロジェクトの採択が1つのきっかけになりました。当時、教職科目の総合演習とそれとセットで履修するプロジェクト学習科目(4科目)があり、それを活かした環境教育のプロジェクトを検討していました。そのプロジェクト学習科目・総合演習を担当する教員の内、環境教育に関心を持つ教員が参加してプロジェクトを立ち上げ、カリキュラムの中に環境教育やESD活動を位置付けることを文部科学省の現代GPとして申請したのです。10単位もある科目ですから関わる先生も多く、4~5人の教員がグループを組んで1つの授業群(プロジェクト学習科目・総合演習)を担当するような形で組み立てました。このプロジェクトでは、“地域に学ぶ”ということをメインテーマにしようということで、地域に出ていって、地域の課題を見つけ出し、その解決策についても検討するものでした。受講する学生たちを探究的な学習に発展させていく、今日よく言われているアクティブ・ラーニング※2に似た授業を展開しました。課題の中には、例えば、子どもの遊び場問題などがあり、実際に遊び場を設定して、学生が遊び相手になる遊び場づくりの活動をしたグループもありましたし、私が担当したグループでは、都市部の緑地について調査・研究しました。これは街に出て緑の実態を調べたり、緑に関するボランティア活動をしている人たちのところに出かけて行って、どんなことが実際にやられているのかを調べたりして、最終的には教材開発をしようという内容でした」

小金井・小平・国分寺の三市との連携で継続する「三市フォーラム」

現代GPを通じた持続可能な社会づくりのための環境学習活動の一環として、2008~09年にかけて『地域環境学習経験交流ワークショップ』が3回開催された。第1回ワークショップには、小金井・国分寺・小平の三市の指導主事や小中学校の先生、環境保全や学校教育支援の活動に携わる地域市民など21名と、学芸大の教員や学生10名の計31名が参加して、各市の小中学校で取り組んでいる地域環境学習の事例報告とグループ・ディスカッションを行っている。グループ・ディスカッションでは、地域で行われている環境学習や地域資源について見つめ直したり、地域環境学習を進めていくうえでの課題を出し合ったりして問題意識を共有しながら、地域の素材や人材情報の共有、学校と地域の連携を進める仕組みなどの重要な課題について、より豊かな地域環境学習を発展させていくための議論が交わされた。

こうした交流の機会は、現代GPの終了後も継続して実施していく必要があるとの要望があって、その発展として、2009年度からは『小金井・国分寺・小平 環境教育実践フォーラム(通称「三市フォーラム」)』へと衣替えして開催されるようになった。小金井市、国分寺市、小平市の三市の学校における環境教育の取り組みや、この地域の市民による環境学習活動等の発表を行うとともに、他地域から先進事例のキーパーソンを招いて事例報告をしてもらうなど、地域・学校の情報共有・交流の機会となっている。2015年1月に第6回を迎えた三市フォーラムは、今も年に一度の恒例行事として継続している。

「もともと三市に呼び掛けたのは、当時、三市の教育委員会との連携協定を学芸大学が締結していたことによります。ここ学芸大学は小金井市に立地していますが、北に数百メートルほども行くと小平市との境界がありますし、西に数百メートルほど歩けば国分寺市に入ります。ちょうど、小金井・小平・国分寺市と三市の境界にあることもあり、現在では多摩地域の近隣自治体等にも広がっています。こうした縁で開催した三市フォーラムでは、毎回三市の教育委員会に連絡を取って、参加・協力の呼び掛けをしています。」

毎回の事例報告にはなるべく地域の課題に合わせて関心を呼ぶ内容を工夫していると樋口教授は言う。

現代GPの一環として開催した2008年度の『地域環境学習経験交流ワークショップ』

地域に出かけて、地域の環境活動を経験・展開する、環境教育リーダー養成講座

2012年度に開始した環境教育リーダー養成講座も、現代GPの授業がひな型になって始めたものだった。ただし、授業ではないから、単位にはならない。学生たちの自主的な取り組みで、いわばサークルに近いといえる。単なるサークルとの違いは、環境教育研究センターのプロジェクトとして進めている点にある。

「実習やゼミに近い内容ですが、単位にはなりません。受講している学生たちにとってのメリットは、自分の思いを展開できるというのが一つあると思います。それと、いろいろなところに連れていってもらえるというのもあるかもしれないですね。センターの事業として、予算を確保していますから、ちょっと遠いところはバスを使って移動することもできます。昨年度も、東北遠征にはバスを出しました。ただ予算もどんどん減ってきています。今年度も東北に行く予定にしていますが、おそらく現地集合になって、そこからの移動にバスを借りることになるかもしれません」

受講生は同大の全学生が対象。4年生は卒論が忙しくなるから、1~3年生の受講が主体で、環境教育専攻の学生が多いものの、それ以外にも英語や日本研究など多様な選修・専攻からの参加がある。地域内外のさまざまなフィールドに出かけ、活動主体である地域のグループ等に直に学ぶことで、自らの環境教育への学びへとつなげていく。また、地域の市民団体などが実施する小学校における環境教育の授業支援にも協働して取り組み、受講生の能力を向上させるとともに、地域における環境教育実践の充実を図っていく。

2014年度の講座は、下表のような内容で構成された。

第1講 「森林保全活動 森を体験しよう」

相模湖畔でボランティア活動を行っているNPO法人緑のダム北相模の活動に参加。森林の持つ機能や植生について学ぶとともに、下草刈りの手伝いなどに汗する。

第2講 「こがねい自転車まちめぐり」

「小金井を知ろう」をコンセプトに、小金井市内を自転車でめぐりながら、小金井市の歴史と文化を学ぶ予定だったが、雨天のため座学での開催となる。講師は、小金井市環境市民会議。

第3講 「武蔵野うどんづくり」

小平郷土研究会に講師をお願いして、武蔵野地域に伝わる郷土料理である「武蔵野うどん」づくり体験を行う。

第4講 「くだかけ生活舎」

神奈川県足柄上郡山北町にある「くだかけ生活舎」にて、炊事・掃除・風呂焚き・薪割りなどの日常生活や畑作業・養鶏作業や、絞めたニワトリの羽を取る作業の体験などを通して、農業を中心とした生活スタイルを学ぶ。

第5講 「南三陸」

東日本大震災の被災地である宮城県南三陸町を訪ねるフィールドスタディツアー。津波で被災した水田を「ふゆみずたんぼ」(冬期湛水水田)として再生・復興に取り組む活動に参加したり、地元漁師や資料館館長、復興団体役員などに震災当時の体験談や現在の状況などを聞いたり、子ども向け環境教育実践についての解説を聞いたりする。

第6講 「正月飾りづくり」

小金井市環境市民会議を講師に招いて、環境教育研究センターの教材植物園(農園)で収穫した稲藁を用いた正月飾りづくりを学ぶ。ちょうどこの翌週に市内小学校の授業支援が予定され、その事前講習として、講座と授業支援を連関させた取り組みとして実施した。

第7講 「第8回グローブ日本生徒の集い」

センター主催の事業に参加。グローブプログラム※3に参加する、全国の学校から、70~80名の子どもたちと先生がオリンピックセンターに集結。その公開プログラムに合流・参加した。

第8講 「2014年度環境教育セミナー」

同じくセンター主催の事業に参加。

第9講 「第6回小金井・国分寺・小平 環境教育実践フォーラム」

同じくセンター主催の事業に参加。

第10講 「ふりかえりWS」

これまでの講座全体をふりかえりの会として設定。

「現代GPの授業がひな型になったのは確かですが、それに加えて、当時の現代GP事務局として雇用していた研究員が中心になって、授業以外のところでも自主的・主体的に参加できる機会を創ろうと、学生たちを募集し取り組んだのも一つのきっかけになったと言えます。学園祭のゴミ削減に取り組んだグループや、地域の農業問題を調べたグループもありました。農家にインタビューしに行って、その成果を映像にまとめて公民館のイベントで発表して地域に返すという活動でした。『野川生き物調査隊』というグループでは、野川の生き物調査をしながら、移動できるパネルを出しておき、通りがかりの人たちや近くで遊んでいる子どもたちを集めて調査結果について解説する“野外博物館”のような取り組みもしました。大学から野川まで15分くらいですから、学生たちが放課後にいろいろな道具をリヤカーに積んで出かけていくのです。近くで遊んでいる子どもたちが『何やっているの?』と集まってきて、説明が始まると『お~!』と喜んでくれて。これはおもしろいことをやったなと思いましたね」

この講座で学んだことを、翌週の小学校での授業支援に活かすのも目的の一つとして実施。

現代GPのこうした取り組みをモデルにした環境教育リーダー養成講座も、地域に出かけて、学生たちに地域の環境活動を経験・展開してもらうことを重視している。

「大学と地域が連携しながらやっていくということはかなり意識してやっています。大学が地域に出ることによって、何らかの課題解決の機運が開けることを期待しています。大学の学生たちですから、卒業後はどこか別の地域で就職することが多いのですが、そのときに環境教育を展開する力を持ってもらうのが、この講座のねらいです。それとともに、学生たちが地域に出ていくことで、何かネットワークができていくことは十分にあるので、それも一つの地域貢献になっていくと思っています。学生自身がリーダーとしての力を持って行くのと、地域の活動に関わることによって、その地域のネットワークのレベルアップにつながることを意図しているわけです」

樋口教授は、講座のねらいについてそう説明する。

学生たちの主体的な活動への発展

環境教育リーダー養成講座でもう一つ重視しているのが、学校の授業支援だ。東京学芸大学は教育系大学だから、教員養成が一つの特徴となっている。この講座でも、地域の小学校における環境教育の授業支援に取り組みながら、実践的な研修・実習につなげている。

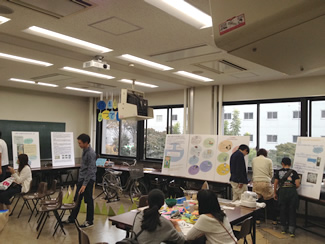

「これまでいくつかの学校で授業の支援を実践してきました。学生たちがゲストティーチャーとなり、子どもたちのグループでの学習活動を支援するのです。ある学校では、学校近くの雑木林で継続的に体験や観察をしています。そこで、雑木林学習のときに出てきた子どもたちの疑問や質問を大学生が答えたり、発展的な学習を展開したりするサポート授業を実施しました。だいたい10人ぐらいの学生を連れていって、1グループ6人くらいの子どもたちの中に学生が2人ずつ入ってサポートするものです。グループ学習なので、学生たちもあまりプレッシャーなくできるのでしょうね。子どもたちの質問は、前もって大学の方に連絡がありますので、その答えとともにポイントとなるところをさらに深く教えようと、学生たちは一生懸命調べて、当日に臨んでいます。例えば、“ひっつき虫”と呼ばれる、かぎ状のフックやトゲなどをもち、動物の皮膚や衣類に引っかかったり貼り付いたりして運ばれる植物の種子について質問されたときには、携行式の実体顕微鏡とオナモミの実などを用意して、実物を観察しながらその構造について解説しました。教室の中での授業ですが、なるべく子どもたち自身が観察したり作業したりといった体験ができるように工夫を凝らしています。学生たちにとっては大変な作業だと思いますが、その分、よい学びにつながっていると思います」

小学校の授業支援は、リーダー養成講座の講師としてお願いした、小金井市環境市民会議など地域の人たちが学校と連携して実施しているものにお手伝い役として関わることが多い。前章で触れた、正月飾りのワラ細工講座でも、講座の1週間後に小学校の総合学習のサポートがあり、学生たちも参加・合流した。講座はその事前講習的位置づけとして実施されたものでもあった。

こうした学校の授業支援とともに、より主体的・自主的な活動をサポートしながら、教育実践の企画運営を学ぶ機会を提供する試みも重視している。

毎年秋(10月か11月頃)に開催される同大の学園祭(小金井祭)でも、環境学習のイベントを実施している。学園祭を訪れる地域の子どもたちをメインターゲットに企画するもので、牛乳パックを使った再生紙づくりなどを準備した。

「昨年度までは、どちらかというと教職員が主導して、スケジュールを立てたり内容の提案をしたりするなかでやってきましたが、今年度からはもう少し学生主体にして、出来合いのものをセッティングするのではなく、学生の方から意見を募って企画・実施するようにしています。小金井祭には今年度も引き続き出展しますし、その他にも、小平市の環境フェスティバル(2015年9月12日実施)へ出展した他、小金井市の生涯学習講座に関する企画を進めているようです」

リーダー養成講座の最後の回では「ふりかえりWS」のセッションが設定されている(上表参照)。次年度の講座に向けたアイデア出しや意見交換をするためのものだ。メンバーは学年もそれぞれだから、継続するメンバーもいる一方、卒論準備などで修了するメンバーもいる。新入学生をはじめとして新しいメンバーも入ってくるから、毎年、メンバー構成が変わっていく。特に昨年度からは学生の主体的な活動を尊重していく方針を打ち出したから、一年間の講座をふりかえりながら、それぞれが興味のあることについても意見を出し合ったという。

「東北のフィールドワークも、場所を変えて実施する予定ですが、行先も含めて、学生たちの希望を聞きながら計画を立てていく予定にしています」

現代GPのプロジェクトをモデルに発展してきた東京学芸大学の地域連携による環境教育の取り組みは、今後も継続していくことで、地域に根づいた取り組みとして力を発揮していきたいと樋口教授は話す。

学習の時間「ハケの学習」の学校授業支援を実施。

(2014年10月8日)