【第66回】再生可能エネルギーの活用には、まず太陽熱を! ~太陽熱温水器模型キットと講師養成講座で、太陽熱の活用を普及(NPO法人エコロジー夢企画)

2015.12.03

太陽熱温水器を紹介する、小学校での出前授業

「これって、なんだかわかる?」

屋根に載った太陽熱温水器の写真を見せながら、NPO法人エコロジー夢企画の理事長・三井元子さんが子どもたちに問いかける。

「太陽の光を集める!」と子どもたちから声が上がる。

「集めて何をするのかな?」と、三井さん。

「電気にする!!」と、子どもたちから自信満々の声が響く。

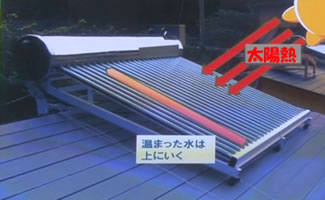

「残念! 電気を作っているわけじゃないんです。お日様があがってくると、ポカポカ温かいよね。太陽から届いた熱です。ここ(太陽熱温水器)に太陽の熱がくると、どうなるかな? ここの管の中には水道から引いてきたお水がいっぱい入っているんです。そこに太陽の熱が当たると、中の水が温まっていきます。そうすると、温まった水は上へ上へとあがっていく性質があるんですね。お風呂でも、下の方はぬるいけど、上の方は温かいという経験をしたことない?(ある!) あるよね。お水は、温まると上の方にあがっていくのね。そうして温まったお湯から順番に使っていきますが、中の湯が減ってくると、水道水が足されるようになっているので、いつもこの中は満杯にお水が入っているんです。このお湯を温めるときに、電気を使っているかな?(使ってない!) ガスは?(使ってない!)。そうなんです。今日みたいに天気が悪いとあまり温度は上がらないけど、それでも水道水よりは10℃くらいは温かくなります。夏のカンカン照りの日だったら、この中のお湯は60℃くらいにまであがります。みんな、お風呂って、42℃くらいで入るでしょ。だから60℃のお湯ができれば熱いくらいなんです。ガスも電気も使わないのに、お風呂に入れるんだよ!」

驚きと納得に満ちた子どもたちの表情が広がる。

足立区立弥生小学校「理数フロンティア公開授業」で3・4年生200人に出前授業

2015年2月、足立区立弥生小学校では、理数教育地区公開講座の一環として、第3・4年生の理科で太陽熱の力について学ぶ授業が実施された。3年生理科の後期単元「かげのでき方と太陽の光」「光のせいしつ(日光で調べよう)」、4年生理科の後期単元「一日の気温の変化」「温度とものの変化・ものの温まり方」に沿って企画したものだ。授業を担当したのは、「NPO法人エコロジー夢企画」及び同会が事務局を務める「ぐるっ都地球温暖化対策地域協議会」。3・4年生総勢200人ほどを前に、NPOの理事長で協議会会長を兼任する三井元子さんが話をした。

太陽熱温水器の仕組みについて一通り説明した後は、同会が開発した太陽熱温水器模型キットの組み立て工作をする。できた模型を校庭の日の当たるところに設置して、温度変化の状況を実測するわけだ。屋根の上に載っている太陽熱温水器と同じ原理で模型の中の水がお湯に変わっていくのを体験することで、太陽熱利用の仕組みについて理解してもらう。

あいにくの曇り空だったが、模型キットをしばらく設置したあと、お昼休みを挟んで5時間目に水温を測ると、8~10℃ほど温度があがっていた。雨や曇りだとそれほど劇的に温度があがってはくれないが、逆に「今度晴れた日に担任の先生方ともう一度やってみてね」などと、もう1度試してもらう動機づけができると三井さんは言う。

「模型キットの工作に思ったより時間がかかってお昼休みに食い込んでしまったのですが、5時間目にはびしっと戻ってきたんですよ。“授業が長引いても集中力はまったく途切れなかった”と校長先生もびっくりしちゃって、“絶対遅れちゃだめだぞとは言ったんだけど、子どもたちも好奇心いっぱいで、やりたかったんだね”とおっしゃっていたのが印象的でした」と、三井さん。

子どもたちからも、数々の感想が寄せられた。一部を抜粋して紹介したい。

「こんな簡単に太陽熱温水器が作れるなんてすごいと思いました。なので、もっと天気のいい日にやって、どのくらいの温度か確かめたいです。あとこのことをやって、理科がすきになり、そのほかのことやこのことについても調べたい」(3年生)

「日光にあてると。水が温ったかくなってビニールぶくろをかぶせた所がくもった事がわかりました。それほど日光があたっていることがわかりました」(3年生)

「手作りで作れて実験までできるなんて知りませんでした。今度は家でやってみたいです」(3年生)

「ぼくは、なぜ黒い所に、日光を当てると、水があったかくなるのかふしぎでした。ぼくは、屋ねなどに、ついているのは、CMで、知っていたけど、こんなにすごいとは、しりませんでした。すごく役立っているんだなと思います」(3年生)

「水をすてる時に黒い金ぞく板の所が温かくなっていて、水をさわったらさい初よりも温かくなっていたことがわかりました。自分でエネルギーを作れることがわかりました」(4年生)

「太陽の光を生かして生活すれば、将来の自分のためにすこしでもお金を残せるということがわかった」(4年生)

(足立区立弥生小学校の出前授業にて)

(足立区立弥生小学校の出前授業にて)

太陽熱事始め ~東京都の太陽熱セミナーへの参加から、ぐるっ都の設立まで

NPO法人エコロジー夢企画が発足したのは、2003年のこと。前身の任意団体「せせらぎグループ」と「足立環境ネットちえのわ」の活動を引き継いで、NPO法人化した。河川環境や水生生物をメインにした生物調査や観察会などを主に行っており、2003年には区の緊急雇用対策事業に応募して足立区内環境デジタルマップ※1を制作、2004年からは区立公園にある屋外プールで毎年プール開きに合わせてヤゴ救出作戦※2を実施している。こうした活動は現在も同会の活動の柱として継続しているが、それとともに最近特に力を入れているのが、太陽熱の活用に向けた普及・啓発の活動だ。

再生可能エネルギーに関しては、区が毎年開催している環境フェアの実行委員会に参加して、風力発電の第一人者の先生を呼んだ講演会を開催したり、太陽光発電のワークショップを企画したりと、主に啓発イベントの提案をしてきた。そうしたなか、2007年に東京都主催の太陽熱セミナーに参加したのがひとつのきっかけとなって、太陽熱の普及に取り組むことになった。

「あ、なんだ、こんな単純なことを忘れていた!と思ったのです。再生可能エネルギーへの転換が大事と言いますが、電気を作る以前に、熱として利用するものについては太陽の熱を活用すれば、作り出さなくてはならない電気を減らすことができますよね。その上で太陽光発電をすればいいと思うのですが、今はオール電化にして、電気でお湯を沸かしているわけでしょ。効率悪いなということで、もっと太陽熱を普及したいと思ったのです」

太陽熱の利点は、いくつか挙げられる。まずは、安価なこと。一般に、太陽光発電設備を設置する場合と比べて、約3分の1の費用と面積で設置できる。それでいながら、CO2削減効果は太陽光発電の4倍にもなる。東京のように電信柱などが乱立している都市部だと、太陽光発電の効率は落ちてしまうが、太陽熱利用なら電信柱の影くらいではそれほど効率は落ちない。都会に向いている設備で、庶民向けの設備でもある。

「太陽光発電の設備だと、百数十万円からのお金をかけてCO2削減に貢献するということになるのですが、太陽熱温水器なら数十万円で設置できます。そのことを皆さん全然気が付いていないんじゃないですかね。太陽熱温水器というと、“あ、昔、田舎にあったよね”とか“熱いお湯が出て大変だった”と、過去のもののようにおっしゃいます。今でもあるとは思っていないんですよ。環境をやっている仲間でさえも、“昔あった太陽熱温水器が進化して太陽光発電になったんだと思っていた”、なんて言うのです」

太陽熱への理解がなかなか進んでいないのが残念という三井さんだ。

被災地支援活動 ~311東日本大震災では、太陽熱温水器を被災地に届ける支援活動を始めた

転機となったのは、2011年の311東日本大震災だった。被災地に自然エネルギーを届けようという支援活動「つながり・ぬくもりプロジェクト」が立ち上がったのに合わせて、三井さんたちも太陽熱温水器の設置支援によって参加することにした。

「最初は太陽光発電と木質バイオマスの2本立てで支援活動を行うということで始まったのですが、私たちも太陽熱で支援しますからということで、3本柱の活動になったのです。震災翌月の4月4日に記者発表し、支援が始まりました。私たちは、支援活動を始めるに当たって“被災地に太陽熱温水器を寄贈したい、ついては10万円で提供してくれるメーカーはありませんか?”と業界団体に問い合わせたんです。7メーカーから合計550台提供可能というお返事をいただきましたので、機械を10万円で購入、配管は別途購入し、設置作業は現地雇用で行うことにして、1件当たり30万円ほどの予算を立てて、一般からの寄付を募って、現地入りしました。また日本財団や三井物産環境基金などにも補助金申請をしました」

震災の発生直後でガスも電気もきていなかった。太陽熱温水器を設置したことで、お湯が使えるようになった。晴天に恵まれれば、東北でも60℃のお湯ができてお風呂にも使えるし、曇っていても水道水より10℃ほどは上がる。冷たい水で鍋や食器を洗っていた炊き出しボランティアにとっても、少しは手にやさしい。

つながり・ぬくもりプロジェクトの代表的な取り組みの一つになったのが、宮城県気仙郡住田町の仮設住宅全110棟に設置した太陽熱温水器だった。内陸の山林地帯に位置する林業のまち・住田町では、町独自の予算を立てて、いち早く木造の仮設住宅を建設し、被災者に避難の場を提供することを決めていた。その建設木材も、同町の森林から調達したFSC認証※3木材を使うという意欲的な取り組みだ。プロジェクトでは、住田町の被災地支援の取り組みを知って、自然エネルギー供給の支援をすることになった。

小さな木造1戸建ての仮設住宅だから、太陽光発電のパネルは載らなかった。しかし、太陽熱温水器なら1台載せればその家のガス代を年間で半分くらい節約できる。ただ、寄付でやっている活動だったから、110棟すべてに載せられるか確約はできなかった。

「つながり・ぬくもりプロジェクト」に参画。

現地雇用で設置した。(三井物産環境基金補助)

「町長さんにお話しすると、“寄付なんだから、途中でダメならそれでも構わないからぜひやってほしい”とおっしゃっていただけたので、取り組みを始めました。最終的には、ここの仮設住宅に関しては三井物産環境基金が全額を補助してくれることになり、設置後のアンケート調査やフォローアップの支援活動など、2年間の活動を行うことができました。住田町は冬には氷点下になるため、配管が凍らないように、夜間にはポタポタと水を垂らしておくというような習慣があるのですが、陸前高田市とか大船渡市から住田町に避難してきた方たちの元の住まいでは、冬に配管が凍る経験はなかったそうです。そんな日常的なメンテナンスなども含めて、講習会や座談会を行うなど、手探りの中での支援活動でした」

もっと寒い地域の場合、太陽熱温水器自体に断熱材を巻いたり、ヒーターバンドをつけたりして凍らないようにする必要もあるが、住田町はそれほど寒くはならない。「今夜はマイナス3℃まで下がるよ」といった日の夜に、配管部分に入っている水20リットルほどを捨てておけば、翌朝、晴れればまた水を通してそのまま使える。タンクの中の250リットル全部を捨てる必要はないし、冬中抜いておく必要もない。夜だけ、一部の水を抜けばよい。

こうした作業を、かつて風呂番は子どもが担当していたように、子どもたちにやらせてみたらどうだろうと提案して、親子エネルギー教室を企画した。そんな活動が発展して、地元小学校の3年生の授業支援につながり、現在もまだ続いているのだ。

太陽熱温水模型キットの制作秘話 ~被災地支援活動をしながら、太陽熱についてわかりやすく教えられる教材の必要性を痛感

「この被災地支援で、宮城県石巻市・東松島市・気仙沼市、岩手県遠野市、福島県新地町など、いろいろなところに寄贈・設置しました。それでいろいろな方にお話しをさせていただく機会があったのですが、大人でさえ、太陽光発電と太陽熱利用がごちゃ混ぜになっていることが分かりました。ずっと太陽熱の話をしているのに、最後になって“で、結局、何ワットできるんですか?”と聞かれたりすることが多々ありました。ああ、日本人は理科からやり直さないとダメなんだと思ったのです」

そんな経験がもとになって、太陽熱温水器の原理や仕組みをわかりやすく伝えるための教材として、模型キットを構想するようになった。メーカーの技術者と相談しながら開発、改良し、これを使って教え始めることになった。

素材は、ボール紙製の本体・タンク部分・フタ部分、曲がるタイプのストロー2本、集熱板として使う黒く塗った金属板(鉄板)、断熱用の発泡スチロール板2ピース、そして水を入れるためのビニール袋。 本体およびタンクの組み立てでは、紙を折り目に合わせて組み立てていくと、切り込みの入った平面の紙から立体の箱ができあがる。ちょうどお菓子の箱などの立体容器の作り方にも似た工作だ。その箱の中に、連結した2本のストローをビニール袋の中に入れて設置する。ストローの連結では、一方のストローの先に切り込みを入れて、差し込む。集熱板によって熱が蓄積されて中の水が温まると、連結したストローの隙間から湯が噴き出してくると同時に、タンク側に伸びる反対側の先から冷たい水が吸い込まれていく。そうして、タンクの中で循環しながら効率的に水温があがっていく。本物の太陽熱温水器と同じ仕組みで水を循環させてお湯をつくるわけだ。

本物の太陽熱温水器では、温まったお湯は比重が軽いからタンク上部に溜まる。溜まったお湯から順番に使っていって、中の水量が減っていくと、水道とつながった配管の弁が開いて、自動的に給水される。水の補充や循環に電動ポンプは使っていないし、お湯の使用時にも屋根の上からの位置エネルギーによって蛇口まで引けるため、電力を一切必要としないシステムができる。

「宮城県石巻市北上町十三浜の被災地支援に行った時は、水道水も来ていませんでしたから、温水器のフタを開けて、沢から汲んできた水を入れて使ってもらいました。ですからどんな状況でも使えて、すごく便利なんです。仮設住宅110戸の屋根の上に太陽熱温水器を寄贈した岩手県住田町の小学校で教えた時、“みんなこれ知っている?”と聞くと、“あ、どこかで見たことがある!”と言ってくれました。“屋根の上に載っているでしょう”というと、“あ、そうだ! 見たことある! あそこにあった!!”と気付いてくれました。それで、今からその模型を作るんだよと言う話をして、できた模型をしばらく外に置いて、温度があがっていくのを温度計で観察しました。そうしたら授業の最後に、“わかった! じゃあ、これの大きいのを作ればいいんだ!!”って言ってくれた子がいたんですよ」

三井さんは被災地での授業支援を思い出しながら目を細める。仕組みさえ知っていれば、災害時にも、子どもたちがお湯を供給できるようになる。材料も代わりになるものを自分たちで集めてきて工夫すればよい。本物の製品では、集熱板には効率のよい選択吸収膜を使っているが、黒く塗った鉄板でも60℃以上のお湯ができる。文明の利器がなくても自分たちの手で暖をとれるか否か、太陽熱利用の仕組みを知っているかいないかが、いざというときの大きな違いとなるわけだ。

太陽熱温水器の農業利用 ~エコベリーの開発

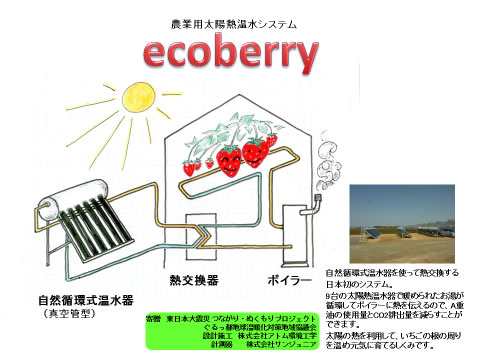

仮設住宅に載せた太陽熱温水器は、将来、仮設住宅の撤去に伴ってその処分が問題となる。そこで、これらを二次利用した、農業への活用に取り組んだのが、エコベリー(ecoberry)プロジェクトだ。

宮城県の東南端の太平洋沿岸に位置する宮城県亘理郡山元町は、震災前には多数のイチゴ農家がハウス栽培をしていたが、津波によってすべて流されてしまっていた。

「被災したイチゴ農家の4人が立ち上がって、共同で2棟のハウス温室を造りました。私たちは、太陽熱温水器9台を寄贈して、2棟のハウスのうち1棟に導入して、比較検証の実証試験に協力してもらえることになったのです。今、イチゴは冬場が売り時ですから、温室栽培しています。苗床の下に16℃の温水を這わせるのですが、その温水を作るためにボイラーを使っています。そこに太陽熱温水器を導入することで、ボイラー燃料(A重油)の節約につなげようというわけです」

今回の実証試験では、太陽熱によって直接水を温めて、自然対流で循環させる自然循環型の温水器を導入している。安価にできる機器を導入することで、まわりの農家にも普及していこうというねらいだ。

「今回の方式では、ボイラーのシステムが出来あがっている温室への寄贈だったので、太陽熱で温めたお湯を直接ボイラーに入れるのではなく、苗床を回って、徐々にぬるくなってボイラーに戻ってきた水を、太陽熱温水器で温めたお湯と間接接触させて温度を上げる熱交換システムを初めて作り上げました。ボイラーに戻っていく水の温度をあげることで、ボイラーの重油使用量を節約する方式です。農業用熱温水システム『ecoberry』と命名し、いちご狩りに来たお客さんにもわかるように看板も設置しました」

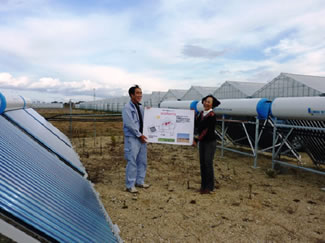

イチゴ農家への支援は、ドイツ人家族や㈱ラッシュジャパンからの寄付を使わせて頂きました。

300以上あったイチゴ農家が壊滅した。

苗床の湯を自然循環型太陽熱温水器で供給。

太陽熱温水器システムの前で看板を寄贈。

講師養成講座を展開 ~模型キットを使った環境教育を広めていく

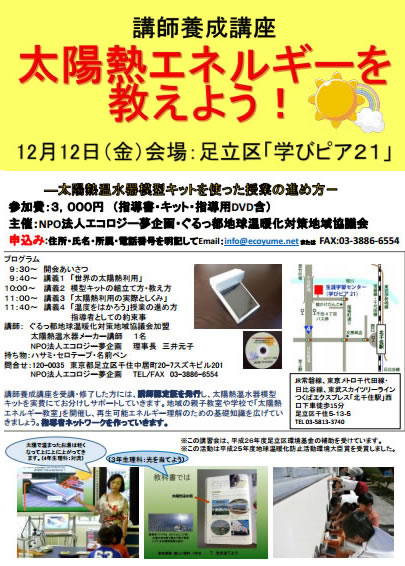

現在、会で最も力を入れているのが、模型キットを使った授業支援だが、会だけでは人手が足りず、大きな広がりが実現しない。そこで、地域で太陽熱活用の普及・啓発を担う人材を育てることを目的に、2014年から講師養成講座を開催している。修了者には講師認定証も発行し、すでに56名の講師が登録されている。

講座では、三井さんが模型キットの組み立て方を実演しながら、教え方や授業の進め方について教えるのに加えて、ぐるっ都地球温暖化対策地域協議会に加盟しているメーカーの協力を得て、『世界の太陽熱利用』および『太陽熱利用の実際と仕組み』について講義している。受講者が講師として教えるようになったときに、機器に関する質問をされてもきちんと答えられるようになってもらうためだ。

「現在講師は、東京都、千葉県、栃木県、宮城県、宮崎県に誕生し、合計56名です。宮崎県では、宮崎大学の金子先生という熱を専門にしている先生が、うちのホームページで模型キットのことを知ったといってご連絡いただいたのです。最初は試してみたいと2個の注文があって、その後、夏休みに地域で子どもたち対象のイベントを開催するからと50個ほどの注文がありました。ところが、夏休み明けに、“やっぱり来年は講師養成講座を受けてからやります”と言ってくださったので、宮崎県で講師養成講座を開催したのです。宮崎県環境情報センターと共催で開催してくださったので、地域のエコリーダーさんも集まってくれました。私たちも、ちょうどこの年は足立区の環境基金をもらってリニューアル版を制作していましたから、講師になった方たちに20個ずつプレゼントし、普及していただくことにしました」

※クリックで拡大表示します

今年(2015年)は、宇都宮市の講師が、夏に2会場で親子教室を開催している。宮崎県では11月に開催された。徐々に広がりを見せてきているが、「太陽熱エネルギー利用は、太陽光発電の4~5倍の二酸化炭素排出削減効果があるので、これからの温暖化防止対策にとって重要です。小学校3年生の副教材として、先生たちが使いこなしてくれることが目標です」と三井さんは話す。