【第68回】断片的な知識を関連付け、問題の抽出・解決につなげるアクションの提案・行動を導く ~ICUにおける環境研究のダイナミズム(国際基督教大学)

2016.01.29

文京区におもな活動拠点を置くNPO法人「エコ・シビルエンジニアリング研究会―市民環境村塾―」(以下「エコ・シビル研究会」と略称)は、市民生活における自然・都市環境にかかわる技術を学び、その技術によって社会に貢献することを目指し、さまざまな活動を行っている。

多方面にわたる活動の中から、文京区が主催し、エコ・シビル研究会のメンバーが講師役を務める「親子生きもの調査 冬鳥観察会」に参加し、活動の様子を紹介する。

一般教育科目『環境研究』のカリキュラム

1949年6月に創立した国際基督教大学(ICU)は、1953年3月に文部省(当時)より学校法人としての設置認可を得て、同年4月1日に日本初の4年生教養学部大学(liberal arts college)として発足した。断片的なままでは役に立たない知識を互いに関連づけ、統合し、そのなかで、自らの専門分野を超えて広く知識の交流をなし得る人財を養成することをミッションとし、それゆえに精神の解放と涵養とを重視するリベラルアーツ教育に力をそそいできたわけだ。

2008年度に実施した教学改革により、それまで6学科に分かれて入学していた制度が変更され、学生は入学時には専攻を決めず、入学後さまざまな分野の学問に触れた後、2年次の終わりに31メジャー(専修分野)の中から専門を選択するシステムに移行した。その31のメジャーの1つに、環境研究メジャーがある。

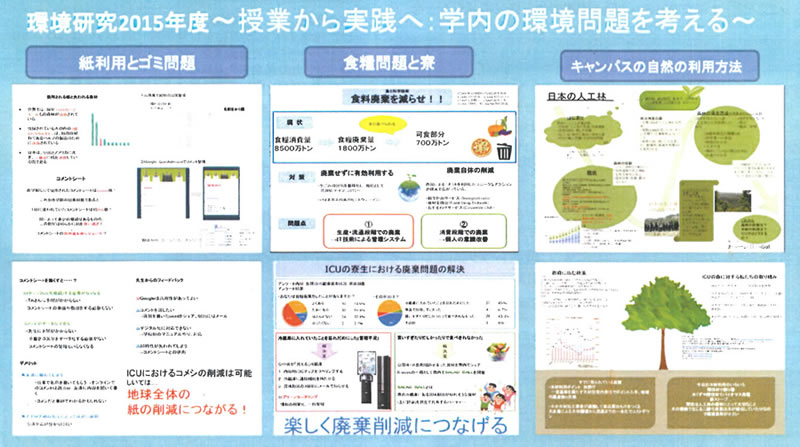

その環境研究メジャーを担当する教員陣が一般教育科目として開講している、『環境研究』という授業がある。主に1~2年生を対象に1学期の期間中、講義と学生のグループプロジェクトを組み合わせた週3コマの授業を行っている。基礎的・専門的な知識を十分に咀嚼して深めていき、問題の抽出(予見)や解決(防止)につなげるアクションの提案や行動を導くことが授業の目標だ。

講義では、人文科学・社会科学・自然科学の各専門分野からの視点として、過去には、脱物質経済について問題提起がされたり、リモートセンシング※1による環境モニタリングや環境効率、環境マネジメントなどの環境評価手法等を学んだり、環境化学物質のハザード同定※2とリスクや遺伝子組み換え食品のリスクマネジメント、原発事故と環境放射能など、環境と科学技術と日常生活のつながりについて学んだりと、さまざまな分野のテーマが取り上げられてきた。さらにより身近なテーマとして、ICUキャンパスの環境アセスメントについて紹介したり、現場を知るための学外の専門家による招待講演を実施したりと、その内容は多岐にわたる。

講義により基礎知識と問題意識を高めた後に続くグループプロジェクトでは、さまざまな環境問題について、学生自らが探究し、問題点を絞り込んで、個人のレベルに落とし込み、最終的にはその解決のためのアクションをポスターセッションにまとめて発表している。

『環境研究』の授業から発展した学生ワーキンググループ『SUSTENA』

SUSTENAは、立ち上げに関わった学生たちがちょうど卒業年次にかかり、代替わりの時期を迎えている。新規メンバーの多くも受講生たちで、授業の延長として活動に関わるケースがほとんどだ。

「ICUは、自然科学・社会科学・人文科学の3分野に分かれて一般教育科目を設置しています。各分野から必要な単位を受講するという卒業のための条件があって、環境研究の授業もその一つです。カテゴリーは社会科学ですが、理系の先生も多く担当していて、“この授業が何で社会科学なの”と学生からよく言われるくらいです。ジャーナリストが話をしたりと、バラエティに富んだテーマ設定が特徴です。講義による問題提起を受けてから始めるグループプロジェクトのテーマは、学生たちの興味で自由に決めています」

上遠さんはそんなふうに授業の特徴について説明する。英語や国際性を特徴とするICUだが、環境問題や情報媒体の多様化など国際社会が直面する課題解決のため、それぞれの研究が社会にどう反映されるのかという問いは常についてまわる。問題解決のため専門分野を超えて勉強することは、それぞれの専門に関わらず重要な示唆を与える。

※クリックで拡大表示します

環境研究の授業を受講した学生たちの間から、授業を通じてまとめたアクション提案を実現していきたいという声が上がったのがきっかけとなり立ち上がったのが、『SUSTENA』という学生のグループ。

「ICU献学60周年記念のアカデミック企画として、「環境ワークショップ~エコキャンパスの実現に向けて」を実施し、学生や教職員が一緒になってエコキャンパスへのアイデアを出し合いました。それがきっかけになって、サステナブル委員会という組織が設立し、その学生ワーキンググループとして位置づけられました。サークル活動とは異なる組織として、大学側でもサポートしています。例えば、大学が実施する新入生オリエンテーションの時にメンバーが活動紹介をしたり、プロジェクトやイベントを実施するときには企画書を作成し、直接、学長や事務局長の承認を得ることでバックアップ頂いています」

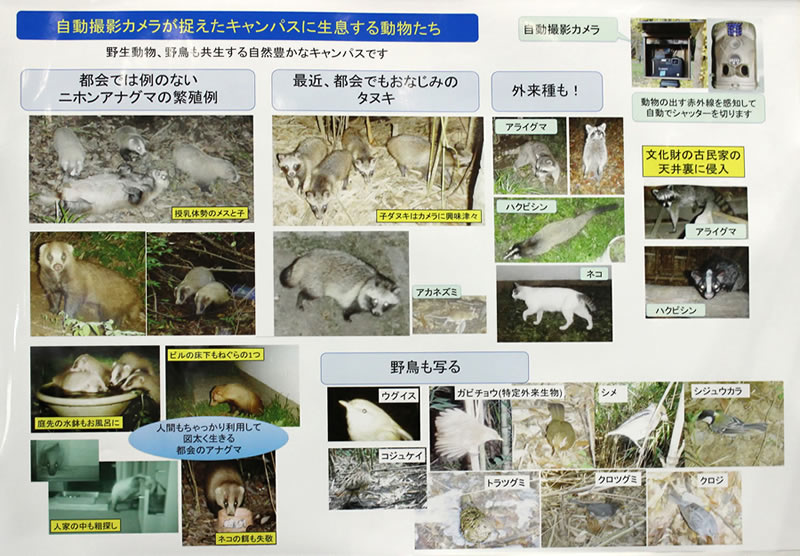

そう話すのは、環境研究の授業を担当する教員の一人、自然科学デパートメント講師の上遠岳彦(かみとうたけひこ)さん。研究室では主にタヌキやアナグマなどの中型哺乳類の生態について研究している。キャンパス内に生息するニホンアナグマは、国内の都市部ではこれまで報告例がなかったとして注目を集めた。

地球レベルの問題から、自分たちの問題へ

環境研究の授業での提案を実現することを目標に立ち上がった『SUSTENA』が最初に手掛け、今も活動の柱の一つになっているのが、大学食堂のテイクアウト容器の切り替えと回収活動だ。2013年度から採用しているリサイクル可能なプラスチック容器「リリパック」の導入の経緯について、自然科学デパートメント教授で、この授業の主担当として、アクティブ・ラーニング※3の手法を取り入れて学生の主体的関わりを促す布柴達男さんが次のように説明する。

「当初授業を始めたときにはあまり想定していなかったのですが、やっていく中で学生の反応を見ていてわかってきたことがありました。当時からグループでまとめたことをポスターセッションにしていましたが、最初の頃は、特にICUのキャンパスに落とし込むということはしていなかったんですね。地球レベルのことをいろいろと調べて、地球のどこかでこんなことが起こっているという感じのまとめで、“自分たちの問題というふうには捉えられなかった”という学生の声が聞かれました。それでは意味がないということで、最終的にディスカッションの中で、“じゃあ自分たちは何ができるんだろう”とまとめることを課題にしました。その一つとして提案されたのが、使い捨て容器を使っていた大学食堂のテイクアウトで、レンタル弁当箱を導入するというものでした。最初の案はリサイクル容器ではなくて、弁当箱のレンタルというアイデアだったのです」

ポスターセッションには、学長や副学長、理事などにも声をかけて見てもらった。ところが学生たちは、「導入するのにいくらかかるのか」と聞かれて答えることができなかったという。アイデアだけで、実現のための具体的方策にまでは考えが至っていなかったのだ。

「そんなことで、やっているうちに、“なるほど、こういうことを考えないといけないんだ!”というのがわかってきて、せっかく提案したことを本当にやりたいという学生たちが出てきたことが、SUSTENAの活動につながっていきました」

企画書にまとめて食堂に持っていくと、テイクアウトの食事は天気のよい日には170食ほど出ているという。「170個の弁当箱を置くスペースなんてどこにあるのか」と言われて、「ああそうか!」と気付く。そんなことの繰り返しの中で、『リリパック』というリサイクル可能な容器を見つけてきた。

リリパックという商品は、もともとは阪神大震災の救援物資として配給されていたプラスチックのお椀の改善策として提案されたものだったという。容器は一度使うと汚れてしまうが、震災直後は洗うための水が使えなかった。このため、容器にプラスチックシートを敷いて、その上に汁物などを入れて、飲んだ後はシートを付け替えればまたきれいな容器として使える。そんなアイデアから生まれたものだった。

「リリパックは、プラスチックの容器にシールが付いています。使用後、学生はシールをピラ~と剥がして、それはゴミ箱に捨てるんです。剥がした後の容器は返却ボックスに戻すと、SUSTENAのグループの学生たちがまとめて箱詰めして、会社に送り返します。会社はそれを障碍者施設に委託してプラスチックのチップにしています。再生プラスチックを使った製品を作ってリサイクルするとともに、障碍者の自立支援にもなります。しかも、もしどこかで災害が起きたときには、常日頃から日本中のいろいろなところで使っているわけですから、それを一手にまとめて送れば支援物資としても使えるわけです」

これは自分たちの想いにも合うと、導入に向けて動き出した。調べてみると、それまで使っていた使い捨て容器に比べると少し割高になるものの、無理な値段でもない。そうした経緯や彼らの思いを企画書にまとめ、学長、事務局長、総務部長に提出し、説明ののち、承諾が得られて、導入が決まった。それを、現在も継続して使っている。

学生はもとより、学長や理事などにも呼びかけて、ディスカッションに加わってもらっている。

E-Weeksの企画を通じて周知を図る

容器の導入は実現したが、食堂を利用する一般学生にも周知を図り協力を呼びかけていかなければ、返却ボックスに戻されず、ゴミ箱に捨てられてしまう。誤って捨てられてしまう容器を回収するため、SUSTENAの学生たちが定期的に見回ることにした。

「一つおもしろかったのは、学生たちがゴミ箱を調べていると、清掃業者の人たちが、“そういうことなら、私たちがやってあげるよ”と参加してくれたのです。毎日回収に来られた時にゴミ箱に捨てられていないか確認して、混入していたら返却ボックスに戻してくれることになりました」

周知のためのキャンペーンを張ろうと考えたのが、E-Weeksの取り組みだ。毎年4月22日のアースデーの前後4週間ほどの環境月間を設けて、SUSTENAのメンバーが中心になり、学生や教職員に向けて環境問題に興味を持ってもらえるよう、企画を組み、実施する。もともと、Environmental Weeksの略称として設定したものだったが、2015年のE-Weeksでは、"Expand(広がる)"や"Education"(学ぶ)、"Enjoy(楽しむ)"など、さまざまなEで始まる言葉をテーマにしたイベントを企画した。

周知のためのキャンペーンを張ろうと考えたのが、E-Weeksの取り組みだ。毎年4月22日のア 例えば、第1週のExpand(広がる)をテーマにした回では、学内の環境系・社会貢献系サークルを集めて新入生向けの合同説明会を実施した他、サステナブルなキャンパス実現に向けて先進的な取り組みを行っている他大学の環境活動に関するポスターを展示した。第2週は、Ecology(自然環境)をテーマに、上遠先生による自然観察会でキャンパス内の自然を案内。併せて、映画「HOME~空から見た地球」の上映会を実施した。第3週は「Education(学ぶ)」をテーマに、学内の環境系教授、大学職員による講演会を実施。最終週には、「Enjoy(楽しむ)」をテーマに、音楽系サークルに呼びかけて、学食の電気を消してキャンドルのあかりを灯した、キャンドルナイト・コンサートを開催した。たまたま食事に来ていた学生や教職員も含めて大勢の参加で盛り上がった。

2015年度で4年目の取り組みとなり、学内でも恒例のイベントとして定着している。結果、プラスチック容器の回収率もだいぶ上がってきたという。

リサイクル容器「リリパック」の回収率の推移

ゴミ箱への混入は、最近はもうほとんどなくなっている。ただ、毎年新入生が入ってしばらくは混入することもある。しかしこれらも回収して返却ボックスに戻されるから問題はない。

「キャンパスの中には学生寮が10棟ほどあって、650人くらいが寮に住んでいます。彼らが食堂でテイクアウトの食事を買ってきて、寮に持ち帰って食べているのですが、使い終わった後も、カップラーメンを食べるときなどの容器として使っている学生もいるようなのです。それが回収率の伸びない理由の一つになっていました。うちの大学では、毎年夏休みにサマープログラムといって、外国から日本語研修にやってくる学生を受け入れていて、その学生たちに夏休み期間中は寮を開放しています。そのために寮生たちは夏休み前、春の学期が終わると寮を出ないとならないわけです。このタイミングで、急に返却ボックスがあふれるようになるのです。つまり、寮で使っていた分が、一気に返却されるのですね。普段、回収率は40%~50%になっているようなのですが、寮からドン!と届いたこの時期だけバ~ン!と跳ね上がって、その月の配布量を超えるわけです」

※クリックで拡大表示します

回収率4~5割といっても半分以上がロスになっているわけではなく、返却するということ自体は認識されているのだろう。

こうした活動を通して、ゴミの削減や省資源等に取り組むとともに、障碍者の雇用支援につながったり、有事の際には被災地支援の役にも立ったりと、さまざまな切り口があることを学ぶことになった。回収率のデータからは学内の利用状況なども見えてくる。まさに、1粒で2度ばかりか3度もおいしいといったそんな活動が学生たちにフィットしたようだと布柴先生は言う。

グループごとの研究プロジェクトの一つが発展したこの活動は、当初はレンタル弁当箱というアイデアだったが、具体化するプロセスでもさまざまな学びを得て、結果としてリサイクル可能なリリパックの導入となった。現在は、同じく学生たちの研究プロジェクトから発展した活動に向けて、紙の問題について企画書をまとめて大学当局に提出している。

「大学ですから、紙はたくさん使っています。減らせない部分ももちろんあります。正式な文書等にはそれに合った紙も必要でしょう。でも、すべてをそうした紙にする必要はありません。例えば、学生に配布するプリント類は、再生紙混入率を高めた紙を使ったり、低質パルプを使った紙にしたりしてもいいんじゃないかということです。ただし、藁半紙のような鉛筆で書いたときに引っかかったりするのは嫌だから、それよりはよいものを使ってほしいなど、コストと品質や導入の効果と影響などについて調べていました。また、授業ではコメントシートといって、学生が授業で学んだことや先生に対する質問などを書いて提出するものがあります。今は紙媒体で提出するようになっていますが、これをタブレットなどの電子媒体に切り替えていくことなども提案に盛り込まれました」

これらのプロジェクトをアイデアから立ち上げ実践するまで、アイデアを企画書にまとめ、交渉し、課題を見い出し、解決法を探り、また企画書を再提出して交渉し…と繰り返して、理解を求め、人を巻き込み、実施にこぎ着ける。さらに、実施したからにはそれを継続させなければならない。それらのプロジェクトを実施できたとき、学生たちは大きな成功体験をする。それと同時に、そのプロセスから、通常の大学での学問や学生生活では体験できない学びが生まれる。

こうした経験は、学生たちが社会に出てから生きてくる能力になるのではないかと期待する布柴先生だ。

バイタリティあふれ、語学も堪能なICUの学生たち

前年度のグループプロジェクトでは、地域の農業問題について取り上げたグループがあった。

「グループ研究の発展として、学内で野菜づくりをしたいという学生がいて検討しました。夏休み期間中の管理をどうするのかという話もあって、いったんは立ち消えそうになったのですが、中に寮生がいて、寮のまわりの空きスペースを畑に耕して、今は大根や白菜などの栽培をしています。2014年のE-Weeksでは、三鷹市内の若手農家を講師に招いて学生たちとのディスカッションをしましたが、その企画を立てたのもこのグループでした。その後、農家の方とタイアップで何かできないかと相談・検討していたのですが、中心になって活動していた学生が交換留学で海外に行ってしまうことになり、頓挫した形です」

ICUでは、そのように海外に出てしまうことで活動が停滞するケースも少なからずあると布柴先生は言う。元気があって好奇心も強く、積極的にかかわってリーダーシップをとっていくような学生だからこそ、外の世界に飛び出していくことにも躊躇はないと、上遠先生も同意する。

交換留学にもさまざまなケースがある。例えば、1年生が夏休み期間中に短期の語学留学に行くこともあるし、2年生になってサービスラーニングというプログラムに参加する学生も多い。例えば、環境系の学生なら、アメリカの国立公園でパークボランティアの活動に参加したり、国内でもWWF-Jのサポートで石垣島に行って子どもたち向けの環境教育プログラムの手伝いをしたりする。春学期中の授業で、前もって現地の実践活動について調べたり、自分自身の目標を立ててプレゼンテーションしたり、プログラム参加後にも実際に行って体験したことをレポートにまとめたりプレゼンテーションしたりして、単位を取得することができる。そんな活動が国内だけでなく海外の活動でも認められているため、海外に飛び出していく学生もいる。全学生数2,800人ほどのうち、年間450人ほどが何かしらの形で海外に出ているというから驚きだ。

冒頭に紹介した31のメジャーの一つでもある環境研究メジャーを専攻する学生の中には、2015年末にパリで開催されたCOP21に向けて各国の大学生が集まって提言をまとめる会合を開いた際に参加した学生もいたという。ここでまとめた提言は、パリの総会でも発表された。

そんな語学力や国際性を生かしたバイタリティ溢れる行動力も、ICUの校風だと布柴先生と上遠先生は話す。

思い思いに生きもの観察を楽しむ参加者たち。