【第73回】二重柵に囲まれ厳重に管理される“植えてはいけないケシ”の、年に一度の外柵開放(東京都薬用植物園)

2016.06.03

二重柵に囲まれ、ものものしい警備態勢のケシ畑の前で開催される「ケシのミニ講座」

5月初旬の日曜日の昼下がり。天気は快晴で日射しが強く、まるで初夏のような陽気の中、東京都薬用植物園のケシ・アサ試験区の圃場(ほじょう)の前には20名ほどの来園者たちが集ってきた。開放的なほかの圃場とはまるで異なる物々しい雰囲気に包まれたここケシ・アサ試験区は、最上部に鉄条網がむき出しに張り出す二重の鉄柵に囲まれ、サーチライトや監視カメラまで設置されている。

この日は、その二重柵のうち外側の柵が開放され、内柵越しではあるものの、今まさに盛りを迎えたケシの花をじっくりと鑑賞することができるとともに、薬用植物園の職員による解説で「ケシのミニ講座」が行われた。

「皆さん、柵越しにご覧になっていただいていますが、この中でひときわ目立つ白い花のケシがあります。こちらは、パパベル・ソムニフェルム(Papaver somuniferm)という種類のケシの花です。室町時代に中国の方から日本に入ってきて、アヘンを採るため日本で品種改良された一貫種という品種が、今皆さんの目の前に咲いている白い花のケシです。アヘンというのは、ご存じのとおり、麻薬ですから、このケシは栽培や所持が法律で規制されています。ただ、その麻薬成分は、今私たちが生活していく中で欠かせないさまざまな薬の原料になっているのです」

そう説明するのは、東京都の職員で薬用植物園主任研究員の中村耕(なかむらこう)さん。「一貫種」という名前は、一反(約10ヘクタール)当たり、約一貫(4kg)ほどのアヘンが採取できることから付けられた名前だと説明する。

東京都薬用植物園は、都内で唯一、合法的にケシを栽培している施設。そのため、圃場を二重柵で囲うなど、厳重な管理がされている。そのケシ・アサ試験区は、花の開花時期に合わせた毎年5月1日から20日前後の期間限定で、二重柵の外柵を開放して、間近に観察できるようになる。柵沿いには「ケシのパネル展」が並べられ、植えてよいケシと植えてはいけないケシの種類や見分け方について写真とともに解説し、来園者にアピールする。

「ケシのパネル展」。

薬草など約1,670種の植物を栽培している都立薬用植物園

東京都薬用植物園は、西武拝島線の東大和市駅の改札を出るとすぐ右に見える。駅前からバス通りをわずか2~3分ほど歩くと、正門に到着する。または、JR中央線立川駅北口から西武バスに乗って約20分で、正門前の「都立薬用植物園前」バス停で下車する。最寄りの駅は東大和市駅だが、住所でいうと小平市西端の市境に位置する。

昭和21年の開園で、約3.1ヘクタールの敷地の中には、製薬や漢方、民間薬に使われる薬草などのほか、染料や食品添加物の原料、ハーブなど約1,670種の植物が栽培されている。

正門から望む東京都薬用植物園。入場無料、特に来園手続等は必要なく、自由に入って散策を楽しむことができる。三角屋根のガラス栽培室は温室と冷房室に分かれて、それぞれの気候に合った植物を栽培している。

園内の植物には、例えば、ハーブティーにも利用され、ヨーロッパの伝統的な民間薬としても活用されるキク科のカミツレ、樹皮を胃腸薬や打撲症の薬などに利用されるキハダ、種子が咳止めなどの漢方処方用薬に用いられるアンズなどさまざまな薬用植物などが説明板とともに植えられている。

説明板には、各植物の名前と学名、原産地などに加えて、薬用に使われる部位とその用途、成分などが解説されている。名前は聞き知っているものの、どんなふうに利用されているのか詳しくは知らなかった植物について、説明板を読むことで知ることができるわけだ。

紅色染料や食用油原料として知られるベニバナは、生薬としては「コウカ(紅花)」と呼ばれる。薬用部分は管状花(かんじょうか)と呼ばれる花の部分で、用途は漢方処方用薬として婦人薬(折衝飲)などに利用されている──そんな解説が表示されている。

キク科のクソニンジン(原産地は東南アジアを除くアジアから東欧)という草は、全草をアルテミシニン(抗マラリア原虫薬)の製造原料として、寄生性皮膚病やいんきんたむしの治療に用いられるとある。この看板の隣には、より詳細のトピックスを解説した説明も設置されている。それによると、2015年に大村智(おおむらさとし)氏(北里研究所)とともにノーベル医学・生理学賞を受賞した中国のト・ユウユウ氏の受賞対象となったマラリアの特効薬が、和名クソニンジンに含まれるアルテミシニンだったと解説されている。まだ記憶に新しいノーベル賞の研究対象と聞くと、がぜん興味がわいてくる。

日本及び朝鮮半島に自生するハシリドコロ(ナス科)は、有毒植物を紹介する一角に植えられている。薬用成分は茎や根にあり、用途として、ロートエキス(鎮痙薬)などの製造原料として用いられることもある一方で、初春の山菜として食用されるフキノトウなどに新芽の見た目がよく似ていることから誤って食べてしまい、錯乱・狂騒状態を起こしたり、昏睡・呼吸麻痺を起こして死亡したりする例の方が切迫感をもって訴えてくるかもしれない。畑の横に設置された説明板には、フキノトウ(食用)とハシリドコロ(有毒)の芽生えと花の写真を並べ、見分け方を解説して来園者の注意を引き付ける。

クソニンジンと説明板。2015年のノーベル医学賞の研究対象となった薬用植物との説明が表示されている。

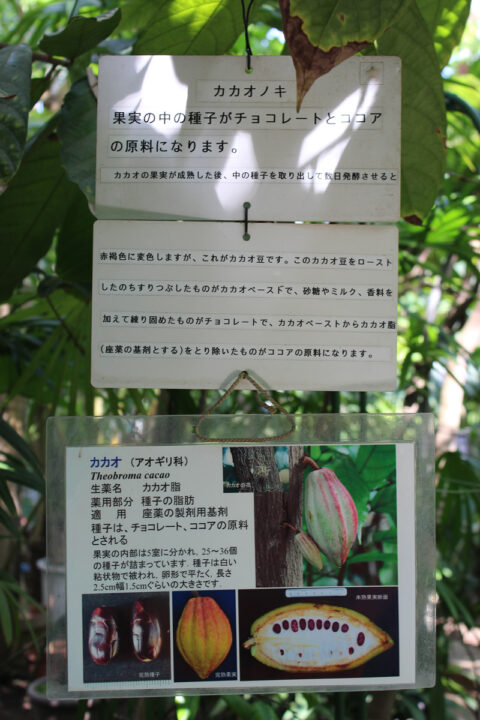

温室の中にはカカオの実が垂れ下がっているのも見られる。木の幹には「実がなっています」と表示する矢印型の案内がぶら下がり、ちょうど目線の高さには、果実の中の種子がチョコレートとココアの原料になるとの解説も表示される。

あへん法で栽培・所持が規制されているケシ

東京都薬用植物園では、「民間薬原料植物区」「製薬原料植物区」「有毒植物区」「染料香料植物区」「有用樹木区」など種類ごとに区画を分けて圃場を整備している。そのところどころに説明板を設置し、各植物に関するマメ知識を解説している。他ではあまり見ることのできない薬草などの植物を、間近に観察しながら理解と興味をかき立てていく。長い生命の歴史の中で構築されてきた生物の多様性が、人間のくらしと社会を支える基盤として重要な役割を担っているその一端を目に見える形で示す、そんな一般公開の植物園としての役割を担う。

それとともに、東京都健康安全センターの付属施設として、薬用植物等の栽培育成や、試験、利用法の研究などを行っている研究・研修施設としての役割もある。近年は特に、違法ドラッグや健康食品の安全性の試験検査などにも力を入れている。冒頭で紹介したケシのミニ講座は、こうした研究・研修機関としての側面と一般向けの啓発のための取り組みの両面を担うイベントとして実施されるものだ。

ここで再び、ケシ・アサ試験区前で実施された「ケシのミニ講座」の様子を見ていきたい。

一貫種として紹介された白いケシの花の手前には、赤やピンクや紫の色鮮やかな花が咲いている。花の形も八重咲きのものもあって同じ種とは思えないが、これらも同じパパベル・ソムニフェルム種だと中村さんは説明する。

「同じくパパベル・ソムニフェルム種には、紫色の花のトルコ種、手前にある赤い花のインド種、そしてまだ花はそれほど咲いていないボスニア種などの品種があります。それぞれ、トルコ、インド、そしてボスニアで作られました。それから、きれいな八重咲きの花は、パパベル・ソムニフェルム種の中の園芸種(園芸品種)と言います」

世界中にケシは約110種類ある。その中で、麻薬成分を含むため栽培等が法律で規制されている種が、日本では3種類ある。その一つがパパベル・ソムニフェルム種で、残りの2種も二重柵の中の試験区で栽培されている。

「ケシは栽培や所持をするのに国の許可が必要という話をしましたが、それではどうして園芸品種があるのでしょうか。実は、これらの花は日本では栽培や所持が規制されていますが、海外には法律で禁止されていない国もあります。主にヨーロッパの国々で品種改良を重ねて、こうした園芸品種が作られました。ただ、日本では園芸品種も含めて、あへん法という法律で規制されますから、許可がないと栽培することはできません。ではなぜ、このケシ柵の中で栽培できるのかというと、薬用植物園では国から栽培許可をとって、厳重な管理の下で栽培しているのです」

試験区で栽培しているケシは、種を採って品種を維持していくとともに、都内近郊にある薬科大学などの学生を受け入れて、研修・研究目的での活用もしているという。よく見ると、つぼみや花に袋を被せてあるケシがいくつか見られる。交雑を防ぐための措置で、これらについては研究員が一つ一つ手で受粉作業をしている。

白く大きな花を咲かせているのが、パパベル・ソムニフェルム種の一貫種と呼ばれる品種。

種を採るケシの花には、交雑を防ぐための袋を被せてある。これらは一つ一つ職員が受粉作業をしている。

繁殖力の強いアツミゲシ ── 都内では毎年数万本が抜き取り処分している

圃場の奥の方には、別のケシも植えている。その1つが、あへん法で規制されるもう1種、パパベル・セティゲルム(Papaver setigerum)種と呼ばれる北アフリカ原産のケシだ。ソムニフェルム種よりも小ぶりで、試験区の中ではすでに花が終わってケシ坊主(果実)になっている株が多くを占めるこのケシは、かつて愛知県の渥美半島に帰化して大量に繁殖したことから、和名をアツミゲシという。繁殖力が非常に強く、各地で自然に生えてきて、見つけるたびに、保健所職員や麻薬取締員が抜き取って埋没処分をしている。

アヘンを採るために意図的に密栽培等されているというよりも、造成した土の中にたまたま種が混入していて生えてくることが多い。薬用植物園でも、試験区の一角に大きな穴を掘って、毎年2~3万本も埋めているというから驚きだ。中村さんが、未熟なケシ坊主を1つ採って、中を割ってみせながら説明する。

「アツミゲシがなんでそんなに大繁殖するのか。このケシ坊主を見るとよくわかるように、種がぎっしりと詰まっています。1ミリほどの小さな種が、5千から1万個くらい入っているのです。種子のすべてが育つわけではありませんが、それでも翌年にはその場所で何十倍・何百倍ものケシが生えてくることになります。保健所職員や麻薬取締員の人たちは、アツミゲシが見つかったら──住民の皆さん方から生えていると連絡が入ったりしますので──、すぐに現場に出かけて、植えてはいけないケシかどうかを確認して、抜き取って薬用植物園で廃棄処分するのです」

これらの植えてはいけないケシを見分けるポイントがいくつかあると中村さんは言う。

「まず1つ目のポイントは、毛の有無。茎や葉っぱや蕾などが毛深いかどうか。どちらも毛は生えているのですが、毛深くびっしり生えているかどうかがポイントです。植えてはいけないケシは、毛深くはありません。見分けるポイントの2つ目は、葉っぱのつき方です。葉っぱが茎を抱くようについているのが、植えてはいけないケシです。3つ目も同じ葉っぱなんですけど、葉っぱの切れ込みのところ(ギザギザの部分)が浅いのが、植えてはいけないケシを見分けるポイントになります」

柵の外には、法律で栽培が禁止されていないケシも比較対照のために栽培してある。春先に色とりどりの花を咲かせるポピーは、実はケシ科植物の総称だ。日本では麻薬の原料になる“植えてはいけない”ものを「ケシ」、麻薬成分を含まない“植えてもよい”ものを「ポピー」と呼び分けている。園芸植物として植えられる花だから、単純に花を楽しんで眺めるだけでもよいが、茎やつぼみの毛の生え方や、葉っぱの付き方と切れ込みの様子などを観察しながら、植えてはいけないケシと植えてもよいケシの見分け方のポイントについておさらいするための教材としても活用されるわけだ。

アヘン法ではなく、麻薬及び向精神薬取締法で規制されるケシ

一貫種と呼ばれるパパベル・ソムニフェルム種と、和名アツミゲシのパパベル・セティゲルム種の2種が、あへん法によって栽培及び所持が規制されているのに対して、薬用植物園のケシ・アサ試験区で栽培されている3種類の“植えてはいけないケシ”の最後の一つは、あへん法ではなく麻薬及び向精神薬取締法によって栽培や所持が規制されている。パパベル・ブラクテアツム(Papaver bracteatum)種と呼ばれるこのケシは、和名をハカマオニゲシという。

「ハカマオニゲシは、花びらの下に苞葉という葉っぱが5枚から7枚付いていて、これらが服の袴に似ていることから、ハカマオニゲシと名付けられました。英名のオリエンタル・ポピーとして知られる園芸種の“植えてもよいケシ”であるオニゲシとよく似た花をつけますが、いくつか違いがあります。まずは、ハカマオニゲシの名前の由来にもなっている、花びらの下の苞葉(ほうよう)。それと花の色が深紅の鮮やかな色をしていて、花びらに黒い特徴的な模様が入ります。さらに、蕾の萼片(がくへん)に毛が生えていて、その毛が上を向いています。オニゲシは、鬼のように毛が立っていますが、ハカマオニゲシの萼片の毛は、上向きに伏しています」

これら3種のケシは、どの種も概ね秋口の10月頃にポットに植え付けて、その後、苗を圃場に移し替える。春先からぐんぐんと伸びはじめて、最終的に1メートルから1メートル50センチくらいにまで生長する。

「4月下旬頃に花芽が付き始めると、芽かきという作業をします。摘花(てきか)とも言います。ケシは、花が終わったあとにできたケシ坊主に傷をつけてアヘンを採取するのですが、最初、果実になる蕾は1つの茎にいくつか出てきています。これらのうち、脇から出る花芽を4月の下旬頃にすべて摘みとってしまいます。なぜそんなことをするかというと、最終的にケシボウズからアヘンを採取するときに、できるだけ一つの茎に1つだけの蕾にしてあげることで、できあがる果実が大きくなって、より効率的にアヘンが採取できるからです」

鮮やかな深紅色の花が特徴的なハカマオニゲシは、あへん法ではなく麻薬及び向精神薬取締法で栽培や所持が規制される。

ケシ坊主に傷をつけて出てくる乳液から、麻薬成分のアヘンが採取できる

ケシのミニ講座では、実際に一貫種の果実(ケシ坊主)に傷をつけて乳液がにじみ出してくる様子を見せながら、アヘンの採取方法についての説明もあった。

傷口から出てくる白い乳液は、5分くらい経つとだんだん茶色になって固まってくる。それをヘラでかき取って集めて、日本では竹の皮の上に載せて乾燥させるという。竹の皮を使うのは、薬成分と反応しないというのが1点と、竹の皮の凹凸によって集まったアヘンを剥がしやすいためでもある。

「こうして集めたアヘンがだいたいどのくらいかというと、この畑全体で、実は100グラムくらいしかありません。これだけ育てても採れるのはほんのわずかな量だけです。採れたアヘンはすべて国に納めて、買い取ってもらいますが、その値段はだいたい4000円ちょっとくらい。一生懸命世話して、やっと4000円くらいのお駄賃が出るということです」

国に納められたアヘンは、製薬企業に渡り、アヘンアルカロイドに含まれるモルフィネ・コデイン・テバインという麻薬成分を精製する。モルフィネは医療用麻薬に、コデインは、加工して咳止め薬や風邪薬として使う成分の一部として、テバインからは薬用の合成麻薬が作られ、それぞれ利用さている。

「こうして、ケシから採ったアヘンアルカロイドが麻薬や家庭麻薬を精製して医療用に使われます。今や私たちの暮らしになくてはならないものといえます。ただ、気を付けないといけないのが、ヘロインも作ることができることです。ヘロインは、皆さんご存知の通り、非常に怖い薬物で、覚せい剤より何十倍も強い依存性を持つとても怖い薬物です。なので、アヘンは法律で、栽培するのに許可が必要になっているわけです」

日本全体で生産されるアヘンは、現在は約1キログラムに過ぎない。ほぼ10分の1が東京都薬用植物園から採れている計算だ。その1キロで日本国内の医療用麻薬の需要をまかなえるわけではなく、ほとんどは海外からの輸入品が使用されている。2015年はインドから約78トン輸入した。毎年それだけの量を輸入して、医療用の麻薬をつくっているのが日本の現状だと中村さんは説明する。

ケシのミニ講座を終えたあと、正門を入ってすぐのところに設置されているガラス栽培室に向かう。冷房室のガラス越しに、ちょうど花が見頃を迎えた青い花のケシが咲いているのをのぞことができた。ヒマラヤやチベットなどの高山地帯原産で、「ヒマラヤの青いケシ」とも呼ばれるこの花は、麻薬成分を含まないため、植えてもよいケシに分類される。ただ、低温性で寒さに強いかわりに暑さには弱く、種子の発芽率も悪いため、栽培は非常に難しく、“幻の花”とも形容される。

魅惑のケシの世界が垣間見られる東京都薬用植物園、ぜひ一度訪れてみてはいかがだろうか。