【第74回】切られて捨てられている木を木工の材料に使うことで、新たな命を与えて生きかえらせる(しぶや木工塾が取り組む、小笠原母島のアカギ木工教室)

2016.06.17

東京から丸一日以上の船旅を経て到着する小笠原母島で毎年開催している木工教室

東京港竹芝桟橋から約1000キロ離れた小笠原諸島の父島・二見港まで、約6700トンの大型貨客船「おがさわら丸」に乗って25時間半、今年6月に世界自然遺産登録から5周年を迎える小笠原諸島の玄関口に到着する。さらにその父島から約50キロ離れた母島・沖港までは、490トンの「ははじま丸」に乗り換えて約2時間10分。朝10時過ぎの出発から丸一日以上をかけた翌日午後にようやくたどり着く。7月からは、おがさわら丸・ははじま丸ともに現行船は引退し、大型化・高速化した新船の就航を開始する。

母島に到着してすぐ、休む間もなく村立小中学校の技術室に道具を搬入して、さっそく夜の木工教室の準備がはじまる。

遠路はるばるやってきたのは、講師役を務める「しぶや木工塾」のメンバーたち。父島で待つおがさわら丸が出航するまでの3日間、島中に分布を拡大して島固有種の森林生態系に深刻な影響を与えている“やっかいもの”のアカギを使った木工教室を実施する。

2005年の12月に第1回の木工教室を開催して以来、ほぼ毎年実施してきたアカギ木工教室は、今年(2016年)2月12日~17日にかけての来島でちょうど10回目を迎えた。

毎回、船便の到着・出発時間に合わせて実施しているアカギ木工教室のスケジュールは、概ね以下の通りになる。

| 1日目 | 竹芝桟橋 朝10時発(おがさわら丸) |

|---|---|

| 2日目 | 父島・二見港 午前11時半到着(おがさわら丸) 父島 12時半発→母島14時半着(ははじま丸) 到着後に道具等の搬送及び木工教室の準備作業 19時~ 村立小中学校にて木工教室(3時間) |

| 3日目 | 木工教室(基本は午後~夜) |

| 4日目 | 同上 |

| 5日目 | 母島・沖港 10時半発→父島12時半着(ははじま丸) 父島 12時半着(ははじま丸) 父島 14時発(おがさわら丸) |

| 6日目 | 竹芝桟橋 15時半到着(おがさわら丸) |

西葛飾にある「しぶや木工塾」の工房を訪ねて、第1回の小笠原アカギ木工教室から参加している関政泰(せきまさやす)さんと、古参メンバーの千野敏明(ちのとしあき)さん、入塾して3年目となる野松茂二(のまつしげじ)さんに話を聞いた。

(写真:しぶや木工塾提供)

製材所のない島で開催する木工教室、事始め

しぶや木工塾が小笠原に関わるようになったのは、2005年12月にさかのぼる。当時、世界自然遺産候補になった小笠原諸島で、固有種の保護・保全のために駆除されていたアカギの有効活用策をさぐるための試みとして企画された「アカギ木工教室」の指導補助役に関さんが参加したのがきっかけだった。以来、12年間、環境省の実施する外来植物対策事業の一環として、ほぼ毎年開催している。現在は、関さんを中心にしぶや木工塾のメンバーが講師役を務めている。

アカギは、名前の通り赤い材質の木だ。水分を多く含み、重くて堅く、割れや狂いも生じやすいから使いづらい材とされていた。しかも、島には製材所もないので、切り出した丸太から木工材料を用意するところから苦労が始まったという。

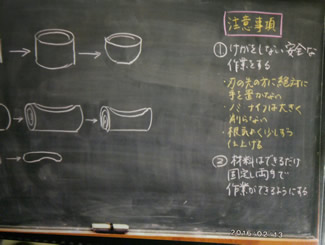

木工教室の参加者は、木工道具を使い慣れている人たちばかりではない。むしろ道具の使い方から教えるから、ノミやカンナを中心にした手道具で作れる器づくりと箸づくりから始めることにした。

参加者は、毎回新しい人たちが主体だ。母島は住民450人ほどの小さな島なので、毎回参加する人は多くはないが、参加者は皆、夢中になって一生懸命作っている。またそれとともに、アカギという木や小笠原の島内で起きている外来種問題について知ってもらうきっかけにもなっているのは、ねらい通りといえる。

しぶや木工塾のメンバーたちは、木工教室の合間にベンチをつくって置き土産にしている。10回目を迎えて、船着き場には7台のベンチが並んでいる。これらもアカギ材で作った。

これらもアカギ材を使って作っている。

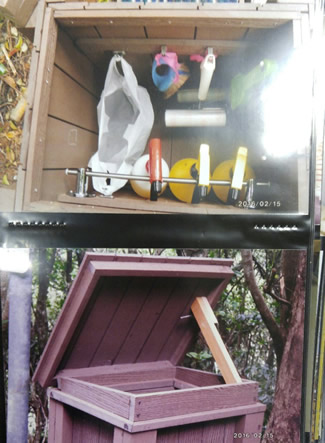

今年2月の小笠原行きでは、もう一つ特別に依頼されたことがあった。それが「外来種除去装置」の製作だ。

母島最南端の南崎など小笠原固有の陸産貝類がまだ豊かに残る自然度の高い地域では、遊歩道の入口にマットを置くなどして靴底の泥を落とし、新たな外来種を持ち込まないようにしてもらう。そのマット台とメンテナンス道具を収納するための箱が一体になったものをつくったわけだ。

湿気の多い母島で長くもつようにと、デッキ材などに使われる人工木材で作ってほしいという依頼だった。

島に渡る前に設計図に合わせて部材を加工して、仮組みまでしたうえで島に持ち込み、現地で組み立てて、設置した。

(しぶや木工塾提供)

一見すると緑豊かなアカギの森は、小笠原固有の自然が破壊された果ての姿

ここで少し、小笠原諸島における外来植物・アカギと小笠原における駆除の現状等について紹介しよう。

アカギは、トウダイグサ科アカギ属の常緑の高木で、樹高20メートル以上にまで生長する。中国南部や東南アジア、南西諸島などが原産で、もともと小笠原には自生していなかった。明治後期に導入されたのは、薪炭材利用を目的に試験的に植栽されたのが始まりだった。その後、放棄されて野生化すると、野鳥によって種が運ばれるなどして分布を広げていった。

アカギは、他の植物の生長を抑えるアレロパシーと呼ばれる物質を放出して、排他的に占拠してアカギの純林を形成する。小笠原固有の生態系が破壊され、在来の動植物は存続の危機に瀕するなど甚大な影響を及ぼし、小笠原における外来植物の中でも特に侵略的な外来植物として、緊急かつ重点的な対策が求められてきた。日本生態学会が定める「日本の侵略的外来種ワースト100」の一つにも選定されている。

これまでに侵入が確認されてきたのは、母島、父島、弟島、平島の4島。このうち弟島と平島では根絶しているが、最も猛威を振るっている母島では島全体の15%に侵入するなど分布域が広いのと、併せて民有地の地権者との連絡調整などの手続きにも難航し、根絶までの道のりはまだ遠い。

アカギは切ってもすぐにヒコバエが生えてくるほど生命力が強いため、薬剤を注入して自然に枯らせることで駆除している。ただ、それだけではもったいないから、何か利用方法がないかということで、アカギ材を使った木材製品の可能性を探ることを目的に木工指導が始まった。さらに、島の至るところに繁茂して当たり前のように景色になじんでいるアカギの問題やその対策の必要性について普及啓発する副次的効果もめざしていきたい、そんな意図を込めたプロジェクトが、「小笠原アカギ木工教室」というわけだ。

聞き慣れない手道具を駆使する「しぶや木工塾」のアマチュア木工家たち

小笠原母島のアカギ木工教室の指導を担当する「しぶや木工塾」は、工業デザイナーの故秋岡芳夫さんが自宅を開放して実施していた木工塾に通っていた人たちが、1997年に秋岡さんが亡くなったあと、そのまま解散するのはもったいないと立ち上げた会だ。当時、目黒区中町にあった秋岡さんの自宅への通り道として経由していた渋谷の地に工房を開いたことから「しぶや木工塾」と名付けられた。

その後、工房の移転を繰り返し、現在の江戸川区西葛西で工房を再開したのが、2000年の12月。地下鉄東西線の葛西駅と西葛西駅の中間くらいの線路の高架下にある平屋を借りて、工房にしている。現在は11人のメンバーが毎月第1・3日曜日と第2・4土曜日の定例活動日に集まってくる他、体験教室として受け入れている人もいる。

主に生木を材料に、特殊な手道具を使って器などをつくるのが、秋岡さんの自宅でやっていた頃からの流儀だ。現在は、メンバーそれぞれが得意分野を持ち、誰が教えるということでもなく、木工活動を楽しんでいる。

西葛西にあるしぶや木工塾の工房。地下鉄東西線の線路の高架下にある平屋の建物だ。裏には材料の木材が積まれている。

主に作っているのは、生木を手道具でくり抜いて作る器など。

バンカキは、彫ったり抉(さく)ったりするための道具ではなく、ひっかくように削って仕上げるために使う。

定例会のあとには工房で車座になって杯を交わしたり、年に何度かは、各地の工房探訪などの交流イベントも行ったりと、アマチュア木工家の趣味・交流の会となっている。

作った作品は、自分で使ったり、知り合いへのプレゼントとして譲ったりするほか、年に何度か参加するクラフト展などで販売した収益を会の運営資金の一部に充てている。

しぶや木工塾のメンバーが使う道具の中には、ノミやカンナなどの他に、「バンカキ」や「マエガンナ」と呼ばれる特殊な木工道具がある。

バンカキは、見た目は丸刃のノミのようにも見えるが、彫ったり抉(さく)ったりするための道具ではなく、ノミ跡などをきれいに仕上げるために削る道具だ。湾曲した刃の凸面を引いて削っていく。通常の刃物は薄く鋭く研いであるため、刃先をこすって使うとすぐに痛んでしまうが、バンカキはこうした使い方に耐えるように、刃角を大きくしてある。

一方、マエガンナは、てこの原理を応用して器やスプーンなどの内側の凹面を削りとるための道具。刃先に近い左手を支点に、柄の端を持つ右手を、櫓を漕ぐように振って使う。小さく湾曲した刃は、小さな材料を深く彫るのに適した道具だ。ノミのように叩いたりしないから、音を出さずに削ることができるのも利点の一つといえる。

手道具による彫りは、手間も時間もかかる大変な作業だが、樹液を十分に含んだ乾燥前の生木は割と楽に削ることができる。無理な力をかけなくても削れていくから、刃物にもやさしい。しかも、生木のうちに一気に一定の薄さにまで加工すれば、木の変形や割れも止まりやすい。

材料の生木は、公園や街路樹などの伐倒木や剪定枝などをもらってきて使っている。こうした、街の中で切られて捨てられている木を木工の材料に使うことで、新たな命を与えて生きかえらせようというのが、しぶや木工塾の特徴の一つ。これを「木助け木工」と呼んでいる。

「庭木を切るというのでもらってくることもあります。そんなとき、私は器を2つ作って、1つは自分用に使い、もう1つをそちらのお宅に差し上げています。何十年もそこに住んでいる人といっしょに育ってきた木なので、記念になりますよね。解体屋が処分すると、チェーンソーで切って、ごみ捨て場に持って行ってしまいますが、そうはせずにもう一度命を与えてあげる。本当に喜ばれます」

材料の木材を固定しているのは、車のジャッキを利用して自作したクランプ。木槌も枝を使って自作している。

「小笠原諸島世界自然遺産地域登録5周年記念イベント」でも木工教室を実施

生木からくり抜いて作ったというぐい呑みを手に、千野さんがそう話す。西葛西の工房の裏には、もらってきた生木が原木のまま積まれている。小笠原のアカギ木工も、会の活動の趣旨とまさに合致するものといえるだろう。

普通ならたっぷり1時間以上かけて削っていく箸づくりだが、記念シンポジウムを目的にやってくる人たちにもふらっと立ち寄って参加してもらえるようにと、所要時間は30分~1時間に収める。そのため、あらかじめ材料の下ごしらえをしておき、木工体験を楽しんでもらいながら、アカギの問題を伝えていこうという趣旨だ。

当日は、材料を100セットほど用意するため、取材に訪れた日も仕込みの準備作業が進められていた。縦横1センチに調整した角材を2本セットにして、輪ゴムでくくっていくわけだ。

「小笠原諸島世界自然遺産地域登録5周年記念イベント」のチラシの表裏(一部抜粋)。(※クリックで拡大表示します)

「小笠原諸島世界自然遺産地域登録5周年記念イベント」で実施するアカギ木工教室の材料の仕込み作業。赤いカンナクズを出しながら、1センチの角材に調整して、2本まとめて輪ゴムで縛る。

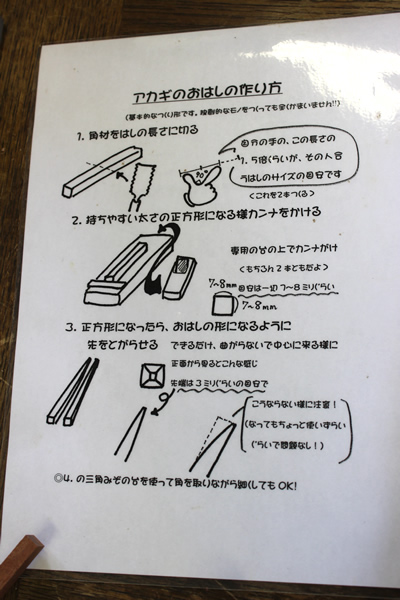

せっかくだから、箸を削ってみないかと言っていただいたので、筆者もアカギ材の箸づくりを体験させてもらった。ここでは、その工程について、ざっと紹介しよう。

まずは、手のサイズに合わせて角材の長さを測って、切るところから始める。親指と人差し指を直角に伸ばしてL字型を作り、定規で長さを測った長さの約1.5倍が使いやすい箸の目安になるという。

次に、材料両端の木口に四隅をつないだ線を引いて、クロスさせて中心を書いておく。材料を削っていくときに、この中心がずれてしまわないようにするのが真っ直ぐな使いやすい箸を作るときのコツだ。

7~8ミリ角ほどをめどに太さを調整したら、細く削る先端に向かって段階的に削る回数を増やしていくと、先細りの箸の形ができてくる。削り過ぎると折れやすくなるので、注意が必要だ。

最後に、四辺の面取りをして、紙やすりで表面を磨いていく。滑らかに仕上げたら、クルミ油を塗り込んでツヤを出して、完成だ。油を染み込ませると、アカギ材の色鮮やかな濃赤色が一段と映えてくる。

無心に木を削る時間を持ちながら、駆除のために切り倒されたアカギの問題について知り、切られた木の活用について考える、そんな時間を持ってもらうという目的は、これまで小笠原母島で実施してきたアカギ木工教室と何ら変わらない。

記念すべき5周年シンポジウムに合わせて、ぜひ、アカギの箸づくりも体験してみてはいかがだろうか。