【第82回】マジックの不思議と驚きを通して、エコの世界に目を向けてもらう(プロマジシャン・ミヤモによる「エコ・マジック」の取り組み)

2017.03.27

化石燃料から自然エネルギーへの転換をめざして

テーブルの前には、緑色を基調にしたパステルカラーの派手なスーツに身を包んだプロマジシャン・ミヤモが立つ。カードの束を手に、静かに口を開く。

「それでは今日は、日本のエネルギー問題について、考えてみたいと思います。9枚のカードを使います」

手にしたカードを表に返して、1枚ずつ切りながら、枚数をコールしていく。

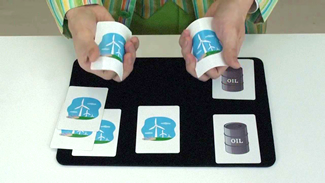

「1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、…そして、9枚。石油・石炭など化石燃料をイメージした『OIL』カードが8枚と、自然エネルギーのイメージを象徴する『風車』のカードが1枚、合計9枚のカードを使います」

カードを捌きながら、『風車』カードを表向きに返して、テーブルの左隅にそっと置く。残った8枚の『OIL』カードも表に返して、2組の山に分けてテーブルの右側に置いていく。

「現在、日本のエネルギー比率における自然エネルギーの割合はごくわずかです。このカードのように、まだまだ化石燃料が多く使われています。これを少しずつ、自然エネルギーに変えていく必要があります」

話しながら、隅に置いた『風車』カードを手にするミヤモ。『OIL』カードの山から1枚取り出し、『風車』カードを重ねて、確認してもらうかのように、裏表に返していく。念を送るようにじっくりとこすり合わせて、サッと表に返すと、2枚の『風車』カードが現れる。

あっけにとられながらテーブル上のカードを凝視する。ミヤモの口上が続き、『OIL』カードの山からもう1枚取り出し、『風車』カードを重ねて、再びこすり合わせていく。

「…少しずつ、自然エネルギーへの割合を高めていきます」

パッと表に返すと、これも『風車』カードに変わっている。

「今すぐに、…化石燃料をゼロにするということは難しいかもしれません。ですが、少しずつ、自然エネルギーに変えていくのです」

静かに響くミヤモの声を聴きながら、視線はテーブル上のカードに集中する。1枚ずつゆっくりと、でも確実に、重ねたカードが表に返されていくたびに、『風車』カードが増えていく。

「少なくとも、2050年、今世紀の半ばまでには、現在以上の自然エネルギーへの割合を高めていく必要があります」

残りはあと3枚。すでにテーブル上には『風車』カードが6枚に増殖している。

「…そのことが、地球を守ることにつながるのです」

『OIL』カードは、残りあと2枚になった。そのうちの1枚をミヤモが取り上げ、『風車』カード2枚で挟み込む。手をこすり合わせていき、表に返したカードは、すべて『風車』カードだ。

「…そのためには、現在以上の科学技術の進歩と、私たち一人一人がエネルギー問題に対して興味・関心を高めていくことが、大変重要になります」

残るは1枚。すでにミヤモの手が最後の1枚を覆って、重ねた『風車』カードをこすり合わせながら、表に返そうとしている。

「そして、22世紀の終わりには、100%自然エネルギーの地球になるように考えなければいけません。自然エネルギーを、有効活用していきましょう!」

見事、テーブル上はすべて『風車』カードで埋め尽くされた。

不思議さに包まれたところで、両手を開いてポーズをとるミヤモが「エコ・マジックです!」という決め台詞とともに静かに微笑む。

徐々に『風車』カードが増えていき、最終的には100%自然エネルギーで占められるようになった。

エコ・マジック事始め

鮮やかな手さばきを見せたミヤモがマジックを始めたのは13歳のときだった。以来、紆余曲折を経て、プロマジシャンとして独立したのは、2008年のこと。その2年後の2010年、日本人プロマジシャンとして初となる、エコ・マジックショーをスタートさせた。

現在も、結婚式に呼ばれたり、マジックバーに立ってスタンダードマジックを披露するときは黒のタキシードを着用している。企業の立食パーティーの余興に呼ばれてマジックを見せることもある。一方、エコ・マジシャンとしてステージに立つときは、緑色のスーツがユニフォームとなる。コスチュームによって気持ちも切り替えているわけだ。

「『エコ・マジック』って、何だと、皆さん思われますよね。『エコ・マジック』とは、エコロジーをテーマにしたマジックのことです。ごみ問題や自然保護、地球温暖化などの環境問題はもちろん、食育や健康、科学など幅広いテーマを扱いながら、テーマに合ったマジックを楽しんでもらいます。ステージ上に地球儀を置きながら、緑色の服を着たマジシャンが登場して環境の話をする。そんな意外で、でもちょっとウキウキしてくるような機会としてショーとトークを楽しんでもらえたらうれしいですね」

エコ・マジックについて、ミヤモはそんなふうに説明する。

エコ・マジックを始めたのは、前述の通り、2010年のことだった。この夏は連日猛暑日が続き、気温35℃を超える炎天下の中、マジックショーの帰りに重い機材を引きずりながら、異常な暑さに喘いでいた。『なんかおかしい、地球がおかしくなっている。このまま地球温暖化が進行していったら、どうなっちゃうんだろう!』──ふと、そんな思いが頭をよぎった。当時をふりかえり、ミヤモはエコ・マジックを構想した最初のきっかけとなった、あるエピソードについて話してくれた。

「一涼みしたいと寄った生活雑貨店で、誤って商品棚の地球儀を引っかけてしまったんです。足元にコロコロと転がってきた地球儀を拾い上げた瞬間に、スっとインスピレーションが湧いてきました」

プロマジシャンという職業的観点から、環境問題(エコロジー)にアプローチできたら、何かおもしろい化学反応が起きるんじゃないだろうか、そんな思いだったと回想する。

思い立ったが吉日と、さっそく衣装店を巡って、色鮮やかなパステル調の緑色の衣装を衝動買いした。すぐさまエコ・マジックショーの企画資料をつくり、ツテを頼って呼びかけた。ただ、知識も経験もなく、知名度にも欠ける“素人講師”に依頼が届くことはなかったとミヤモは当時をふりかえる。

ジャンクな生活を見直すきっかけとなった入院生活

転機になったのは、翌2011年3月11日の東日本大震災だった。大地震と停電、原発事故の衝撃、それに度重なる節電要請…。日本社会全体がエネルギー問題や環境問題に強い関心と意識を寄せるようになっていった。念願だったエコ・マジックショーに対する初の出演依頼が舞い込んだのはそんなときだった。

「初めて披露したエコ・マジックショーは、マジック自体は喜ばれたものの、合間に挟んだエコの話や解説には十分な手応えが得られませんでした。付け焼刃の表面的な知識だけで、聞いている人たちの心に響く話をしようというのが土台無理な話だったんだと思います」

もっと本格的に勉強して、専門家並みのレベルにならない限り、エコ・マジシャンなんて名乗れないと痛感させられる、初ステージになった。

「恥ずかしながら、当時は日々の食事からして、エコとは対極的な生活を送っていました。毎日の主食はコンビニ弁当やカップラーメン。炭酸飲料をガバガバ飲みながら、スナック菓子とジャンクフードで腹を満たす日々でした。そんな食生活が祟ったんでしょね、翌2012年には体調不良で2週間の入院生活を強いられました。ショックは大きかったのですが、何が幸いするのか、入院中にマクロビオティックという自然食を食べて体を元気にするプログラムに出会い、復調して無事退院できることになりました」

以来、普段の食生活を見直すとともに、保存料や食品添加物、加工食品や遺伝子組み換え食品など食の安全と健康に対する関心が高まっていったとミヤモは話す。調べていくうちに、食と健康の問題が環境問題にも深く関連することがわかってきた。

食や環境について、もっと本格的に勉強したいと、東京商工会議所の『eco検定(環境社会検定試験)』®を受験。猛勉強の末、2013年夏に受験したeco検定で、100点満点中98点という高得点で無事合格。さらに、数百ページある専門書を何冊も買い込んで、環境プランナー(2014年夏)や家庭の省エネ・エキスパート検定(2014年秋)などの数々の資格を取得していった。

「98歳まで生き延びた祖父が『ヒトが病気になるのは、自然の恵みに反して、人工的なものを食べるからなんだ!』と力説していたのを最近になって思い出しました。幼い頃は無視していたこの言葉が今になって思い出され、祖父の言葉もあながち間違いではなかったんだなと、実感しています」

現在は、全国の自治体や学校、企業の環境担当や社会貢献担当などからお呼びがかかって、子どもやファミリー向けのショーから、中・高・大学生を対象にした講座、ビジネスマン向けのセミナーなど、さまざまな客層に応じたエコ・マジック&トークショーを展開している。

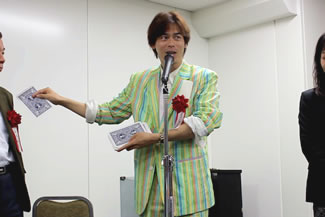

そうした活動が認められ、2015年には環境省グッドライフアワード2015で環境大臣賞を受賞。eco検定アワードでは、2013年と2015年に優秀賞を受賞した。

また、2017年2月には、所属する日本奇術協会の設立80周年記念大会で、エコ・マジックを通した奇術の普及、振興、地位向上に寄与したと、特別賞の表彰を受けるなど、多方面から評価されるようになった。

エコ・マジックの広がり

学校に呼ばれてエコ・マジックを披露することもある。小学校でエコ・マジックショーを実施した際には、マジックのあと、ステージ上から子どもたちに呼びかけて、簡単なゲームをした。

「子どもたちみんなとじゃんけんをして、まずは勝ち残り、その次に負け残りをします。じゃんけんでは普段は勝とうと思って出しますから、負けようと考えると、脳が活性化するんですね。脳トレの一種です。普段はゲーム機ばかりで遊んでいる子も多いと思いますから、体や指を使った遊びの楽しさも改めて実感してほしいという思いも込めました。体と心を解してから、“エコって、どんなことを思い浮かべる?”とマイクを向けます。子どもなりに、リサイクルとか無駄を省くとか、いろんな言葉が出てきます。自分が小学生だった頃はエコなんて言葉もなかったので、そんな発言をする子どもたちが新鮮だったりしますね」

他の学校ではどんなエコの取り組みがされているか、紹介してさらなる取り組みを促す。例えば、ごみ箱をカラフルに色分けして、分別作業自体を楽しくする工夫をしている学校もあるし、給食の食べ残しをなるべく減らそうと呼びかける学校もある。他校の取り組みを参考に、楽しく取り組むエコの工夫を考えてほしいと呼びかける。

高校に呼ばれた時は、エコ・マジックショーの最後に高校生たちに向けて、次のようなメッセージを贈った。

「未来の日本社会をつくっていくのは皆さん自身です。ぜひ今日の話を機会に、あ、なんか緑の服を着たやつが何か言っていたなと、そういうことでもいいので、頭の隅にとどめていただければと思います」

自治体が主催する環境イベントでのステージショー、環境セミナーや簡単なエコ・マジック教室などは全国各地で実施しているが、特に地方都市を飛び回ることが多い。つい先日も四国・徳島県に渡ったという。

東京都内での事例を聞くと、2016年に都内の自治体の依頼で実施した例は2回ほどあった。

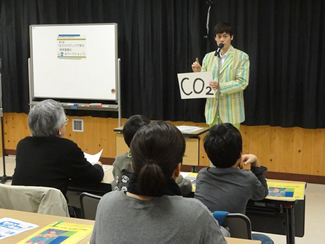

2016年3月19日、荒川区環境課環境推進係が事務局を務める荒川区低炭素地域づくり協議会事務局主催の3回連続講座『あらかわエコセミナー』の1コマとして、『ECOマジックで学ぶ地球温暖化&ワークショップ』を担当した。

「対象は、子どもから高齢者までの区民30名ほど。“専門用語を多用しない”、“わかりやすくて楽しい”、“区民目線の話をしてほしい”、そんなリクエストをいただきましたので、『OIL』カードを『自然エネルギー』カードに替えるものなど3つほどのマジックを披露したあと、環境講義として地球温暖化のメカニズムと国際的な温暖化対策について、京都議定書~パリ協定の流れと日本の現状、水素社会に向けた取り組みなどを解説しました」

荒川区の環境講座では、地球温暖化のメカニズムから国際社会の取り組み、日本の現状などを解説した。

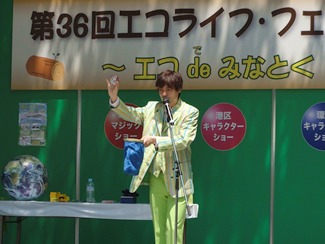

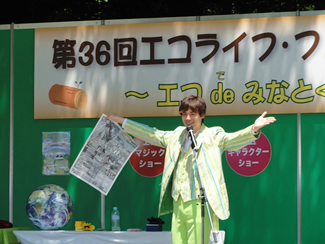

同年の5月22日には、港区の環境イベント『エコライフ・フェアMINATO 2016』に呼ばれ、開会式とオープニングあいさつの直後のつかみ役として、『ミヤモのエコ・マジックショー』でステージ前に集まる観客たちといっしょに盛り上がった。

この日のショーは、温暖化によって北極の氷が融けてシロクマが難儀しているという話をしながら、水を一瞬で凍らせるマジックや、江戸時代の循環型社会について紹介しつつ、ステージ上にあがってもらった子どもが握りしめる壊れた扇子を、魔法をかけて直してみせるマジックなど、エコの話とマジックを交互に交えた構成で進めていった。

港区の環境イベント『エコライフ・フェアMINATO 2016』のステージに立つミヤモ。

エコ・マジックを通して伝えたいことについて、ミヤモは次のようにそのねらいを語る。

「環境について勉強する際、どうしてもまじめな取り組みが重視されます。まじめにコツコツ、ときに我慢や苦しさを伴う地道な取り組みが求められる、そんなイメージを持つ方も多いと思います。何を隠そう、かつては私自身、そんなふうに思っていました。エコというと、“我慢”と“節約”ばかりで“修行僧のような生活”を強いられる、どちらかといえばマイナスのイメージだったのです。でも、今はエコって“楽しい・おしゃれ・もてる”というプラスのイメージでとらえています。そんなイメージをより多くの方々に持ってもらいたいんですね。純粋にマジックの不思議さを楽しんでもらいながら、複雑で難しい環境問題をできるだけわかりやすく解説したのがエコ・マジックショーです。観客の皆さんといっしょに環境問題について考える時間をつくっていく、そんな思いで実施しています」