【第86回】シェア自転車で第三の公共交通機関の構築をめざして(千代田区コミュニティサイクル事業実証実験と広域相互利用の実現に向けた取組み)

2017.08.07

都心で最近、後輪に広告を入れたドレスガード付きの赤い電動アシスト付き自転車を見かけました。これは千代田区をはじめ6つの区が広域で実証実験を行っているコミュニティサイクルのシェア自転車です。コミュニティサイクルは、地区内のサイクルポートで借りた自転車をどこのポートでも返却できるという便利な自転車共有サービスです。

この事業はどんな仕組みで運用されているのでしょう。

注目のコミュニティサイクルを利用してみた ─電動アシスト自転車が30分150円で使える幸せ!─

7月某日、千代田区内でコミュニティサイクル、愛称「ちよくる」に試乗してみました。

前もって自宅のPCで会員登録ができるので、料金プランを見て1回会員に登録。折り返しメールで送られてくる「会員証登録用パスコード」を使って、最初に使う日に会員証を登録すれば、後は会員証でいつでも利用できます。

試乗の当日、お目当てのポートへ行って、会員証を登録。自転車についている操作パネルを使って、Pasmoを会員証として登録しました。

借りるときは操作パネルのSTARTキーを押して会員証をカードリーダーにタッチ。これでロックが自動解除されました。

予想していたより簡単!

早速、サドルにまたがり内堀通りを通って目的地へ。

猛暑の中でしたが、風を切って走るのは気持ちいいし、電動アシスト付きなので坂道も楽々です。

目的地に着いたら、あらかじめ調べておいたポートに返却。

ラックにタイヤを入れて、施錠し操作パネルのENTERを押すと、文字盤に「返却」と出ました。これで一安心。すると、すぐに「返却完了しました」のメールが携帯に届きました!

なんだか不思議。だれかが見ている?

今回の試乗は、所要時間22分、1.9㎞のサイクリングでした。地下鉄で2駅分の移動でしたが、階段の上り下りや電車の待ち時間などを考えると、自転車の方が速くて便利。コミュニティサイクルの利便性を実感できました。

ところで、自転車が止まっているポートには電源が見あたらないし、どうやって充電しているのでしょう。それに返却後すぐに返却完了のメールが送られてきたりと、どんなシステムになっているのか気になります。

環境モデル都市とコミュニティサイクル ─千代田区の取り組み─

千代田区は現在、中央区など近隣5区とともにコミュニティサイクルの広域実証実験に取り組んでいると聞き、区役所をたずねて、事業の実態など詳しいお話をうかがいました。

「千代田区では、平成19年に千代田区地球温暖化対策条例を制定し、区内のCO2の削減を図る施策を進めていました。それにより平成21年に、国から環境モデル都市※1に選定されたのです。そこで環境モデル都市の行動計画の1つに位置づけたのがコミュニティサイクル事業です。平成26年10月に3年間の実証実験をスタートさせ、平成27年4月には交通施策推進課を設置して、コミュニティサイクル事業に取り組む体制を取りました」

こう話してくださったのは、千代田区環境まちづくり部交通施策推進課長の谷田部継司さんです。

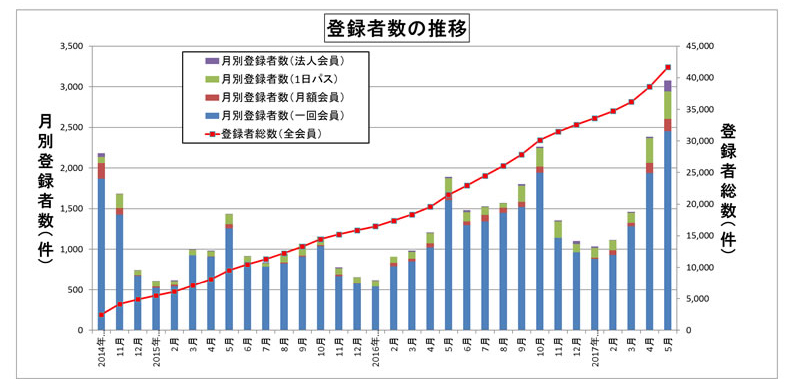

「コミュニティサイクルの実証実験をはじめてからおよそ1年後に実施したアンケート調査では、利用したことがある人の8割が利用に関して満足していると回答しています。今後も使いたいという意見が多かったですね。この事業を始めた当初は都心の中でシェアサイクルがきちんと根づくのか、どういう利用実態があるのか、まったくの手探り状態だったのです。ところが、予想以上に会員数も急激に伸びてきました。加えて平成28年2月から、中央区と千代田区、江東区、港区の4区でポートを相互に利用できるようにした広域実証実験を始めたのですが、相互乗り入れを始めてからさらに利用実態が伸びています。この事業は千代田区としては第三の公共交通機関として位置づけられる可能性を秘めていると期待しています」

広域実証実験は、その後、新宿区と文京区が加わって6区になり、さらに利便性が高まったことで、利用者も増えています。

実際、平成26年10月のサービス開始時の登録会員は約2千件でしたが、広域実証実験になってからうなぎ登りに増えて、千代田区だけでも登録者の総数は41,648件、6区合計では187,036件(どちらも平成29年5月末現在)になりました。

ところで、ポートでの自転車の管理などは、どんなシステムが使われているのでしょう。

「すべて自転車の方で管理しているのですよ。操作パネルの箱にGPS機能や通信装置が入っていて、それぞれの自転車がどこのポートにいるのか、どこを走っているのか、だれが利用しているかなどをセンターで把握しています。ポートに自転車が入ると、ビーコンという装置で各ポートの情報を集めていて、センターに情報が届きます」と、同課コミュニティサイクル係長の秋山喜弥さんが説明してくださいました。このシステムは盗難防止の効果もあるようです。

このシステムのおかげで返却後すぐに「返却完了」のメールが届いたのです。ポートには電源がなく、各自転車のバッテリーはセンターで充電状況を把握して、残量が少なくなると替えのバッテリーを搬送し、交換しています。ポートに電源を置かないので、ポート設置のために特別な工事がいらず、1時間くらいで簡単に設置できます。他の用途で一時的に撤去するのも簡単です。

この事業の実施主体は千代田区ですが、運営はNTTドコモ(現在はドコモ・バイクシェア)が担っています。ドコモのスタッフが、トラックでポートをまわりながら、ポートからあふれた自転車を積んで、足りないポートに置き直すという再配置の作業をしていて、同時にバッテリーの交換、タイヤやブレーキの点検なども行っています。

通勤通学や買い物に、利用目的は多種多様

「千代田区の定住人口は約6万2千人、それに対して昼間、区内で活動している人口は80万人と言われています。会員のアンケートを見ても、区民は16%、それ以外はすべて区外に住んでいます。また、1回会員が全体の87%を占めていることからみても、昼間、区内で活動している人がちょっとの移動に使うという利用実態が見えてきます」

谷田部課長のお話です。

区内で借りた自転車が区外に出ている割合は全体の4割弱で、多くは区内で2㎞程度の移動に使われています。

利用実態のグラフを見ると、平日は通勤や通学に、休日は買い物などお出かけに利用されている様子が浮かび上がってきます。

※クリックで拡大表示します

温暖化防止策としてCO2削減に役立てる事業でもあるため、自転車の総走行距離から削減されたCO2の量を推測することも行われています。

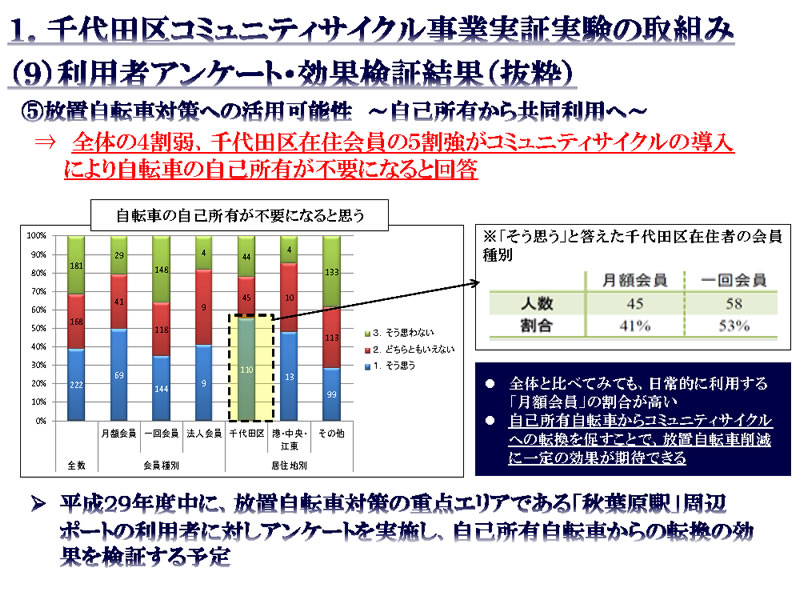

また、この事業を始めたときには、放置自転車の削減に役立つことが期待されました。利用者アンケートでは、シェアサイクルが使いやすくなれば自分の自転車は要らないという意識の人が約40%、特に千代田区民は50%を超えています。区内の秋葉原周辺は特に放置自転車が多い地域のため、ここに重点的にポートを配置し、現在、シェア自転車の効果を検証すべく調査を進めています。コミュニティサイクルの利用で、放置自転車を減らすことができれば、街の景観もさらに改善されることでしょう。

※クリックで拡大表示します

コミュニティサイクルで第三の公共交通機関を ─課題と展望─

利用者を対象にしたアンケートでは、およそ300メートルに1か所ポートがあれば便利という意見が多く、現在はそれを目標にポートの設置を進めています。ポートの設置場所は、公共地と公開空地※2、民有地が中心で、道路上に置くことも進めています。

ポートの適正配置は、利用者の利便性に直結するため、今後は利用実態を解析し、あまり使われていないポートは廃止、逆に頻度の高い場所では150メートルに1か所のように密に設置していくなど、ポートの利用実態に合わせた再配置を検討すると、谷田部課長は話します。また、利用数が増えるにつれ、小さな事故も増えています。

「自転車専用レーンが設置できるとよいのですが、道路の幅員がないと難しいですし、千代田区内では路上に車の駐車スペースを設置している区間が多いのも問題です。今後の課題です」

秋山係長も次のように補足します。

「自転車利用者も気をつけなければいけないということと、自動車の方も自転車が車道に出てきているので、共存という意識も持っていただかないと。まだまだ充分認識されていないし、機会があるたびに周知していかなければいけないと痛感しているところです」

実際に試乗で内堀通りを走ったときも、後続車のドライバーの「追い越したいけれど、接触しそうで怖い」という恐怖心が肌で感じられました。また横断歩道で男性とニアミスしてひやりとしたことも。無謀な運転をしないこと、自転車といえども車両を運転しているのだという自覚を持つべきことなど、いろいろ学ぶことが多い試乗でした。

歩行者や自動車と共存していけるよう利用者自身も安全への意識を高めていく必要があるでしょう。

環境が整備され利便性が高まるにつれて、利用者が増えてきていますが、しかし、それでも黒字化はむずかしいのではないかと谷田部課長は予測されます。こうした事業は、公的な支援をすることで、社会に根づかせていく必要があります。

便利でエコな自転車を活用するサービスが、利用者、事業者、行政の協力のもと大きく育って、第三の公共交通機関として定着し、温暖化防止や街の環境整備に役立っていってほしいものです。

※クリックで拡大表示します