【第91回】世代をこえてリサイクル生活文化の輪をエコーのように拡げたい(北区赤羽エコー広場館)

2017.12.22

リサイクル先進区として有名な北区には「エコー広場館」と名づけられたリサイクル活動の拠点が4か所あり、その1つである赤羽エコー広場館が2017年4月にJR赤羽駅の近くにリニューアルオープンした。そこでは、リサイクルを楽しむためのさまざまな活動が行われているというので、その1つ「さき布織り」の講座を訪ねて話を聞いてきた。

北区赤羽エコー広場館で、古布を利用した「さき布織り」にチャレンジ

リニューアルオープンした赤羽エコー広場館は、JR赤羽駅から徒歩1分の場所にあり、利便性が高く若い利用者も入りやすい。この日は、赤羽エコー広場館の指定管理者である北区リサイクラー活動機構の理事で、赤羽エコー広場館のコーディネーターをしている後藤豊さんが案内してくださった。後藤さんのお話では、講座の参加者も含めて1日に100人前後の来館者があるという。

さき布織りの講座は、毎週3回、午前10時から行われているとのこと。訪れた日は3人のお客さんがそれぞれ織機の前にすわってさき布を織っていた。

「さき布織りはここに持ちこまれた要らなくなった着物やふとん皮などの布を細くさいたものを緯糸(よこいと)にして織っていくのです。世界に一つしかない布ができますよ。母親の形見の着物などでつくれば、思い出の品になります」と後藤さんが説明してくださった。

さき布織りが始まったのは江戸時代だと言われる。江戸時代中頃に棉花の栽培が日本に渡来し、それまでの麻布や葛布にかわって木綿の着物が登場するのだが、北陸や東北などの寒冷地では棉花の栽培ができず、木綿は貴重品だった。そのため、すり切れた布を最後まで使い尽くす手段として布を細くさいて緯糸の代わりに使うさき布織りが考えだされたのである。

織り上がった布は、少し厚めだが、古い布の独特の手ざわりが柔らかい風合いを醸し、味わい深い。かつては作業着にしたり、締まりがよいので幅10センチ位に織って着物を着るとき帯の下に巻くだて巻※1に使ったりした。

さき布織りの材料は木綿にかぎらず、絹でも何でもよく、不要になった布を幅5~8ミリ、絹なら幅10~15ミリに切ってひも状にし、それを経糸(たていと)の間にはさんで織り上げていく。北区リサイクラー活動機構に所属し、さき布織り講座の講師をしている林節子さんは、緯糸が太いため作業も速く、幅45センチの布なら半日で1メートルくらい織れるのだと説明してくださった。

一通りお話を聞かせていただいてから、実際に体験させていただいた。

使っている織機は足踏み式の高機というタイプで、靴を脱いで織機の前のいすにすわり、踏み棒の上に足を置く。左右の足で交互に踏むと、経糸が上下して緯糸をはさむすき間が開く。すき間にさき布を通してから踏み棒を踏み、経糸の間を櫛状に通してある平らな筬(おさ)で「タンタン」と打ち込んでいく。筬は織機の部品で、薄い板を櫛状に並べてその間に経糸(たていと)を通してあり、緯糸を隙間なく押し込むとともに、経糸の間隔を整える。

左右の足を交互に踏むのと、片手で緯糸を通し、もう一方の手で筬を打つ作業と、同時にいくつも作業が重なると混乱してきて手足が思いどおりに動かない。とまどいながらも林さんの言葉に従って手足を動かすうちに2センチほど布が織れた。自分の手元で新しい布が織り上がっていく感覚がなんともおもしろい。これが手仕事の楽しみなのだろう。

住民主導のリサイクル活動の拠点としてのエコー広場館

北区最初のエコー広場館は田端にある富士見橋エコー広場館で、1994(平成6)年1月にオープンしている。その後、1996年1月には廃校となった旧北ノ台小学校を利用した北ノ台エコー広場館が、同年6月に滝野川西エコー広場館がオープンした。赤羽エコー広場館は少し遅れて2008年3月に開館している。

エコー広場館がつくられた背景には、1991年から12年間続いた「北区リサイクラー会議」の存在が大きい。

北区リサイクラー会議は、リサイクル活動を通じた地域のコミュニティ形成が目的で、公募によって集まったメンバーは1年間の任期にさまざまなテーマをもって活動をした。

例えば、第1次リサイクラー会議では、びん・缶ステーション回収システムのモデル事業実施、リサイクル情報誌の発行などをテーマにしていた。

この第1次のメンバーが中心になって「北区リサイクラー活動機構」が組織され、現在は同機構が北区の指定管理者として4つのエコー広場館の運営を行っている。

北区のリサイクル活動は、住民が主体となっていることとともに、区内にある再生資源卸売業者も団体メンバーに加わっているのが特徴である。事業者の参加により産官民の連携による住民主体のリサイクル活動がスムーズにまわっているのだという。

エコー広場館で集められた古着や古布などのリサイクル資源は、館内で仕分けされ、使えるものは販売されたりさき布織りなどの材料にされたりして、残りは業者に引き取られていく。

また、給食の残渣のリサイクルも行っていて、小中学校で出る残渣はそれぞれの学校に設置された生ごみ処理機でコンポスト化され、群馬県甘楽町に運ばれて堆肥化、甘楽町の農家が有機野菜を育てるために使われる。

この取り組みは1995年から北区と甘楽町との交流事業として進められていて、つくられた有機野菜は毎月1回エコー広場館で開催されるフリーマーケットで販売され、好評だという。

「もったいない」のリサイクル生活文化を「エコー」のように拡げていく

エコー広場館のめざすところは、単にリサイクル活動だけではない。リサイクルを通しての生きがいづくりや生涯学習の場であり、福祉や教育の場ともなるコミュニティ広場をめざしているのだという。

そのため、4つのエコー広場館では、それぞれに地域の特色を活かした講座を開いていて、講座に参加する目的で訪れる住民も多く、北区外からもお客さんがやってくる。

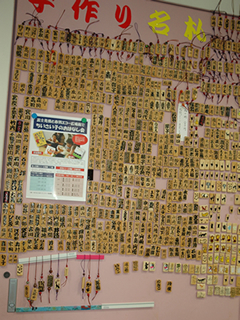

赤羽エコー広場館ではさき布織りのほか、編物や絵手紙、布ぞうりやネクタイでポシェットづくりなどがあり、毎日2~3の講座が開かれている。

講師には、林さんや後藤さんのようにエコー広場館の活動に興味を持ってボランティアとして参加したことをきっかけに、得意分野を活かして活躍している人が多い。

さき布織りの指導をする林さんは、若い頃に伊勢崎銘仙の産地(群馬県伊勢崎市)の近くに住み、夏休みには機織りをしてお小遣いにしたという。手仕事が好きだという林さんは、仕事を退職する2年ほど前に富士見橋エコー広場館を訪れたことがきっかけで、ボランティアの仕事を手伝うようになった。

「退職後はどうやって過ごそうかと思っていたのですが、ここがあってほんとうに助かっています」と林さん。

後藤さんも、退職後に何か仕事はないかと探していて、料理教室に参加するためにエコー広場館にきたのがきっかけで活動に参加するようになった。はじめは「ちょっと手伝ってくれない」と声をかけられて手伝うようになったそうだが、ここには力仕事など男性が活躍する場も多いという。

エコー広場館では、当初から高齢者の人材を活かすことも目的としていた。北区リサイクラー活動機構理事長の竹腰里子さんは、『エコー広場活動20年のあゆみ』のなかで「エコー広場活動を通して新しい生きがいを見つけた人たち、才能や素質の華が開いた人たちも多く、自己実現の場としての役割も大きい」と述べている。

あらたな才能や素質を開花さかせた人材が、さまざまな講座を通して「もったいない」のリサイクル生活文化を「エコー」のように次の世代へと拡げていく、エコー広場館の中ではそんなことが起こっているのかもしれない。

赤羽エコー広場館では、毎週木曜日に「ちいさい子のおはなし会」が開かれ、子ども連れのお母さんたちが集まってくる。未来を担う世代に、エコー広場館がめざしてきたリサイクル生活文化がうまく伝わっていくよう願いたい。