第2号 合言葉は「流せば洪水、ためれば資源」

NPO法人 雨水市民の会(墨田区)

梅雨にはじめる!雨水(あまみず)の活用を学ぶ

小雨が降ったりやんだり、梅雨真っただ中の6月14日~15日、オリナス錦糸町(墨田区太平4)で「すみだ環境フェア」が行われました。楽しんで環境のことを学んでもらおうと、体験型のワークショップや展示を出展する2日間のイベントです。今回のテーマは「みんなで楽しくゼロカーボン”未来のためにできるエコ”」。24の団体や企業が出展したほか、会場外でも生き物観察やごみ拾いが行われました。

今回はその中でも発足30年を誇るNPO法人雨水市民の会のワークショップ「手作り雨水タンク教室」に密着しました。ホームセンターで手に入る材料を使って、45リットル程度の雨水タンクを作る方法を教わります。梅雨の時期に環境のことを考えるにはぴったりな内容で、親子含め9名が参加しました。自宅で雨水をためて植木の水やりや打ち水に活用できたらと、区報を見て応募されていました。

ためた雨水は、日常的には洗車や清掃に活用でき、災害時には、初期消火やトイレ、生活用水などに役立てられるとあって、墨田区内では雨水タンクの設置が進められています。

DIYに挑戦!雨水をためるタンクをつくってみよう

講師は雨水市民の会の副理事長の松本正毅さんと理事の伊藤林(しげる)さん。お二人とも同会発足当初からのメンバーです。最初に「すみだの雨水利用マップ編」を示しながら、墨田区での雨水の活用状況について説明がありました。

墨田区は低地に位置し、都市化に伴い地面がコンクリートに変わり雨が浸み込みにくく、1980年前後に都市型洪水が頻発していました。その対策として、国技館を始まりにまちのあちこちで雨をためる取り組みが始まりました。

現在は、区役所や学校などの公共施設、江戸東京博物館や東京スカイツリーなどの大型施設に雨水タンクが設置されています。また、一般家庭などへの雨水タンク設置に助成金を交付しています。区内には約800か所の雨水タンクがあり、約2万7千トンの雨水をためることができます。そのうち、家庭などでも導入しやすい小型タンク(助成を受けたもの)は320か所と全体の4割を占めます。(2024年3月データ)

早速、一般家庭でも導入しやすい手作り雨水タンク教室が始まりました。雨水タンクは、自宅の雨どいの途中に切れ込みを入れて、雨水をホースに引き込んでポリバケツにためるという至ってシンプルな構造です。

ポリバケツにたまった雨水は、底から10センチ程度の部分に蛇口を取り付けて、使いたい量を出すことができるようにします。ポリバケツ本体の上から5~10センチの位置には、たまった雨水を逃がすオーバーフロー用の穴もあけます。

用意する材料は、以下の通りです。

・ポリバケツ(フタつき45リットル)

・水道用ホース(設置場所にもよるが、1メートルが2本くらい)

・蛇口部分一式

・ニップルとナット(ホースとポリバケツのつなぎ役)

・レインキャッチ(雨どいに差し込んで水をタンクに引き込むアイテム)

・コンクリートブロック2個(ポリバケツを載せる台)

費用は5,000円ほどで、ホームセンターやネット通販で手に入るものばかりです。また、設置にかかる経費の2分の1を助成する区の制度も活用できるかもしれません。(墨田区内での設置が対象。条件あり。詳しくは墨田区のHP)

今回の教室では、2グループに分かれて交代で、作業の一部を体験しました。

(1)ノコギリ班:雨どいにノコギリで45度の切れ目を入れる

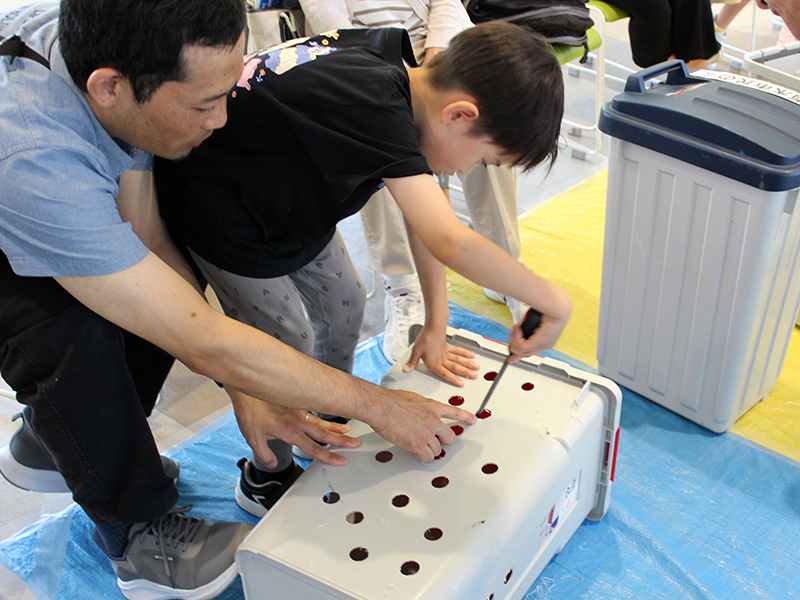

(2)電動ドリル班:ポリバケツに電動ドリルで穴をあけて、ヤスリで整える

ノコギリは女性や子どもには少し力の入る作業でしたが、作業のやり方は理解できているようでした。電動ドリルを握った女の子は、振動にびっくりしながらも真剣な表情で穴をあけていました。

必要な工具や詳しい図解は、雨水市民の会発行の「ポリバケツで雨水タンクづくり」にて確認できます。

雨水の活用に以前から興味があった参加者は、自宅で挑戦してみたいと話していました。一方で、雨どいへの切れ込みに躊躇する感想や、ためた水に虫が発生しないかを心配する声がありました。ポリバケツにフタをしておくことで、虫や藻の発生は防げるとのことです。

ここからは、雨水市民の会ってどんな団体なのか迫ります。

墨田区内にある雨水市民の会の事務所を訪問しました。

雨水コーヒーが飲める「雨カフェ」

湿度80%超え、小雨が降る6月某日。雨水市民の会の事務所は東武曳舟駅から徒歩10分ほどの鳩の街通り商店街の一角にありました。

毎週土曜日の午後(12時~17時)、雨水市民の会は「雨カフェ」を営業しています。店内には雨や自然に関する約1,000冊の絵本が並び、有機森林栽培のコーヒーを味わったり、雨水活用に関する相談や質問を受けつけています。

中央大学の先生に声をかけ、雨水を飲み水に変える研究も進めています。カフェでは、希望者に特別なフィルターでろ過した雨水のハンドドリップコーヒーを提供しています。実際にろ過した雨水と水道水を飲み比べてみると、濁りや臭いがなく、雨水をおいしく感じるほどでした。別途、「雨水クラフトビール」を作り、雨水ドリンクプロジェクトも進行中です。雨水を飲むことが当たり前の未来がくるかもしません。

雨水市民の会では、区内の雨水スポットを巡る「すみだ雨水まちあるき」も紹介しています。墨田区には、「路地尊(ろじそん)」と呼ばれる、災害に備えて地下にためた雨水を手押しポンプでくみ出す施設があります。まるで井戸水のように見えますが、家屋の屋根などに降り注いだ雨が地下に集められています。区内に19あり、雨水タンクと合わせて、墨田区のまちの特徴ともいえます。

時代が追いついてきた雨水を資源と捉える意識

今回お話を伺ったのは、雨水市民の会の事務局長を務める高橋朝子さんと、理事の笹川みちるさん。水に関する仕事をしていた高橋さんは、雨水利用を積極的に進める墨田区職員と出会い、立ち上げから参加しています。笹川さんは2008年、雨水市民の会が「すみだ環境ふれあい館」(2015年閉館)の運営を受託した際に、スタッフとなったことがきっかけです。

現在のメンバーは約90名。雨水を実際に利用している地元住民をはじめ、全国で雨水の活用に関わる人々の緩やかなプラットフォーム「雨水ネットワーク」の仲間も参加してくれています。

雨水市民の会は、ワークショップや体験講座などで一般向けに雨水の利用方法を対面で伝える一方で、雨に関する書籍出版やWEB等での情報発信など幅広く活動しています。時には行政や企業から雨水に関するプロジェクトを受託することで、資金提供を受けて雨水活用の普及啓発を行っています。

地道な活動が実を結び、近年は新聞社からの取材や企業との連携が始まるなど、雨水に光があたってきています。その理由を笹川さんはこう語ります。

「2014年に『雨水の利用の推進に関する法律』と『水循環基本法』が施行され、国などの施設を新設する際には雨水をためる機能を持たせるようになりました。その際に私たちが雨水に詳しい人ということで会議に呼ばれたり、意見を求められる機会が増えたと思います。SDGsやカーボンニュートラルといった言葉の認知度も上がり、墨田区も改めて資源を循環させて使う雨水に目を向けてくれていると感じます」

さらに現在進行中なのが、区内の雨水タンクの水位をリアルタイムで可視化することです。都市部では一定量の強い雨が降ると、市街地を浸水から守るため、汚水まじりの雨水を河川や海に放流する仕組み(合流式下水道)となっています。この放流を防ぐため、大雨予報の前に、区内各所の雨水タンクの水位を一斉に下げて、雨を少しでも蓄えて準備することが狙いの一つです。

笹川さんは「家庭や墨田区内での雨水をためる小さな活動の定量化を進めているところです。技術の進展を活用して産業につなげていきたい」と話してくださいました。

活動場所

雨水市民の会事務所及び墨田区内など

活動人数

約90名(区外の会員も含む)

活動内容

雨水利用を始めたい方への相談対応、普及・環境学習活動、海外支援活動、墨田区を拠点とした地域活動など

設立年月日

1995年

墨田区内に最初の雨水タンクを設置しようとした約30年前、こんなことがあったといいます。

「ドクトル雨水」とも呼ばれ、活動の立ち上げの中心である、元墨田区職員の村瀬誠さんは「タンク1つ入れたって効果がないよ」と周囲に言われました。しかし、「最初は1つでもこれが10万個、100万個、1000万個となれば違うのではないですか」と話していたといいます。

天の恵みである雨水の活用を考えてみると、日常的な雨の煩わしさよりありがたみを感じられるかもしれません。皆さんも一歩を踏み出してみませんか。