【第05回】公立の学校で環境の取り組みを続けていくこと ~『緑檜原省エネ隊』の挑戦(檜原村立檜原小学校)

都内唯一の村にある、ただ一つの小学校

JR五日市線終着の武蔵五日市駅から路線バスに乗って檜原街道をのぼる。ほどなく急な坂道になり、山里の雰囲気が濃くなってくる。道の脇には寄せられた除雪のかたまりが薄汚れて凍り付いている。のぼるにつれて、北向き斜面を中心に真っ白に残る雪が目立ってくる。車内アナウンスには語尾やイントネーションに独特のなまりが感じられる。

目指す檜原小学校は、駅からバスで30分ほど登った先にある。バスは、くねくねと曲がりながら高度をかせいでいく広いとはいえない道をゆっくりと安全運転で走っていく。都心からは電車での移動も含めて、2時間以上かかる。

都内唯一の村(島嶼部を除く)にある、ただ一つの小学校は、1学年1クラスで全校生徒74名(平成23年度)と規模は小さいが、学区は広い。一番遠い子はバス2本を乗り継いで、毎朝1時間半ほどかけて通ってくるという。多くは就学前から同じ時間を過ごしてきた仲間たちで、学年が違っても顔見知りという以上に仲がよい。先生と子どもたちの距離も近く、子どもたち全員の名前が覚えられ、職員室で子どものことが話題にのぼっても全員が共有できる。

保護者や地域の協力も自然発生的に盛り上がっている。

すぐ隣に建つ檜原中学校とともに村にある一校ずつの小中学校だからこそ、地域の人たちも目を配り、気を配ってくれている。

序章 「緑檜原省エネ隊」の始動 ──省エネや環境について教えることよりも、教育的に意義ある活動をつくりあげる

副校長から4年生担任の岡田先生に「省エネチャレンジ」コンテストの話があったのは2009年の夏だった。前年度にスタートしたこの事業は、学年もしくは学級単位でエントリーし、子どもたちの各家庭での電気・ガス・水道の消費量を集計してCO2量に換算し、普段通りの生活をした月(11月)と削減努力をした月(12月)の排出量を比較して、削減率を競うというもの。

檜原小は第1回の2008年度にもエントリーしていた。当時は岡田先生が担任だった6年生のクラスが参加したが、第2回の2009年度は、何かと忙しい6年生に替わって4年生のクラスが参加してはどうかと持ちかけられた。

初参加の第1回にも特別賞をもらったが、各家庭での個別の取り組みにとどまっていた。コンテストでよい結果を残したいという短絡的な発想だったため、子どもたちの意識が大きく変わるきっかけとして十分に定着させることができなかったと岡田先生はふりかえる。

前回の経験も踏まえて、教育的な意義を強く意識した活動へと舵を切ることにした。

岡田先生自身、省エネや環境に関する特段の知識や思いがあって始めたものではなかったが、その分、子どもたちといっしょに勉強しながら、身近に取り組めること、檜原小だからこそできることを探して、家庭だけでなく学校独自の取り組みとしてチャレンジすることになった。

まず始めたのは、新聞記事の切り抜きだった。朝会の中で、各自が省エネや環境に関係する記事の切り抜きを持ち寄って、発表する。総合的な学習の時間は週に何コマもない。朝のわずかな時間だったが、毎日続けていくことを重視した。これによって子どもたちの意識に省エネや環境に対するアンテナを張り巡らせることを意図した。

ある日の朝の発表で、段ボールコンポストの記事が紹介された。これなら私たちにもできるんじゃないか。

「うちのおばあちゃん、やってるよ」という子がいた。学校に来てもらって、教えてもらおうということになった。

段ボールコンポストに入れる生ごみをどうするか。家から持ってくればいいとの案が出たが、バス通学の子どもたちが持ってくるのは無理があるし、どこかこじつけっぽい。

「もっと自然にできることはない?」と投げかける。一人の子が、「給食センターからもらってくるのは?」と意見を出す。

幸い、給食センターはグランドを越えてわずか300メートルほどの近所にある。

期待に反して、給食センターの反応は芳しくなかった。子どもたちが取りに来ると、その対応に人手が割かれる。加えて、それまで紙ごみもいっしょに捨てていたから、生ごみだけを出そうとすると、分別しておかなくてはならない。

相手先の都合も考えず、思い付きだけで申し出ても断られるのは当然だったのかも知れない。それでも、何とか子どもたちの熱意と意欲を汲んでやりたい。岡田先生は再度、給食センターに申し出て、2ヶ月限定の試行として、生ごみをもらいに行くことを了承してもらった。

10月半ばから12月半ばまでの2ヶ月間、水・金の週2回の放課後に、子どもたちが交代制で給食センターまで取りに行くことになった。

給食の残飯で堆肥を作り、できた堆肥で野菜をつくって、それを給食に

給食センターからもらってきた生ごみ(食材クズと給食残飯)を、ピートモスなどの基質といっしょに段ボールに投入する。この中で減量・堆肥化を行うのが段ボールコンポストだ。水・金以外の日も毎日混ぜて撹拌する。そうすることで空気が行き渡って好気的環境になり、堆肥化が進む。

ところが、生ごみがなかなか分解してくれない。季節に問題があった。檜原の冬は寒さも厳しい。気温が低いと微生物による分解作用は活発化しない。そんなこともやっていく中でわかっていった。放課後に投入し、毎日混ぜる。近いとはいえ人力で運ぶ生ごみは重い。ニオイはきついし、虫も湧いて出る。苦労は尽きなかった。

やりながらもうひとつ気付いたのは、給食の食べ残しが多いことだった。子どもたちは「こんなに残していたのか!」とびっくりすると同時に、何とかしたいという思いも持つようになり、始めたのが、給食完食の呼びかけだった。児童朝会で全校生徒に対して呼びかけるとともに、「給食完食ポスター」を作って、校内に貼り出す。隣の中学校にも貼らせてもらった。

段ボールコンポストづくりの作業と平行して、できた堆肥をどうするかという問題が子どもたちの関心事になった。

山里の小学校だから、規模は小さくても、全家庭が自宅で畑を耕している。それぞれが持ち帰って畑にまこうか、どこかの農家に差しあげて使ってもらうか。そんな中、せっかく作った堆肥だから誰かに託すのではなくて、自分たちで使ってみたいという声があがる。子どもたちも皆、共感・賛成した。幸い、10平米ほどの学校菜園があった。でも冬のこの季節にできる野菜があるだろうか。家に帰って相談すると、ある子のおじいちゃんが冬を越す野菜ができるから手伝ってやろうと申し出てくれた。

植えたのは、サヤエンドウとソラマメ。野菜を植え始めた頃に、ちょうど堆肥が使えるまでに熟成してきた。こうして自分たちの作った生ごみ堆肥を、自分たちの手で育てる野菜のために使うめどが立っていった。

野菜は順調に育っていった。そうなると今度はできた野菜を自分たちで食べたいという意見も当然のように出てきた。調理実習で使って食べる? でもそれだけではもったいない。給食から出た生ごみを使って作った野菜だ、給食の食材にして食べることができたら循環の輪が完結する。そんなアイデアが出た。

岡田先生は、再び給食センターを訪ね、野菜を給食に使ってもらえないか、相談をするが、年度途中の給食メニューの変更は難しかった。

ところが何が幸いするかわからない。手探り状態のなかで子どもたちといっしょに進めてきたプロジェクトだったせいもあって、野菜が収穫期を迎えたのは年度を越えた5月になる。春になって再び給食センターを訪ね、栄養士さんも交えて相談をすると、新年度の計画の中で野菜を使ってもらえることになった。

給食では、ラーメンのスープの具に使うなど、3回に分けて出してもらえた。子どもたちはおいしく調理された野菜に舌鼓を打ちながら、それまで費やしてきた日々のことを噛み締めていた。

転章 持続的な教育活動にするために

2009年度の「緑檜原省エネ隊」の取り組みは、手探りの中で試行錯誤して作り上げていった活動だった。大変だった反面、岡田先生にも当時の4年生たちにとっても思い入れや充実感は大きかったという。ただその分、費やす時間と労力も大きくなり、基礎学習の充実とのバランスなど難しい面もあったとふりかえる。

新しいことへのチャレンジは、一見すると充実感にあふれていて、得られる学びも大きいように思われる。でも、それと同じようなモチベーションや熱い想いを持って続けていけるか、次々とクリエイティブな活動をつくっていけるかというと、現実的にはなかなか難しい。教員の独り善がりな強い思いだけで突っ走ってしまうことになると、子どもたちも息切れしてしまいかねない。

コンテストへのエントリーと1位入選という、いわば“ハレ”の活動は、非日常の活動だったがゆえに大きな手間と時間を割いてできたともいえるが、日常に戻ったときに、一過性の活動として立ち消えてしまうことにもなりかねない。大きな成果の裏側で、岡田先生はそんな難しさも感じていた。

ここで生まれた“芽”をどう継続的な活動へと育んでいくか。この年の4年生の子どもたちが5~6年生に進級していく中で活動を発展させていったり、学校全体に広げていったりするのは、学校全体のバランスからすると必ずしもプラスに働くわけではなかった。

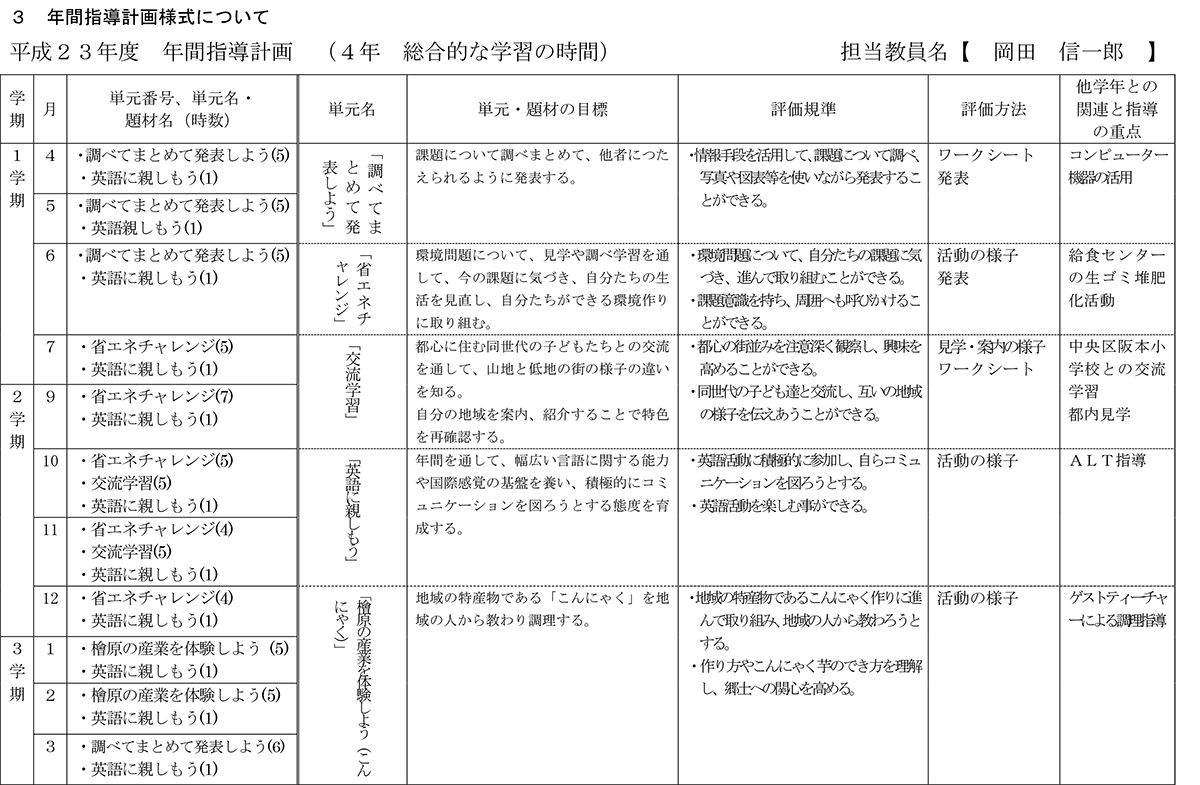

むしろ、3年生から6年生の4年間で取り組む総合的な学習の時間の中に、環境の重点学年を設けて、毎年4年生の2学期に実施する活動として「緑檜原省エネ隊」を位置づけていった方が、誰が担任することになっても続けていける教育活動になっていく。そうして堅実に続けていくことが、結果として一つの大きな力になっていくのではないか。

このため、段ボールコンポストによる生ごみ堆肥化を「起」とし、できた堆肥を使って野菜をつくって、給食で食べる「結」までの一連の流れだけに活動を絞り込み、4年生の2学期の中で完結できるようにカリキュラムを組むことにした。「省エネ」の名前は残しているものの、電力等消費量の計測・集計と比較などのCO2削減など直接的な省エネの学習や活動をカリキュラムに盛り込むことはあえてしなかった。

2010年度と2011年度の2年間、緑檜原省エネ隊の活動は岡田先生の手を離れて、4年生の総合的な学習の時間の一カリキュラムとして取り組まれてきた。2学期が始まってすぐ、9月・10月に堆肥づくりと野菜づくりを平行して進めることで、寒さ対策もできた。2学期中にすべてのカリキュラムをまとめあげることで、他の教科等への影響も抑えられる。できた野菜の収穫や、その野菜を使った給食も2学期中に完結できるようにスケジュールを組んでいった。

学習目標も実施する内容も明確に位置付けられ、初年度のファジーな試行錯誤の取り組みに較べると自由度は大幅に減ったといえる。でも、それは逆に言えば決められた枠の中で、どうすれば学習効果の高い活動にしていけるかというところに、工夫と苦労を集中できるようになったのだといえる。

作る野菜は、毎年変わっている。毎年の野菜づくりに協力・指導してくれる4年生の家族の提案等も受けて、いろんな野菜づくりに挑戦している。去年は、あきる野市辺りを中心に作られている「のらぼう」と呼ばれる地場野菜※3を作った。強い野菜で、江戸時代には飢饉の時にも収穫できて、飢え死にしないですんだと、石碑も建っているという。そんな新たな出会いと発見もできている。

なによりも、この緑檜原省エネ隊の活動は、新4年生となる子どもたちにとっては──先輩たちの取り組みは目にしてきたものの──、未知への挑戦だ。先輩たちの悪戦苦闘を見たり聞いたりしながら、4年生になっていよいよぼくたち・私たちの番だと取り組んでいき、その中で新鮮な思いとさまざまな気付きを得てきている。目新しいことに次々と飛びついていくのではなくて、予見できる枠組みの中で子どもたちの偶然の気付きを捉えながら意欲を盛り上げ、効果的な学習をつくっていくことの大切さ。

山里の小さな学校のこの小さな活動が、5年・10年と月日を重ねていって、学校の“文化”として定着していったとき、また新たな展開が見えてくるのかも知れない。