【第79回】コミュニティパワーで100%自然エネルギーの島から次のステップへ

2011年3月11日の東日本大震災、福島第一原発事故。私たちにとって3月は、エネルギーについて真剣に向き合う大事な月になりました。自分たちの大切な人や暮らしを護るために、どんなエネルギーの選択があるのか。本稿では、自分たちの未来を自然エネルギーで賄おうと計画し、それを達成したデンマークの小さな島、サムソ島を紹介します。

地域の人々の手で、地域の人々のための、分散型エネルギーシステムへの転換。その成功のカギはどこにあったのでしょう。

事の始まり

サムソ島 は、デンマークの中央ユラン地域に位置し、島全体で一つの自治体を形成しています。島の面積は114平方キロメートル。人口は3,720人(2018年1月現在)。ユトランド半島よりフェリーで1時間15分ほどの自然に囲まれたのどかな島で、農業と観光が主要産業でした。そんなサムソ島が、当時電源構成(電力を発電する方法の組み合わせ)の4%を占めるに過ぎなかった自然エネルギーを、100%にしようと取り組み始めたのは、1998年のこと。デンマーク初のエネルギー自活プロジェクトでした。

その背景には、デンマークで1970年代のオイルショックを機に、原子力発電をめぐって起きた論争があります。デンマークは1985年に原子力発電は導入しないと決定。また省エネと風力発電などの自然エネルギーにより化石燃料を減らす政策がとられ、1997年、京都議定書の採択により、政府が、自然エネルギー100%が実現可能であることを示すモデルとなるコミュニティを公募したのです。サムソ島はそれに応募し、モデル地域として選ばれました。

このプロジェクトを進める中心人物となったのは、それまで地元の中学校で環境学を教えていたソーレン・ハーマンセンでした。2008年に『タイム』誌が選ぶ「環境分野のヒーロー」の一人に選出された人物です。

ハーマンセンはエネルギー事務所の初代代表に就き、電気は本土からケーブルで送られてくるのが当たり前だと思っていた島民と粘り強くコミュニケーションを重ね、このプロジェクトへの理解を促し、早くも2006年には、地域の人々と共に、自然エネルギー100%を成し遂げました。

その後、2007年に設立されたNPOサムソエネルギーアカデミーのディレクターに就任しました。アカデミーは、持続可能なエネルギーやコミュニティパワー実践のための研究機関であり教育機関として、今ではデンマーク国内外から毎年約5,000人が訪れ、サムソ島だけではなく、国や地域、世界のさまざまなプロジェクトに関する会議やワークショップ、講習会等を多数開催しています。(以下、この記事で紹介する内容は、このサムソエネルギーアカデミーのサイトに詳しく掲載されています。

現在のサムソ島のエネルギー事情

現在サムソ島では、島内の電力需要の100%を、一基あたり1メガワットの陸上風力発電装置11基が供給しています。さらに、サムソ島の南岸には23メガワットの洋上風力発電機が10基あり、島と本土を結ぶ3隻のフェリー及び島内の自動車や農業機器等が利用しているガソリンやディーゼル等の化石燃料をすべて相殺するだけのクリーン・エネルギーを作り出しています。現在は液化天然ガスを燃料としているフェリーでも、今後地元のバイオガスプラントで製造されるメタンを燃料にする予定で、島内の家庭や農場から発生するバイオマス廃棄物が、フェリーの燃料供給源に循環利用される計画になっています。

また、熱需要の70%がすでに再生可能燃料で賄われています。地域暖房は麦わらや木質チップなどのバイオマスボイラーの熱で、供給設備から温水などの熱媒が配管を通じて供給されています。地域暖房でカバーされていない地域では、小規模風力発電機やソーラーパネルを利用して、エネルギーを自給する住宅も数多くあります。

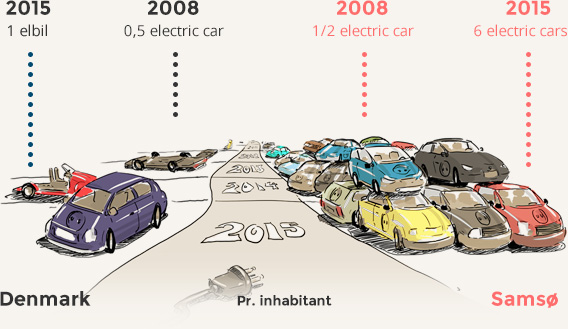

電気自動車の普及率も高く、サムソ島では現在、一人あたりの電気自動車の保有台数がデンマーク平均の1000人に1台に対して、1000人に6台と、デンマーク国内のどの市町村よりも高くなっています。市は、充電スタンドの増設を進めて、島民の電気自動車の購買意欲を後押ししています。

出典:エネルギーアカデミー「パイオニアガイド」(http://www.pioneerguide.com/)

住民所有の風力タービン

サムソ島が計画よりも早く自然エネルギー100%を成し遂げたのは、住民自らがインフラに投資する決断をしたからです。現在、風力タービンのうち9基は農家が個人で所有、2基は協同組合が所有して売電収入の一部を島のエネルギー開発に充てています。さらに海上にある10基の洋上風力タービンは2基を協同組合が、3基をサムソ島内の民間会社が共同所有、残りの5基はサムソ市が所有して、デンマーク本土に売電して収益を得ています。

自然エネルギーの導入によって、住民には副次的な経済効果ももたらされました。地域には雇用が生まれ、地域経済の活性化に結びついています。また、高価な化石燃料を購入する必要がなくなるという経済メリットも享受できています。さらに「自然エネルギーの島」として世界的に有名になったことで、観光客だけではなく、視察団や研究者の訪問が増え、ホテルやレストランは観光時期を延長させることが可能になり、収益が増大しています。

コミュニティパワーを引き出す

プロジェクト開始当初、ハーマンセンは懐疑的な住民を前に、島民自らがお金を出し合い、自分たちで風車を建てることにこだわったと言います。

「自分たちのものでなければ、風車なんて邪魔ものだ。どこかの会社の人間がやってきて建てた風車など、それが回るときの音がうるさくて腹が立つ。でも、それが自分のもので、風車が回れば収入になると思ってごらんよ。今度は風車が回る音がしないと気が気じゃなくなるものさ」(サムソ島とハーマンセンの取組を、取材を通して描かれた絵本「風の島へようこそ」から)

この実現のために、ハーマンセンは奔走しました。事務所には、多くの人々が集まり、様々な情報交換が行われました。バイオマスや太陽光など、自然エネルギーを導入したい人々への説明会やワークショップ、ソーラーパネルやバイオマスなどの設備を実際に導入した人々への訪問。風車導入の際には事前に何度も相談を重ね、地域の人々の自然エネルギー導入の必要性への理解を深めていきました。

「自分たちの使う電力は自分たちで作る」と、住民たちが考えるようになったのは、この粘り強い取り組みがあったからです。

次なる目標へ

エネルギー自給を達成した島民は、島の将来へと目を向け始めました。2011年には、新たにSamso 2.0「ベストからその次へ」が掲げられ、自分たちのベストプラックティスに拘泥せず、次の目標として、2030年までに化石燃料ゼロの島を目指して取り組み始めました。

その具体的な目標は以下の通りです。

- 目標1:化石燃料はサムソ島では使用しない。2030年に向けて、石炭、石油や天然ガスの利用をなくす。

- 目標2:分散型の再生可能エネルギーシステムを継続できるよう、陸上及び洋上の風力タービンを、順次、より効率的なタービンと取り換えていく。

- 目標3:サムソ島内及びデンマーク本土との輸送をすべて再生可能エネルギーとする。そのために2020年までに島内のすべての車の50%を電気自動車にする。

- 目標4:暖房機器の省エネを進め、2020年には、2011年よりもエネルギー消費を30%削減する。

- 目標5:電気の消費削減。2009年時の消費量を2030年まで超えないようにする。

- 目標6:チャンスは逃すな。サムソの文化資源及び自然資源の持続可能な活用を推進する。目標7:パートナーシップを強化する。

(エネルギーアカデミーのサイトより引用: https://energiakademiet.dk/en/fossilfri-o/ )

さらに2017年には、次の目標Samso 3.0「循環型経済」というあらたな目標にサムソの人たちは動き始めています。また同年、エネルギーアカデミーでは、サムソの人々が自然エネルギー100%をどうやって達成したのかをまとめた「パイオニアガイド」をウエブ上で発表しました。

パイオニアガイド

ガイド制作を始めたのは、「こんなガイドが、私たちが取り組みを始めた時にあったなら、何度も何度も思いがけない壁に頭をぶつけずに済んだかもしれない。同じコミュニティのなかでの対立や厳しい議論をせずにすんだかもしれない」、「他の地域や国で今後同じような取り組みが行われるのを、ガイドを通じて支援したい」(パイオニアガイドのなかのビデオから)という思いからだったといいます。

このガイドは、住民との対話、住民同士のコミュニケーションの重要性を指摘しています。エネルギーアカデミーのサイトの写真は、ほとんどが住民間の対話の写真ばかりです。

最初、プロジェクトは技術者や専門家を中心に、キロワット時やコストの計算、10年間の資源計画など、技術的側面の話が主でした。フォーマルな会議が何度も開催され、コミュニティの中心人物や商工会議所、事業者などを対象に、再生可能エネルギーのビジョンが伝えられました。

けれどもそれに平行して、ハーマンセンは、島民自らがエネルギーインフラに投資するという新しいスキームの実現に奔走しました。当初はハーマンセンの活動の7割をフォーマルな会議への出席が占めていましたが、次第にワールドカフ【1】の形式で行われるような、インフォーマルな会合が増えてきました。人々はカジュアルな雰囲気のなかで、再生可能エネルギーの島になるということは、どういうことか、自由に意見を交わし始めました。インフォーマルな寄合は成功をおさめ、技術的・資源的な視点からではなく、市民の目線で、島民同士で、エネルギービジョンが語られ始めました。

自然エネルギーの島100%が達成された頃には、ハーマンセンの活動の8割が、こうしたインフォーマルな寄合や会合に割かれるようになっていました。

エネルギーアカデミー・パイオニアガイドの中のビデオから:対話・対話・対話…の場面が延々と続く

インフォーマルの会合として、パイオニアガイドで紹介されているのが以下の3形態です。

- サークル(またはカウンシル):古代から続く寄合のかたちで、知り合い同士のカジュアルな会話を、深く人の話を聴き、思慮ある発言の場へと変える。

- ワールドカフェ:実際の生活のなかにある課題を、一つのテーブルに4~5人ごとに集まって語り合う場。多様な人々からグループとしての知恵を引き出すのに最適。情報交換、関係性の構築、内省、行動計画作成などにも効果的である。

- オープンスペース:集う人々が共通に持っている課題について、深く創造的に考える場。議題は参加者に提供してもらい、それをとことん考えようという人々がグループとして語り合う。

エネルギーアカデミーのサイトには、通常よく言われる「Think Globally, Act Locally」ではなく、「Think Locally, Act Locally」と書かれています。気候変動という地球環境問題に、市民参加と共同所有というローカルな行動でチャレンジしていこうということです。そのためにローカルな資源を活用し、ローカルなノウハウを蓄積していくことが必要で、それは日々の対話の多さにかかっているのだというのです。

さいごに

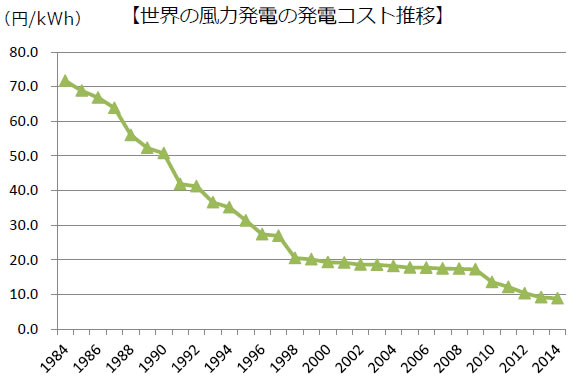

今日、デンマークのエネルギーの3分の1が風力発電で賄われています。自然エネルギーのコストは概ね世界的に下がり続けています(1980から1990年代にかけて、世界の発電設備の大型化や市場拡大に伴うコスト削減効果により風力発電コストが大幅に低減。2010頃からは、風力新興国での導入等により、更なるコスト低減が進んでいる)。

日本では、2030年のエネルギーの姿を示した「エネルギーミックス」で、電源構成のうち1.7%程度を風力発電にすることを目標にしています。しかし、2017年3月時点で、太陽光発電は2030年見通しに対して約61%の導入が進んでいるのに対し、風力発電は約34%しか導入が進んでいません。

毎年少なくとも3月を、私たちもサムソの島民のように、自分たちの地域のエネルギーシステムについて、考えてみる月にしてはどうでしょう。

(平成29年5月、日本銀行基準外国為替相場及び裁定外国為替相場)

参考資料

- サムソエネルギーアカデミーのサイト

- パイオニアガイア(エネルギーアカデミー)

- アラン・ドモンド作・まつむらゆりこ訳 「風の島へようこそ」(福音館書店、2012年刊)

- the Gurdian誌「Energy positive: how Denmark's Samso island switched to zero carbon」(2017年2月24日)

- 農林水産省食料産業局再生可能エネルギーグループ「農山漁村における再生可能エネルギー発電をめぐる情勢」(平成27年7月)

- 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部「再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題について」(平成29年5月25日

- 経済産業省資源エネルギー庁「これからの再エネとして期待される風力発電」(2018年2月6日)

- ブライアン・ワルシュ(BRYAN WALSH)「環境分野のヒーロー2008」タイム誌(2008年9月24日号)

- 近藤かおり「デンマークのエネルギー政策について―風力発電の導入政策を中心に」レファレンス誌(2013年9月号)、国立国会図書館