【第24回】高齢者が育てるみどりのカーテンを、“豆記者”たちが取材に訪問 ~子どもと高齢者のうりとも交流(東京新都心ロータリークラブ&新宿区立環境学習情報センター)

2013.02.06

東京新都心ロータリークラブが始めた、地元新宿の支援につなげるための新たな社会奉仕活動

新宿区立環境学習情報センターは、新宿副都心の“緑のオアシス”、区立新宿中央公園の中にある。区民と事業者と行政の連携・協働による運営をコンセプトに、2004年6月に開設した環境学習の拠点施設だ。1階には、新宿の芸術・文化の発信拠点となっている区民ギャラリーを併設し、これらを総称して「エコギャラリー新宿」と称している。開設当初より、NPO法人新宿環境活動ネットが公募による指定管理者として、管理運営を代行している。

同センターの主な事業には、新宿の環境学習応援団「まちの先生見本市」の開催と小学校等への出前事業のコーディネート、地域で活動する人材育成事業「新宿区エコリーダー養成講座」の実施、家庭や事業者のユニークな環境への取り組みを募集・表彰する「新宿エコワン・グランプリ」、都市と農村の交流エコツアーの実施などがある※1。地域の自発的な環境活動が推進するように人材育成やプログラム提供、コーディネーションなどの支援をしていくのが同センターの役割だ。

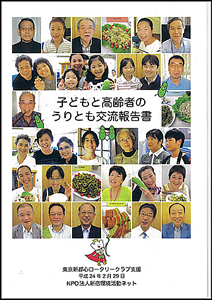

今回紹介する『子どもと高齢者のうりとも交流』も同センターが関わる事業の一つ。2010年の夏、東京新都心ロータリークラブ会長の阿川功さん(当時)と社会福祉委員長の松井信孝さん(同じく当時)が同センターを訪れてきたことに端を発する。企画の内容は、地域の子どもたちが“豆記者”となって、高齢者の人たちが育てるみどりのカーテンの生長の様子を取材するというもの。取材を通じて、子どもたちと高齢者との世代間交流を期待したという。

ロータリークラブは毎年7月から新たな年度がはじまって、任期一年の役員人事を一新しているが、2010年7月に会長を務めることになった阿川さんが新たな社会奉仕活動として、地元新宿区の支援につながることをしたいと考え、同区が力を入れていた「みどりのカーテン」事業を担当する環境学習情報センターを訪ねることとなったのが、この交流を生むきっかけとなった。

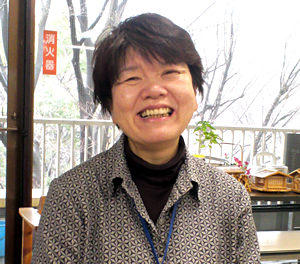

センター長の御所窪和子さんはこの時の話について、以下のように話す。

「最初は区内の保育園や幼稚園にゴーヤの苗やプランターなどの資材セットを配ってみどりのカーテンを広めるための支援をいただくというお話だったのですが、いっしょに話をしているうちに、ただ配るだけではなく、みどりのカーテンを通じた交流が生まれるような事業にしたいですねと意気投合したんですよ。新宿区の事業としてみどりのカーテンの取り組み(新宿「みどりのカーテン」プロジェクト)を開始して今年で5年目になりますが、節電やCO2削減の効果ももちろんあるんですけど、ゴーヤを育てることでご近所づきあいが増えたとかコミュニケーションのきっかけになったといった感想がとても多いんですね。参加者の一人が、そうしたゴーヤが育むご近所さんたちとの関係を“うりとも”という言葉で表現してきて、『これいいね、新宿のみどりのカーテンは“うりとも”でいこう!』と、ちょうどみんなで話していたところでした。一方、ロータリークラブさんは、地域社会の結びつきや家族・親族の結びつきが弱まってきていることに対して強い問題意識を持っていらした。話を進めるうちに自然と、今回の事業ではみどりのカーテンを通じた子どもと高齢者との交流を軸に組み立てていきましょうと話がまとまっていったのです」

2012年度で5年目を迎える、新宿「みどりのカーテン」プロジェクトの取り組み

新宿区が、地球温暖化防止に向けた区民の取り組みの一つとして、新宿「みどりのカーテン」プロジェクトを立ち上げたのは、2008年度だった。環境学習情報センターの事業として、区民・NPO・事業者・行政の連携チームにより構成されたプロジェクトメンバーが企画運営を担っている。

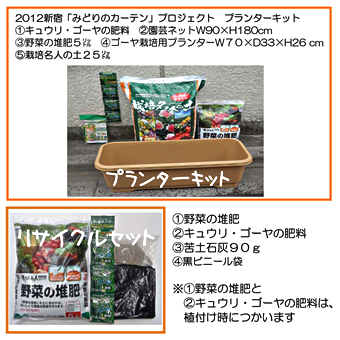

2012年度で5年目となったこの取り組みでは、春先の5月に説明会を開催し、初めて参加する人たち向けの「プランター(育成)キット」、もしくはすでに参加したことのある人を対象にした「土のリサイクルセット」を配布するところから始まる。

「プランターキット」には、ゴーヤ用肥料、園芸ネット(W90×H180cm)、野菜の堆肥5リットル、栽培名人の土25リットル、ゴーヤ栽培用プランター(W70×D33×H26cm)およびゴーヤの苗2株が含まれ、マニュアルに沿って植え付けるための資材等一式がパッケージ化されて、すぐに取り組みを開始できる。一方、「土のリサイクルセット」には、前年度までに使ったプランターキットを再生させるための土のリサイクル材と苦土石灰90グラム、黒ビニールを含み、ゴーヤ用肥料とゴーヤの苗2株と併せて配布している。

2011年度実績では、各地の地域センターなどで合計10回の説明会を開催し、初めての参加者450人(世帯)、2回目以上のリピーター343人(世帯)の合計793人(世帯)が参加。これに施設・事業所の120件を加えて、合計1,731枚のみどりのカーテンが区内にできたという(ゴーヤ1株でカーテン1枚として計算)。

6月には「みどりのカーテンサロン」を開催。各家庭の生育状況や心配事などについての情報交換と質疑応答による専門家からの実践的なアドバイスを受けて、自宅でのみどりのカーテン生育につなげていくための会合だ。

夏には、ゴーヤの実や葉っぱを使った料理教室で、簡単・手早くできるレシピの紹介・実習もあった。

秋には、各参加者がつけてきた生育記録シートと実施しての感想を提出する。この記録シートは、環境学習情報センターの特設展で展示されたほか、年明けの「まちの先生見本市」でも展示され、来場者の投票によるコンテストを実施。センター主催の新宿エコワン・グランプリに「みどりのカーテン特別賞」を設けて表彰している。

ちなみに、「うりとも」という言葉が出てきたのも、生育記録シートの感想欄の中だったという。

さらに、土のリサイクルと生ごみから堆肥化の講習会も開催し、一年を通した循環型のプログラムとして構成している。

写真を並べたりイラストを配したりと、個性的な報告が並ぶ。

ゴーヤを植えて作った“みどりのカーテン”がコミュニティ機能の強化に役立った

もともとは、節電やCO2削減を目的に始めたみどりのカーテンプロジェクトだったが、参加者からの報告の中には、ゴーヤを育てたことで家の前を通る子どもたちが「これなあに?」と声をかけてきたとか、近所の人と話す機会が増えたといった、つながりやコミュニティができたことを強調するものが多かったという。そんな報告の中から御所窪さんがいくつか紹介してくれる。

「高齢者施設でもゴーヤを育ててくれているんですけど、中にいつも独りでいてまわりの人たちとほとんどしゃべらなかった方がいたそうです。ゴーヤの水やりをお願いしたところ毎日やってくれるようになって、そのうちに世話している植物について話をするようになったというんですね。それは、たぶん土から受けるものとかゴーヤから受けるエネルギーなどいろんなものがあって、それらの作用が変化をもたらしたんじゃないかなと思うんです。ある意味で、その人にとって人生を変えるきっかけになったといえますよね」

みどりのカーテンを育てていると一軒家の場合は道路際に出て世話をしたりするから、通りかかった人から声がかかったりする。アパートのベランダなどでプランターに植えていても、カーテン状に張り出すから遠目でも目立つ。そこから広がっていく話が結構多いという。独り暮らしの高齢者にとっても外に出るきっかけとなっている。

ちょっと旅行に行くときに近所の人に水やりのお願いをすることもある。お礼代わりのお土産を買って帰ったことがきっかけになって近所づきあいが復活したという報告もあった。暑くなるとともに実がたくさん成る。ゴーヤ料理のレシピをさまざま紹介しているものの、どんどん成るから食べきれない。それを近所に配って、つき合いが深くなっていった。あるいは、いつもは野菜を送ってもらっている実家に“新宿産のゴーヤ”といって送った家族もあった。

新宿区のこの事業は、苗や資材を配るだけでなくて、みどりのカーテンに取り組む人たち同士の交流の機会を設けたり、やってみた中で湧き上がってきた疑問や悩みを解消するための専門家のアドバイスを提供したりする辺りが特徴的だ。しかも、その環のつながりは取り組む当人たちの間にとどまることなく、次第により大きな環へと広がっていって、みどりのカーテンを軸に地域の人たちを巻き込んだ環へと大きく発展しているのが興味深い。

当初、5年間の期間限定プロジェクトとして2012年度で事業が終了する見込みだったみどりのカーテンプロジェクト。予算が付かなくなるとプランターなどの資材はもちろん、苗も配ることができなくなるからと、3年目の後半頃からは、成った実から採った種を保存して自分たちで苗を作れるように方向転換を図っている。

ただ、種採りして育てた苗でみどりのカーテンを作った人たちの報告書の中には「今年は実が少なかったのが残念」などといった感想も見られた。葉っぱで日陰を作って、節電やCO2削減につなげたいというお題目がある一方で、成った実を食べたりご近所さんに配ったりして楽しむということが、やっている人たちにとっては大きな動機づけになっているということを改めて実感したという。

実がたくさん成る固定種に苦労していると語る御所窪さんだったが、その後予算もついて、2013年(6年目)も事業を継続できることになったと喜ぶ。

地元小学校との協働による“うりとも交流”への発展をめざして

「子どもと高齢者のうりとも交流」は、みどりのカーテンプロジェクトの取り組みをベースに、子どもと高齢者との交流促進につなげるねらいで発展させたプロジェクトだ。

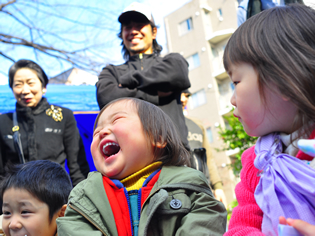

豆記者を務める子どもたちが、ゴーヤを育てる高齢者のお宅を訪問してインタビューするというのが大筋の流れだが、子どもたちにとっても高齢者にとっても、3世代でいっしょに暮らすことは近年はなくなってきているから、双方にとってよい交流のきっかけになっている。

取材を受ける高齢者にとっては、丹精込めて育てたみどりのカーテンの話を子どもたちが熱心に聴いてくれることが、社会の中で一役を担えているという実感や手応えを生むことにもつながっている。特に一人住まいの高齢者にとっては、日常的に話をする相手もいないことが多く、豆記者の子どもたちとの交流は生活に張りをもたらしてくれる効果もあったという。

何度か取材の訪問を受けて、豆記者の子どもたちと打ち解けてくると、みどりのカーテンの話だけにとどまらず、地域の歴史や文化のこと、自宅で育てている他の植物のこと、戦争中の様子など、いろいろな話へと広がっていった。電話番号を交換して、お祭の時などに声をかけ合っていっしょに出かけたりという交流もできた。ゴーヤの育成を通じた核家族世帯と高齢者世帯の交流は、取材期間を終えた今も続いているという。

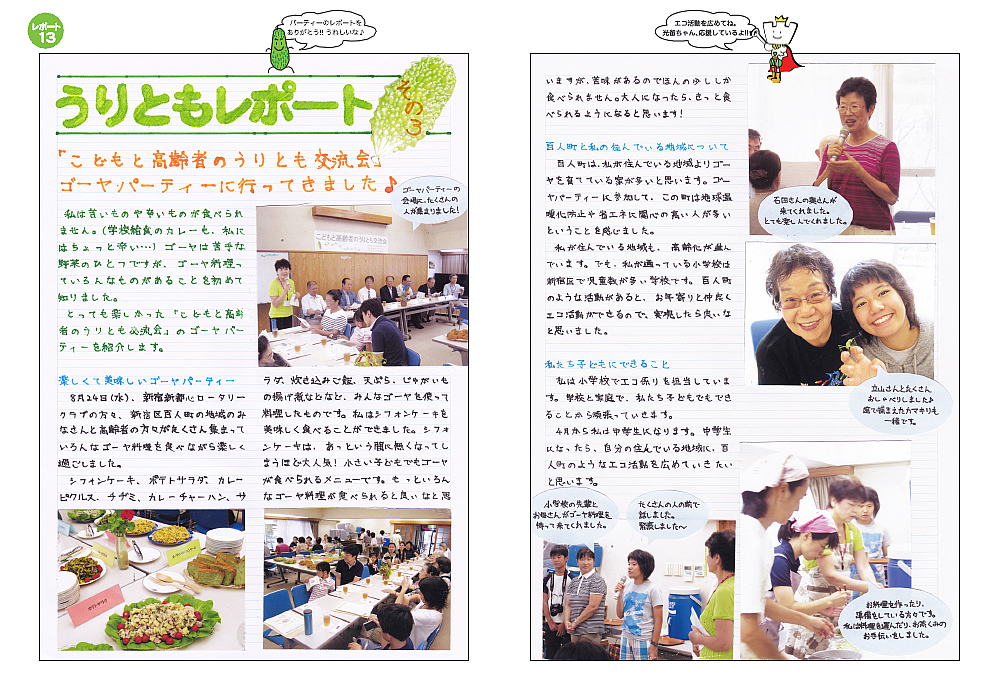

8月末には、取材協力していただいた高齢者の方々を招いた交流会を開催して、ゴーヤを使った料理に舌鼓を打ちながら楽しいひと時を過ごした。

「今年は、かわいいお嬢さんたちと思いがけなく楽しくさせていただきました」

そう喜ぶ高齢者もいれば、一方では「自分のおじいちゃん・おばあちゃん以外と接する機会もなかったので、声をかけてもらえてとてもうれしかった」とわが子の様子を紹介したり、「お訪ねするたびに冷たいお茶を出していただいたと喜んでいました」と高齢者の心遣いに感謝するお母さんたちの声も聞かれた。

初年度の2011年度、春に始まった事業が終了したのは、秋も深まった11月。ロータリー年度は7月から6月の一年間だから、途中で役員の入れ替えもあった。2011年3月の東日本大震災では、ロータリークラブでも被災地支援に資金をまわしていた。それでも地元新宿への支援も大事だと、予定通りの事業実施が決まるという経緯もあった。

2012年度も、ロータリークラブ支援によるこの事業は継続している。ただ、やり方は少し変えている。初年度は、手探りでのスタートだったこともあって、センターに関わりのある人たちを中心に企画への参加募集の声掛けをしたが、せっかくなら近所の子どもたちに豆記者として来てもらい、通学時の声かけなども含めた日常的なつながりへと発展させたいという意見が出てきた。初年度にもコーディネーターとして関わった地元町内会の白井道美さんが地元の西戸山小学校の校長先生と相談し、学校を通じてプリントを配ってもらって、希望者が自発的に手を挙げて参加するという形で実施することになった。

低学年を中心に10数組の参加があり、みどりのカーテンを育てる高齢者宅への取材を実施した他、夏には同小学校の家庭科室でお茶会を開催して、親睦を深めた。

2013年度には、うりとも交流プログラムも3年目を迎える。他の地域からも、高齢者や子どもたちの保護者からを中心に「うりとも交流」のような取り組みを実施してほしいという要望がある。

センターとしては今の段階で手を広げるだけのマンパワーはないものの、これまで5年間のみどりのカーテンプロジェクトを実施してきた中で、各地に核になる人たちも出てきている。その人たちが中心になって、各地域なりの取り組みができるようになってきている。

「そろそろセンターの役割もだいぶ完成に近づいているかなと感じることもあります。いろんな地域で、その地域らしい活動が育っていってくれればうれしいですね。全体を牽引しつつ、そうした各地の自発的な活動をサポートしていきたいと思っています」

そういって笑顔を見せる御所窪さんだ。