【第67回】生徒たちの委員会活動を通じて全校生徒に呼びかける環境への意識と行動が、作法として身に付いていく(都立つばさ総合高校ISO委員会)

2015.12.24

高校生の、高校生による、高校生のための“環境サミット”

2015年11月22日(日)。天気はすっきりとしない曇り空に覆われていたが、どうやら雨の心配はなさそうだ。

蒲田駅からバスで10分ほどのところにある都立つばさ総合高校の校門をくぐると、『高校生環境サミット』の大きな看板が出迎えてくれる。立て看板や壁の案内矢印に従って校舎内に入ると、机を並べた受付が設置されている。すでにメイン会場となるホールでは、高校生環境サミットの開会式が始まっていた。この日は、2004年の第1回から毎年この時期に開催される、第12回高校生環境サミットの当日を迎えた。

「本日はお忙しい中、高校生環境サミットにお集まりいただき、ありがとうございます。今回のテーマは、『教育の中の環境』です。学校教育の中でさまざまな環境問題について知り、知識を深め、意識を育むことで、個人個人の将来的な環境活動につながると考えています。ただ、それには課題もあります。環境問題だけを知るだけでなく、自然の仕組みや人間の関わりと影響、つまり環境問題と人の生活について深く学び、自然が共に生きるものと知ることが大切だと思います。この環境サミットでこれからの環境問題の課題について議論をし、結論に少しでも近付けたらと思います。また、環境問題のために私たちができる活動は、単にリサイクルやリユースだけではありません。まだまだ多くの活動があります。参加者や参加団体の間で情報交換を行い、新しい知識を持ち返り、さらに別の視点でそれぞれの活動につなげていきましょう!」

主催者を代表して登壇したISO委員会委員長の森谷裕里(もりやゆうり)さんが、高らかに開会の宣言をした。

「高校生環境サミット」の看板。

都立つばさ総合高校は、多摩川の下流域、河口から数kmほどの川沿いに位置し、2002年に東京都立としては2校目となる総合学科設置校として、旧都立羽田高等学校と旧都立羽田工業高等学校が発展的に統合して開校した。

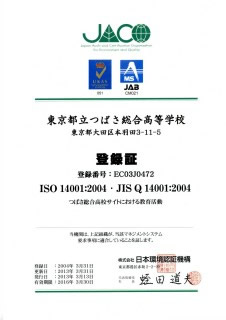

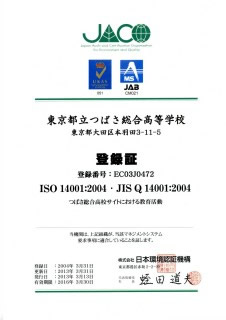

2004年には都立高校として初となるISO14001の認証を取得。校内に設置したISO推進委員会が運営主体となっている。このISO推進委員会の中に、生徒会執行部及び委員会活動の一つであるISO委員会の役員が参画して、教職員や保護者とともに、構成員としての役割を担っているのが、つばさのISO活動の特徴の一つになっている。そして、このISO推進委員会の下に、全教職員及び生徒が位置づけられ、学校全体としてISO14001の環境マネジメント活動に取り組んでいる。

この日開催された高校生環境サミットは、ISO推進委員会が定めた環境目標の項目の一つとして、“高校生の視点で環境を考える”ことを目的に実施される、年1回の恒例イベントだ。

ISOの取り組み自体も生徒主導で進める部分が少なくはないが、このイベントはまさに生徒たちが主体になって、企画・運営に大きな力を発揮している。

つばさのISO活動の中心的な役割を担う、ISO委員会

生徒によるISO活動を取りまとめ、率先するのが、ISO委員会だ。学習指導要領において特別活動の中に位置づけられた生徒会活動の一環として行っている委員会活動の一つ(例えば、風紀委員会とか図書委員会、保健委員会などと同じ位置づけ)だから、毎年の年度初めに、各クラスから2名以上が選出されてスタートする。今年度(2015年度)のメンバーは総勢48名。3学年の合計は18クラスなので本来なら36名になるが、“私もやりたい”という人たちがいて増えているのだという。

「ISO委員会は、他の委員会の中でも比較的人数が多い方です。生徒たちの中には2通りの考えがあるようです。1つは、前の年もやっておもしろかったから、今年は中心になって活動したいという人たち。もう1つは、実は面倒くさそうな委員会でもあるので、人数を増やして乗り切ろうという考えです。例えば、保健委員会なら毎月1回集まって石鹸の交換をするのがほぼ活動のすべてになります。それくらいの活動量が通常の委員会活動なのですが、ISO委員会の場合は、月に1度は朝早くに来て全校生徒に対して宣伝をしたり、毎週1回ゴミステーションの前に立って分別の注意をする当番があったり、毎週木曜日には集まったゴミの分別をさらに細かくきれいに整理したりとさまざまな仕事があります。ですからプラスアルファの人員を出すことで、各クラス2人に回ってくる当番を交代でこなしていこうという、そんな目論見もあるようです」

同校の環境管理責任者としてISO推進委員会事務局を担当する、商業科・国際文化理解科教諭の吉岡大介先生がそう説明する。

こうしたISO委員会の“仕事”の内容は、ISO推進委員会が定める環境目的・目標に位置付けられたものだ。

「環境目的・目標として8項目を立てています。今年度は、4月24日の第1回ISO推進委員会で決定しましたが、内容的には前年までと大きくは変えていません。逆に言うと、昨年度これらの目的・目標に沿って活動した結果が有意義だったということが言えます。これらを達成するために学校の環境活動を組み立てていくわけです。8項目の中で、特に生徒のISO委員会が関わるものとしては、まずは本日開催している高校生環境サミットが「3.環境に関する他校との交流」に当たります。それから「6. 省エネルギーの推進」の実施も基本的に生徒たちです。「7. ゴミの再資源化と減量」も、枠組みは大人が作りましたが、中身で動いているのは完全に生徒たちです。そのほか、「4. 環境関連情報の発信」については、ホームページからの発信は私が担当していますが、それと別に『USO800』という紙の広報誌を生徒たちが発行しています」

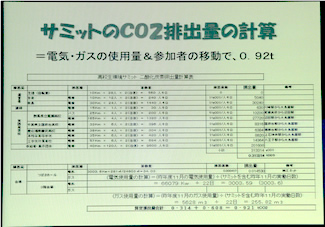

高校生環境サミットの開催によって排出されるCO2量をカーボンオフセット

今回の高校生環境サミットで力を入れた企画の一つに、カーボンオフセットの取り組みがあった。サミットの開催に伴って排出されるCO2量を計算し、それに相当するCO2吸収量を森林の整備・育成によって生み出したクレジットの購入によってまかなうことで相殺して、差し引きのCO2排出量をゼロにする仕組みだ。しかも、クレジット購入先の森への支援にもつながる。

オフセットの対象となるのは、前年度のサミット開催で使用した電気やガス及び参加者の移動距離から計算したCO2の排出量だ。制度を推進している団体の協力を得て勉強会を重ねながら計算した結果は、0.92トンのCO2排出と算出された。これをオフセットするため、1トン分のクレジットを購入するのだが、そのクレジット購入先を、サミット来場者等の投票によって決めようというのが、つばさならではの工夫だ。

午後のセッションの高校生実践発表では、つばさ総合高校のカーボンオフセットの取り組みについて、ISO委員会副委員長の田中杏実(あみ)さんと鶴田彩矢香(あやか)さんが、これまでの経緯説明と他校への広がりをめざした呼びかけを行った。

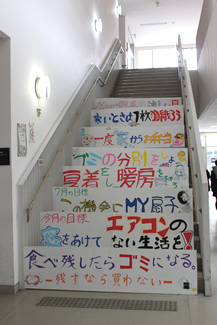

「私たちは、CO2排出量削減のために、2004年度から学校の電気使用量の抑制に取り組んできました。照明や空調をこまめに消すといった、無駄遣いを防ぐ行動や、クールビズ・ウォームビズといった節電のための工夫を全校に呼び掛けています。また、先生方にも空調の温度設定や照明の点灯箇所の検討などについてお願いをしてきました。この結果、年間の電気使用量を約35%削減し、今もその水準を維持しています。ですが、使用量の削減には限度があります。それに“減らせ・節約しろ”ばかりではみんな飽きてしまいます。何よりも活動してきた私たちが、よくないものを減らす活動だけでなく、いいものを増やす活動をしてみたいと思うようになってきました。そんなある日、先輩たちがカーボンオフセットという仕組みを見つけてきたのです」

ISOの取り組みを通じた、CO2削減の効果と課題について、田中さんがそう説明する。

「クレジットを購入することで、自然豊かな地域とつながりができて、楽しくてかけがえのない体験ができるかもしれません。期待が高まりました。ただ、学校の出すCO2の全量をクレジットで帳消しにするお金はありません。そこで、対象を限定し、代わりに他の学校にも少しずつカーボンオフセットに取り組んでもらうよう呼びかけていって、広めていくことを考えました」

カーボンオフセットに取り組むことになった経緯と、今回の発表を通じた呼びかけについて、田中さんはそう話す。オフセットの対象は、毎年開催している高校生環境サミットに決めた。ちょうど1トン分のクレジレットを購入すれば、オフセットは完了する。ちょうど森への関心が高かったこともあって、クレジットの購入先には森林保全の取り組みを行っている団体を選んだ。

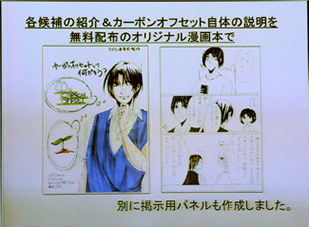

「ですが、森林保全による削減量を販売している団体はたくさんあります。それらの中からどこを選ぶのがベストの選択になるのか。しかも、ただ単に“カーボンオフセットをしました”と発表したところで、あまり関心を持ってもらえるとは思えません。そこで、クレジットの購入先を投票によって選ぶことで、カーボンオフセットの取り組みをアピールするとともに、支援先のアピールにもつなげることを考えました。購入先の候補をいくつか用意し、11月にある次回の環境ミットでどこのクレジットを購入するのがふさわしいか、参加者に投票してもらって選んでもらうのです。予行演習を兼ねて、9月の文化祭でも投票を実施しました。投票を通じて、多くの人に強い関心を持ってもらい、カーボンオフセットが広がってくれればと思ったのです」

クレジット購入先の候補として、地方公共団体を中心に4つの団体を選んだ。いずれも間伐や植林によって森林の保全や育成に取り組んでいる団体だったが、その分、東北や中部と東京からの距離は遠くなった。当初は各団体を実際に訪問して取材することを計画したが、時間や費用の面から断念。代わりにアンケート調査と送ってもらった資料をもとに展示パネルを作成した。

そうして迎えた、9月の文化祭と11月の高校生環境サミット当日。展示パネルの前にメンバーが常駐し、訪問者に直接説明して、アピールと投票の呼びかけを行った。結果を、サミットの閉会までに取りまとめて、発表。順位が発表されると歓声が起こり、“今回の高校生環境サミットで排出したCO2もまた、次回のサミットでオフセットしたい”という表明に、会場は拍手で湧きあがったという。

新年度からの展開について、鶴田さんが発表を引き継ぐ。

「こうして2014年度の取り組みは終了しましたが、いくつか課題が残りました。まず、投票した方々の声を振り返ると、知名度に基づく人気投票になっていた面があります。投票数も多いとは言えませんでした。これは、候補が4つとも森林関係だったことと、私たちの情報提供が不十分だったことが原因だと考えています。現地への取材に行けず、それぞれの取り組みの実際や魅力を自分たちの中で十分に消化しきれなかったからでした。さらに、隠れた目的であった購入先との交流も、クレジットを購入しただけで、結局は何もできませんでした」

これらの課題を踏まえて、2015年の高校生環境サミットにおけるカーボンオフセットの取り組みが始まった。

「まず、今回選んだ購入先候補は、東京近郊の地で、直接訪れて、活動の様子を見たり話を聞いたりできることを重視して選びました。加えて、違いをわかりやすくするために、今回はCO2の削減・吸収に関して、異なる取り組みを行っている団体を候補として選びました」

候補となった3団体は、住宅における太陽光発電設備の導入促進によるクレジット創出をめざす「NPO法人ちがさき自然エネルギーネットワーク」(神奈川県茅ケ崎市)、山岳地帯の地域特性を生かした小水力発電とカーボンオフセット付農産物の開発・販売を進める「山梨県南アルプス市役所」、そして薪の製造と薪ボイラーの導入による木材・木質バイオマスの活用によってクレジットを創出している「東京都檜原村役場」。夏休みには、ISO委員会メンバーが手分けして各団体を訪問し、現地を見て、担当にインタビューして、それぞれの団体が守り・育てようとしているものの魅力や関わっている人たちの想いに触れ、交流する機会をつくった。

今回のサミットでは、そんな肌身で感じた各団体の活動の内容と魅力をまとめて紹介用の展示を作成し、来場者に直接話しかけて投票を呼びかけていった。

「カーボンオフセットの取り組みを広げようと苦労してきた私たちですが、実際に取り組んでみて、カーボンオフセット自体は案外簡単で、しかも思ったほど大きな負担もなく始められることがわかりました。排出量の計算は、高校生でも十分できます。単価は、1トン1万円くらいですから、例えば、文化祭の出し物で出たCO2をオフセットしてクレジット購入費を生徒会費から出すということも難しくはないと思います。また、文化祭の中でそのことをアピールしたり、環境に関する掲示などを行ったりすれば、“環境に配慮した文化祭”として発信することができます。皆さんの学校でも、ぜひやってみませんか、カーボンオフセット!!」

鶴田さんはそんなふうに発表を締めくくった。

高校生対象の環境コンテストで受賞した準グランプリ。副賞として招待された黒姫にあるアファンの森のプログラム体験が一つの転機となった

カーボンオフセットを導入したそもそものきっかけは、つばさ総合高校ISO委員会の取り組みが高校生対象の環境コンテストで入賞したことにあった。

2013年12月14日(土)に開催された第2回「AEON eco-1グランプリ」※1には、全国141校154件の応募の中から一次・二次審査を通過した14校が参加して、最終審査会のプレゼンテーションに臨んだ。つばさ総合高校も、首都圏ブロックの普及・啓発部門代表としてグランプリ大会に参加することになったのだ。

環境ISOの取り組み、中でもゴミステーション設置などの対策とそれによるゴミ排出量の大幅な削減等が評価された結果、見事、準グランプリに当たる「文部科学大臣賞」を受賞。副賞として、1泊2日で長野県黒姫の「アファンの森」※2での体験プログラムの招待を受けることになった。審査の講評では、「高校生活で出てくるゴミについて極めて科学的な分析をし、削減につなげたことを高く評価しました。6分の1に減らした実績は、他の学校にも広がる期待を高めます」と最大限の評価を得ている。

「アファンの森での体験プログラムは彼らにとっても大きな経験になったようです。それですっかり、“森っていいな”とみんなで話すようになって、翌2014年の環境サミットでは『森が生み出すもの』というテーマで開催することになりました。その年の企画を練っていく中、森への支援活動の一環として、また同時につばさの取り組みを広げていくための一つの方向性として、カーボンオフセットを導入することになったのです。クレジットの購入先について話し合ったとき、彼らが候補として挙げたのは、すべて森林吸収系のクレジットばかりでした。きっかけが森の体験プログラムでしたから、迷いはなかったんですよね」

吉岡先生は、そう説明する。

入賞校を紹介する壁新聞。

環境サミットで出会う他団体の活動から、自分たちの活動への刺激とアイデアをもらっている

この日の高校生環境サミットには、つばさ総合高校を卒業して進学した大学のメンバーとして参加した、つばさのOGもいた。

東京都市大学のISO学生委員会は、毎年、高校生環境サミットに出展している常連団体の一つ。今年度新入学生として加入した1年生の古賀光涼(みすず)さんは、高校在学当時には、つばさのISO委員会の中心メンバーとして活動。前年度の環境サミットは、主催者であるISO委員会委員長として、出展団体を迎え入れていた。

今年、立場を変えて里帰りすることになった古賀さんは、高校時代の活動と大学生としての活動について次のように話す。

「高校の時の活動は、先生方の全面的な指導と協力があって、企業や大学など外の団体との強力なコネクションが生かされた活動ができていたことを改めて感じています。それに対して大学のISO学生委員会の活動は、学生主体の活動ゆえに、より自立した活動が求められます。サポートがない分、自分たちで工夫し、切り拓いていかないと何事も始まらないんですね」

ともすると、身内感覚の活動になってしまっていることに、高校時代の恵まれた活動を懐かしく思い出すという古賀さんだったが、この日の高校生環境サミットや12月のエコプロダクツ展などの機会に、さまざまな団体の人たちと積極的に話をして、連携した活動を作っていきたいと話す。

同じく出展団体の一つ、工学院大学付属高校からは、リサイクル部と生徒会が共同で取り組む活動についてアピールする展示パネルを出して、来場者に説明をしていた。

1年生で今年初めて参加した、橋本直理さんは次期会長に立候補して、週明けにも信任投票がされるという。

「サミットに参加して、他校の取り組みを見て参考になるところもありました。ぜひ、自分たちの学校でも取り入れてやっていきたいと思っています。今、うちの高校でもゴミの分別を行っているんですが、分別作業は生徒会とリサイクル部の2つの組織でやっているだけです。そうじゃなくて、もっとクラスで生徒一人ひとりのゴミ分別や環境に対する意識を高めていきたいんですね。そのために、自分の代からは、ペットボトルのキャップを各クラスで外してもらいたいと思うんです。それくらいはやってもらってもいいんじゃないかなと思うので。これまでは集まったペットボトルから一つずつ外していく作業を2つの組織でやっていたんですけど、その取り組みもっと広く、各クラスにまで広げていきたいんです。他校のブースでも紹介されていたように、例えばそこで回収したキャップをワクチンに変える活動をしているところに出して、ゴミの分別や削減という環境の取り組みから枝分かれした国際協力などの活動にまで発展させていければと考えています」

生徒会副会長の松尾シオンさんは、後輩たちをサポートするのがぼくたち上級生の役割と、バックアップに徹する姿勢を見せた。

今年の高校生環境サミットが閉幕して、会場撤収作業にいそしむ中、つばさ総合高校ISO委員会委員長の森谷裕里さんに、今回のサミットの感想について聞いた。

「去年よりもいろんな団体の方々と話せたのがよかったですね。それも、1年前の今頃の自分にはなかった知識と経験が今はあるので、より深い話ができたと思います。ある学校のボランティア部の人と、エコキャップの活動※3について話をしました。うちの学校でもやっているんですよ。でも、同じ活動なのに成果は全然違うんですね。あちらの学校の方も言っていましたが、うちの学校の方がたくさん集まっているんです。その原因も話をしていてわかりました。要するに、うちの学校のゴミ箱って、限られたところにしかないんですよ。各教室には置いていません。でも、向こうの学校では教室ごとに設置してあるから、回収率があがっていかない原因なんじゃないかと思いました。それと、貼り紙もあまり貼っていないらしく、生徒全員に対する環境教育自体をあまりやっていないと言います。うちの学校だと、1年生には必ず、ゴミの分別などについて詳しく説明しています。それが結構大きな違いになっていることがわかりました」

そんな森谷さんも、入学当初は環境に対して特別の関心や興味があったわけではないという。

「ISO委員会への参加動機は不純でした。1年生の時、ラクそうだと思って入ったんですけど…実際は、全然ラクじゃなかったですね。ただ、1年のときから役員になって、対外的な発表なんかはメンバーの中でも一番というくらいやっていました。それで、今年度は委員長をしています。半ば強制的にやらされたところもあるんですけど(笑)」

高校生ならではのはにかみと真摯さを併せ持ちつつ、充実した活動を満喫している様子を滲ませる森谷さんだ。

内部監査をISO委員会のOB・OGが担当。校長をはじめとする教職員にも対等の立場で物申す役割を担う

ISO推進委員会の中で生徒たちが担う役割には、構成員として会議等に出席するのに加えて、もう一つ大きな役割がある。それが、内部監査役としてシステムの運用状況をチェックすること。ただし、現役の在校生ではなく、大学に進学した卒業生のうち3~4人ほどに声をかけている。

「つばさ総合高校は2002年の開校で、昨春に卒業した子たちが11期生になります。在学中に委員会で中心的な活動をしていた子たちに声をかけて、大学在学の間、内部監査を引き受けてもらっています。高校を卒業した後、環境系の学部学科に進学したり、サークルなどで環境の活動をしたりする子も結構いますから、そうした子を1人は入れるようにしています。卒業生が内部監査に参加する今の形になってから5年ほど経ちますから、すでに2世代くらい入れ替わっています。今お願いしている3人も、3年生・4年生ばかりになって、ちょうど今頃の時期から声をかけていきますが、もしかすると3人とも就活や卒業で入れ替わることになるかもしれません」

監査役の仕事内容は、書類のチェックよりも、各担当者の仕事内容について計画及び達成状況等の聞き取りを行うのが中心となる。教職員でも校長でも、完全に対等な立場で話を聞く。ヒアリングの結果、“もっとこうした方がいいんじゃないか”と勧告がされたり、“明らかにここはISOのマニュアルに沿っていないところがある”と不適合の指摘がされたりする。

「内部監査を卒業生に任せるようになった最初の頃だったと思いますが、環境総括責任者である校長に対して『環境総括責任者としての役割を理解していない』と、不適合の審査結果を出してきたことがありました。そうしたところでは、かなり忠実に職務をこなしてくれていると言えます」

不適合については、是正のための見通しを立てて計画書を提出し、再度の審査を経て、最終的にきちんと是正されれば問題はない。

ISO活動の成果 ~環境の作法を身につけて

つばさ総合高校のISO活動が、委員会活動の一つであるISO委員会が中心になって実施できていることの強みはあると吉岡先生は言う。

「年ごとのクオリティの差はあるにしても、持続はしていけます。最低でも、すでにルーチンになっている活動はずっと続けていけるということですね。他の学校さんの場合、有志の活動だったり部活動としてやっていたりするところがほとんどなので、そもそもメンバーの確保から苦労しているところが多いようです。まして、高校生環境サミットのようなイベントを開催しようと思ったら、教職員など大人の力も必要になりますから、全校のコンセンサスが取れないとできません」

学校全体の活動として校内には共通認識がある。ただ、環境への意識が全体的に上がっているのかというと、必ずしもそうでもない面もある。

「今中心になって活動しているメンバーも、もともと環境に関心を持って入ってくるのではなく、あくまでも活動していく中で変わっていっています。もう一つは、委員会メンバーやそのまわりの友だちと、一般の生徒たちの間の落差もあります。聞いてみると、ゴミの分別も何でするのかきちんとわかっていなかったりしますから。でも、そういう子たちも環境行動に協力してくれないというわけではありません。よくわからないし、半ば強制されてやっていることかもしれませんが、やり続けていくことで習い性となって、それが作法として身についていくんですね。これについて、特効薬はないんですよ。環境問題に限らず、全員の前で一斉に話をすることって、やっぱり生徒たちの頭には残らないのです。じゃあ個別に、学年250人全員に対してぼくたちが一対一で話を触れてまわれるかというと、そんなことはできませんから、ある程度の落差が生じるのは仕方がないかなというふうには思っています。それでも効果はあると思っています。理屈はわからないけど、例えばゴミの分別や電気を最後の人が消すと言われているそのことが環境のためなんだ、というくらいはちゃんと結びついていますから、大人になって社会に出た時に、すっと馴染むと思うのです。今の世の中、環境への取り組みを全くしていない企業はありませんから。何となく、理屈はわからないけど環境と関係のあることをしているということだけはわかっている。それだけでも、それすらわかっていない状態と較べると、大きな違いになっていますよね」

メンバーたち(高校生環境サミットの会場にて)。