ちよだ環境カレンダーの配布

家庭で地球温暖化対策に取り組めるように、環境に関する情報等を掲載した環境カレンダー10,000部(A4判:9,000部、卓卓上版1,000部)を作成し、区立保育園・幼稚園、こども園、小・中学校、中等教育学校を通じて園児・児童・生徒等に配布しています。また、私立小・中学校、各出張所・区役所2階区政情報コーナー・5階環境政策課窓口その他、区有施設(高齢者施設等)などでも配布しています。

オール東京

62市区町村

共同事業

かれんとシーナはみどり東京・温暖化防止プロジェクトのイメージキャラクターです。

家庭で地球温暖化対策に取り組めるように、環境に関する情報等を掲載した環境カレンダー10,000部(A4判:9,000部、卓卓上版1,000部)を作成し、区立保育園・幼稚園、こども園、小・中学校、中等教育学校を通じて園児・児童・生徒等に配布しています。また、私立小・中学校、各出張所・区役所2階区政情報コーナー・5階環境政策課窓口その他、区有施設(高齢者施設等)などでも配布しています。

中央区では、区立小学校の児童を対象にした環境情報及び区の環境施策を掲載した情報紙「かんきょう あくしょん」を作成・配付することで、子どもに対する環境教育を充実させ、環境意識の普及・啓発を図っています。

また、区立小中学校の児童・生徒を対象に実施している「環境作品コンクール」の最優秀賞及び優秀賞に選出された作品を掲載するカレンダーを作成し、区施設等での配布を行っています。

都心部のヒートアイランド現象を緩和し、地球温暖化対策を推進するため、区有施設につる性植物を使用した緑のカーテンを設置することにより、遮熱と葉の蒸散作用による建物温度の上昇抑制、冷房負荷の低減を図ります。また、緑のカーテンの家庭への普及を図るため、毎年5月に有栖川宮記念公園で開催されるイベント「エコライフ・フェアMINATO」において、区民を対象としたゴーヤ等のつる性植物の苗を配布しています。

新宿区では、区民や事業者の自主的なCO2排出削減量の調査のため、日頃の省エネ活動について報告していただけるモニター(新宿エコ隊 隊員)を募集し、隊員にはCO2削減に関するアンケートを記入していただき、その結果をもとに新宿区内のCO2削減量の数値を集計します。

集計結果は年1回隊員に配布する会報で公表するほか、地球温暖化対策のためのデータとして活用しています。

アンケートには、日々の生活や業務で実行できる内容を盛り込んでいるので、回答することで何がCO2削減につながるのかを確認できるようにしています。

文京区では、環境ライフ講座を実施しています。この講座は、わかりやすい講義や環境イベントの参加などをつうじて環境ライフサポーターとしての実践力を習得していただく連続講座となっています。令和5年度は、地球温暖化防止や生物多様性等の内容で全7回の講座を開催しました。

この講座を修了し、文京区の「環境ライフサポーター」制度に登録していただいた方に、文京区の環境保全イベント等に参加し、啓発活動を行っていただくことで、環境保全活動の輪が広がっていくことを目指しています。

台東区では、環境配慮に関する取り組みを支援し、自主的な環境活動を促進するため、環境情報誌「環境案内人(エコガイド)」を年2回(7月・12月)発行しています。区内小中学校の子どもたちのポスター・標語コンクールの入賞作品の紹介や花とみどりのコンテスト募集、フードドライブの案内やごみの収集日のお知らせ、不用品を再利用した講座など、内容は多岐にわたっています。「文字が大きくて見やすい」「家庭でできる省エネヒントはとても役に立ちます」と好評を頂いています。

墨田区では、地球環境の危機に対し取り組むため「すみだ環境区宣言」、「ゼロカーボンシティ2050宣言」を行っています。その周知や実践行動を促すため、毎年「すみだ環境フェア」を実施しています。令和5年度は6月21~25日の間(21~23は行政展示のみ)、墨田区役所内のスペースにて開催しました。

各団体や企業の環境への取組を紹介するほか、ワークショップやスタンプラリーなどの体験型プログラムを通じて身近に環境問題について学ぶことができるイベントです。「スポーツGOMI拾い」も同時に開催し、多くの来場者で賑わいました。

江東区では、区立全小学校及び義務教育学校の5年生及び6年生が、環境月間(6月)の1か月間、「環境に配慮した行動」を、CO2削減効果に換算できるシートへ保護者と一緒に記録し、生活の中で取り組めるCO2削減を実感してもらいます。

児童が環境について身近に考える機会とし、また、環境への配慮を保護者と一緒に生活の中で考える契機としています。

希望する学校には、出前授業を実施し、また、優秀な取り組み結果については、学校単位で表彰及び講演会を開催しています。

品川区では小学生が身近な環境課題への理解を深め、環境意識の向上を図ることを目的に、環境学習動画を制作し、配信しています。令和5年度は低学年向け「食品ロス」、高学年向け「地球温暖化」をテーマに2種類の動画を制作し、学校の授業や長期休みの宿題等で活用。自ら考える機会を提供し、次世代につながる「日常的に実践する人」の育成に取り組んでいます。

目黒区では、平成22年に、友好都市である宮城県角田市にある四方山の一画に「めぐろエコの森」を創設し、カーボンオフセットを展望した事業として、森林整備事業を実施しています。

「めぐろエコの森」では、創設時に植樹したヤマザクラやヤマツツジを生育しているほか、ナラやクヌギなどの樹木等が自生しており、自然豊かな景観の中で角田市を一望できるスポットとして、地元住民の方に親しまれています。今後も、これらの自然環境を保全し、より発展させるため整備を行っていきたいと思います。

大田区では、緑化を1つのきっかけとして、地域活動が活性化されることを目的に「18色の緑づくり支援事業」を実施しております。

区内に18か所ある特別出張所の地区ごとに「地域の花」を選定し、地域の方々に花の種・苗等を配付して特色のある景観づくりが行われております。また、花の育成等を学ぶ出張相談や人材育成のための講習会などの支援も実施しております。

引き続き、区民一人ひとりが緑づくりに参加できる機会を創出し、緑あふれるまちづくりを推進してまいります。

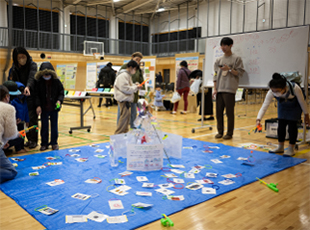

令和5年12月17日(日)にワークショップやポスター展示などを行うイベント「若者環境デー2023」を実施しました。

世田谷区では、気候危機対策の一環として、持続可能な開発のための教育の推進及び環境に配慮した行動変容を促進するため、環境サポーター(大学生等の若者世代による環境啓発ボランティア)事業を行っています。本イベントは、環境サポーターが企画・運営して開催されたものです。小学生から楽しめるイベントで、保護者等の大人も含めて100名以上の方が来場しました。

渋谷区は、令和5年4月に環境基本計画2023を策定し、「変えよう意識を、動こう今すぐ、みんなのために、自分のために」を副題として、2030年度までの温室効果ガス削減目標を設定し、環境負荷の小さい生活・事業活動をどのように実現するかを考えながら取り組んでいます。そこで、産官学民が連携した経済と環境の両輪が調和する、新しい脱炭素政策を支援するため、最新の脱炭素技術や制度について議論を重ねる場を設定し、区民、来街者、事業者等に向けた、地球温暖化防止に関する普及・啓発を実施しました。

中野区では、ゼロカーボンシティなかのの実現を向け、「なかのエコフェア」を実施しています。本事業は区内団体や企業・学校、公共団体等、様々な団体の方々にご出展いただき、脱炭素社会の実現に向けた取組や製品等の紹介、工作体験や環境学習などを通じ、幅広い世代の皆さまに楽しく取り組める「地球にやさしいエコライフ」を来場者に提案しています。

当日は間伐材を使用した箸づくりや貝殻を使用したストラップづくりなど、誰でも楽しみながら環境について学べる体験コーナーも実施しました。

杉並区では、区立小中学校の環境学習への取組を支援するため、各学校のニーズに合わせて、コーディネーターやサポーターの派遣を行い、環境学習の企画から実施までの支援を行っています。取組内容は、地球温暖化のメカニズムや太陽光発電の仕組み、学校もしくは学校周辺に生息している樹木に関する学習等多岐にわたり、希望する学校は1月に開催する「小中学生環境サミット」において取組成果を発表し合い、環境問題への意識を共有しています。また、環境サミットの様子を動画等で広く発信し、環境配慮への理解促進を図っています。

豊島区では、「日常生活から地球環境を見直す」という視点に立ち、環境に配慮した暮らしや、それを実現する行動様式等をわかりやすく伝えることで、区民の生活スタイルの転換を図ることを目的として環境情報誌「エコのわ」を発行しています。令和5年10月1日発行の第32号では「プラスチックで環境にやさしく~プラスチックと私たちの生活~」、 令和6年3月1日発行の第33号では「水資源を大切にしよう~水の星・地球の未来を守るために~」と身近なテーマを題材に作成し、区内小中学校の全児童・生徒に配布しました。また、区有施設に配架し、広く区民にも情報発信をしています。

北区では、平成17年10月より「東京都北区美化ボランティア制度」を実施しています。令和5年度は、91団体の方々が、北区が花とみどりで彩られたまちづくりを区民との協働により進めていることをより多くの方に知っていただくため、JR主要駅周辺を中心に道路、公園、区有施設などで花壇等の植栽・管理を行っています。区は、「東京都北区美化ボランティア制度実施要綱」に基づき、ボランティア活動団体に対し、花苗や用具の供給、標示板の掲示、傷害保険料の負担等の支援を行っています。

荒川区では、CO2排出量の削減と高騰する電気料金の負担軽減を図ることを目的として、家庭における省エネ家電への買い替えをした際に、家電購入費の一部を助成する事業を実施しています。助成対象となる機器は、省エネ基準達成率100%以上のエアコンまたは省エネ基準達成率105%以上の冷蔵庫で、令和5年度の交付実績はエアコン279件、冷蔵庫240件となりました。

荒川区では引き続き省エネ家電への買い替えを後押しし、「ゼロカーボンシティ」の実現に向けた取り組みを推進していきます。

板橋区では、地球温暖化対策の一環として、公共施設における緑のカーテンの取り組みを推進しており、毎年約80か所の公共施設において緑のカーテンを育成しています。保育園や児童館においては園児・児童たちとともに水やりやゴーヤーなどの収穫を行い、「生きた教材」として環境教育の一端を担っています。また、各施設の緑のカーテンの育成状況など緑のカーテンの魅力について、ホームページやSNS等を通じて発信を行っています。今後も、各公共施設の育成支援をしていくとともに、緑のカーテンの普及啓発に努めます。

住宅都市である練馬区では、二酸化炭素の5割以上が家庭から排出されており、区民一人ひとりの行動が大きな意味を持ちます。

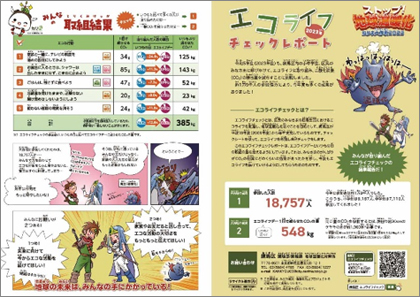

区では、家庭でできる省エネについて学び、環境に配慮したライフスタイルを後押しする「エコライフチェック」を実施しています。

令和5年度は、夏休み期間に区内の小中学生など18,757人が参加し、548kgの二酸化炭素を削減しました。

足立区では、区内公園での生物調査体験や区内河川での自然観察体験等を実施しています。令和5年度は「水生生物の調査体験」、「セミの羽化観察会」、「あらかわボートクルーズ」等のイベントを開催し、小学生から大人まで300名以上の方にご参加いただきました。また、イベントの成果(採集、観察した生物等)を、Webで広く発信しています。

今後も体験の機会などを通じて生物多様性や自然環境の保全の重要性をお伝えしていきたいと考えております。

葛飾区では、区民の環境保全や地球温暖化防止に関する意識の高揚を図り、一人一人が環境に配慮した行動を促進することを目的に、区民団体やNPO、事業者、行政が協働し、「かつしか環境・緑化フェア」を毎年開催しています。気候変動や生物多様性、緑化推進、ごみの減量・3Rの紹介、自然素材の工作など、子どもから大人まで環境について楽しく学べるイベントです。

令和5年度は、37団体が出展し、様々な催し物を通じて多くの来場者でにぎわいました。

江戸川区には都内初のラムサール条約登録湿地である葛西海浜公園東なぎさがあります。平成30年にラムサール条約登録されましたが、当法人では平成16年より継続して清掃活動と自然観察会を行っています。令和5年は6月、9月、10月の3回実施し、合計150名以上が参加、約370㎏のごみが回収できました。自然観察会では植物、鳥類、底生生物を観察し葛西の自然の豊かさを実感できる有意義な活動となりました。

東なぎさは、地域の貴重な財産であり、この豊かな自然を損なうことなく後世に引き継いでいくために今後も継続して活動していきます。