気候変動への適応策に関する調査研究(2018~2020年度)

近年、集中豪雨や干ばつといった異常気象による災害が世界中で発生し、甚大な被害が報告されています。このような影響は、今後さらに深刻になっていくと考えられており、「気候危機」とも呼ばれるほどです。

基礎自治体においては、気候変動適応法を受けて、地域特性に応じて住民の健康・安全、暮らしを確保するための「適応策※1」に取り組んでいくことが必要です。

オール東京62気候変動適応策研究会

「気候変動への適応策に関する調査研究」の一環で、研究会を設置し、都内の62の市区町村が学識者・研究機関・専門家の知見を共有し、ともに学び合いながら、それぞれの地域に合った適応のための取組や適応計画の策定を目指す取組などについて研究活動を行いました。

参加自治体数=2018年度:22自治体、2019年度:23自治体、2020年度:24自治体

(※上記は例です)

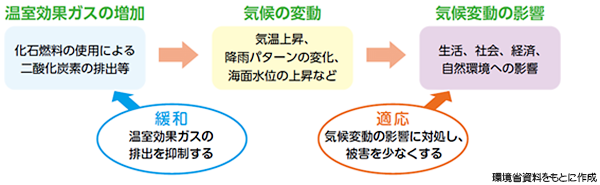

気候変動の2つの対策「緩和」と「適応」

- 気候変動による影響を抑えるためには、省エネや再生可能エネルギー導入といった温室効果ガスの排出を抑える努力が必要です。

- しかし、既に気候変動による影響は現れつつあります。「緩和」の努力を十分行ったとしても、すぐに影響がなくなることはありません。

- 「緩和」と同時に、気候変動の影響に対処して被害を少なくする「適応」を進めていくことが重要です。

適応とは?

気候変動の影響にあらかじめ備え、社会の仕組みや、

一人ひとりの生活のあり方を変えること

健康影響に備える

熱中症や感染症などの患者発生、健康影響を抑えるため、予防策や対処策を強化する。

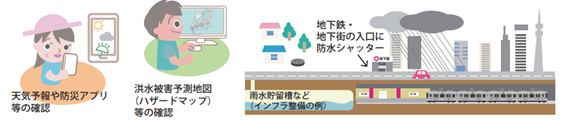

気象災害に備える

豪雨災害や河川氾濫、土砂災害、高潮の頻発などの気象災害による被害を防ぐため、インフラ整備をする。

まちづくりで備える

暑さ対策として、緑地の保全・創出や屋上緑化・壁面緑化する。透水性舗装の整備、雨水貯留槽の設置促進により、浸水被害を防ぐ。

農林水産業で備える

気温上昇や強い日射による農産物の品質低下や台風被害に対応し、高温に強い品種の普及や農業施設の整備を行う。

一人ひとりができる適応策

気象災害から暮らしを守る

健康を守る

参考情報

お役立ちツール

①啓発資料「気候変動に備えよう」

東京での気候の変化、気候変動による影響の情報を掲載した他、家庭や個人でできる適応策を紹介しています。

②住民WEBアンケート結果報告

都内の2,000人を対象に、気候変動に伴う暮らしや身近の周りでの変化・影響に対する住民の意識・ニーズを把握するアンケートを実施しました。

近年の気象の変化について質問した結果、多くの住民が「気温が高まっている」、「集中豪雨・台風の勢いが強まっている」と答え、「詳しい情報や対策が必要」と回答しました。

③自治体向け事例集

地域においては、気象条件や地理的条件、社会経済条件などにあった適応策を進めることが重要です。この事例集は、自治体が取り組む適応策事例をまとめたものです。地域適応策を立案する際の参考として活用してください。

調査研究報告書(概要)

オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」気候変動への適応策に関する調査研究(2018~2020年度)