トップページ > 環境レポート > 第95回「庭園や公園を舞台に親子で野鳥観察をしながら、さまざまな生物に出会う機会を設け、生物多様性の認識を広める(文京区、エコ・シビルエンジニアリング研究会)」

2018.03.29

第95回庭園や公園を舞台に親子で野鳥観察をしながら、さまざまな生物に出会う機会を設け、生物多様性の認識を広める(文京区、エコ・シビルエンジニアリング研究会)

都内の公園でも予想以上に多くの鳥が見られる!?

その後、観察会では園路をたどりながら頭上の梢を見てメジロやシジュウカラを発見。メジロは緑の羽と目のまわりの白いリングが特徴だ。皆、双眼鏡を覗きながら、鳥が見つかるたびに「わー、見えた!」と歓声を挙げている。中には、手作りのガリレオ型望遠鏡を首から下げた子もいた。

肥後細川庭園の近くに住んでいて、子どもといっしょに参加したという若いお母さんは、普段から鳥の鳴き声がするので鳥がいることはわかっていたが、名前がわからないので、いろいろ教えてもらいたいと思って参加したと話してくださった。

林の中の道を上り、崖の上にある永青文庫の庭に出るころには、木の枝の上を指しながら「あ、メジロだ」とか「背中はくすんでいるから、ヒヨドリでしょ?」など、あちこちから鳥の名前が挙がるようになった。

皆、目が慣れてきたのだろう。人数が多いと確かにたくさんの鳥が探せて、そのうえいっしょに観察する楽しさ、ワクワク感を共有することができるのだと知る。

永青文庫の庭でしばらく観察していると、「キョッ、キョキョキョキョ」という声が聞こえてきた。「シロハラかな」と高橋さんに言われて、皆で姿を探す。しかし、声だけで姿が見つからない。シロハラはツグミくらいの大きさだよと教えられて、大きさを目安に探すが、ついに見つけることはできなかった。

少し心残りを抱えながら、崖の中の道を下りて、庭園の池のほとりに出た。

池は凍っていて水鳥は見られそうにない。エコ・シビル研究会の理事柳田吉彦さんたちが、神田川に水鳥がいることを前もって確認しておいたというので、最後は庭園から外に出て、神田川で水鳥の姿を探す。

近くの橋の上からは、神田川に浮かぶカルガモやキンクロハジロ、オオバンなどをゆっくりと観察することができた。

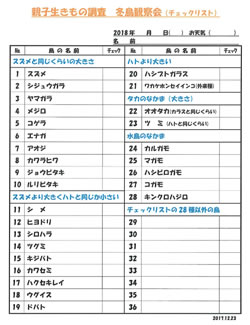

ひととおり観察を終えたあとは松聲閣に戻り、今日確認できた鳥の名前を確かめながらチェックリストにチェックを入れていく。観察会は約1時間という短い時間だったが、コゲラやシロハラなど声だけ聞こえたものを含めると16種類の鳥を確認できた。冬には山から下りてきている鳥もいて、都心でもさまざまな鳥が見られることを改めて確認できた。

鳥の観察は姿を見つけにくいこともあって難しい面もあるが、少しずつ名前のわかる鳥が増えると親しみもわいてくる。動物や植物の名前を知るのは、語彙が増えるのに似ている。語彙が増えれば会話がはずみコミュニケーションも深まる。同じように動物や植物の名前をたくさん知っていると、動植物や自然環境への親しみがわき理解が深まるのは間違いないだろう。

こうした観察会の開催は地道だが、動植物や自然環境への理解を深めるためにも欠かせない大切な活動なのだと実感する。

梢にとまるヒヨドリが見えた。木々が葉を落としている冬は、野鳥の姿をとらえやすく、ほかの季節と比べて野鳥観察には適している。

手作りのガリレオ型望遠鏡で、神田川に浮かぶ野鳥を観察する少年。

身近な生きものを調べて、生物多様性の意味や価値を考える

文京区では、2018年度に「(仮称)文京区生物多様性地域戦略」の策定を予定している。戦略の策定にあたって生物多様性地域戦略協議会に参加する区民委員を募ったり生物多様性に対する意識調査を行ったりと、区民に生物多様性に関する認識を広めようとしている。今回の「親子生きもの調査 冬鳥観察会」も、そうした取り組みの一環として実施したものだ。開催の目的について、文京区環境政策課の担当者は、

「生物多様性地域戦略の策定にあたって、親子生きもの調査 冬鳥観察会を通して、身近な生きものに興味を持ってもらい、「生物多様性」が私たちの生活と深い関係にあることを知っていただけたらいいと思います」

と説明してくださった。

今回の冬鳥観察会は親子生きもの調査の第2回に当たる。第1回は平成29年の夏、公園などでセミの抜け殻を集めて、どんな種類のセミがいるか、オス・メスの割合はどうかなどを調べたという。

平成20(2008)年に策定された生物多様性基本法では、地方自治体による生物多様性地域戦略の策定について努力規定が置かれている。平成22(2010)年10月に名古屋市で開催された生物多様性条約COP10や翌平成23(2011)年からはじまった「国際生物多様性の10年」などを受けて、国内外で生物多様性の保全に向けた取り組みが推進されている。

オール東京62市区町村共同事業でも、平成27年度からの3か年事業として「生物多様性の保全に関する研究事業」を開始し、文京区もメンバーとして参加している。

生物多様性については、言葉を知っているだけでは十分ではない。生物多様性と私たちの生活との関係を知る必要がある。私たちの生活は、多様な生物に支えられていること、その多様性が失われたときには少なからぬ経済的な損失はもとより私たちの存在自体が危機にさらされることなどを十分に理解し、生物多様性を守るための具体的なアクションが必要だ。

今回の文京区やエコ・シビル研究会の取り組みのような地道な活動も、区民に生物多様性という言葉やその意義を浸透させるうえで大きな力になっている。今後ますます、行政とエコ・シビル研究会のような草の根の市民活動が結びついて、より濃密な活動になることを期待したい。

関連リンク

- オール東京62市区町村共同事業「生物多様性の保全に関する研究事業」:

http://all62.jp/seibutsu/index.html - 平成23年循環型社会生物多様性白書「第4節 生物多様性に配慮した社会経済への転換」:

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h23/html/hj11010304.html

- 平成 28 年度生物多様性認知度等調査(インターネット調査)の結果:

http://www.env.go.jp/press/files/jp/106365.pdf

本事業は、公益財団法人 東京都区市町村振興協会からの助成で実施しております。

オール東京62市区町村共同事業 Copyright(C)2007 公益財団法人特別区協議会( 03-5210-9068 ) All Right Reserved.